多数のベンゼン環からなる「ポリアセン」を合成:太陽電池などへの応用に期待

東京大学の研究グループは、多数のベンゼン環が直線状に連結した「ポリアセン」を合成することに成功した。太陽電池やナノデバイスなどへの応用を目指す。

ベンゼン環が最長で数十個つながったポリアセンを確認

東京大学大学院工学系研究科の植村卓史教授や北尾岳史助教、三浦匠大学院生らの研究グループは2023年5月、多数のベンゼン環が直線状に連結した「ポリアセン」を合成することに成功したと発表した。太陽電池やナノデバイスなどへの応用を目指す。

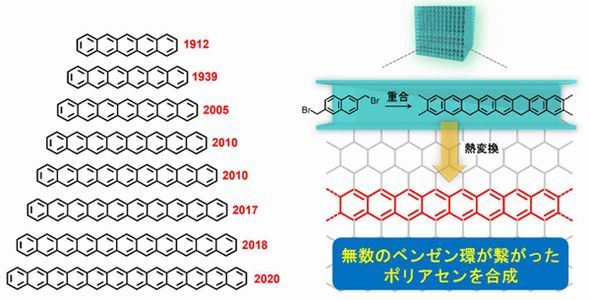

ベンゼン環が直線状につながった構造のアセン類は、ベンゼン環の個数が増えるほど優れた光電子特性を示すことが分かっている。しかし、アセン分子が長くなると、溶解性や安定性が大幅に低下するため、合成するのが極めて難しかったという。実際に、現状で最も長いアセンは、2020年に発表された12個のベンゼン環からなる「ドデカセン」である。

研究グループは今回、規則的なナノサイズの細孔を持つ多孔性金属錯体(MOF)に着目した。これまでも、MOFのナノ細孔を反応場にすることで、高分子やナノカーボン材料の制御合成に成功してきた実績を持つ。

実験ではまず、MOF内にポリアセンの原料となるモノマーを導入し連結反応を行うことで、ポリアセンの前駆体となる高分子を合成した。MOFの細孔内ではモノマーが一次元的に配列しており、適切な反応位置で連結させることができるという。

次に、得られた複合体を塩基で処理した。これによりMOF骨格のみを選択的に除去し、前駆体高分子を分離した。その後、加熱処理を行いポリアセンに変換した。さらに、奈良先端科学技術大学大学院の山田容子教授(現在は京都大学)らの協力を得て、ポリアセンの構造を解析した。この結果、ベンゼン環が平均で19個、長いものでは数十個つながっていることを確認した。

今回開発した手法を用いると、ポリアセンの大量合成が可能となる。研究グループは今後、最細グラフェンとみなせるポリアセンの光/電子/磁気特性を解明していくとともに、太陽電池やナノデバイスなどへの応用を目指す考えだ。

関連記事

反強磁性体で「トポロジカルホール効果」を実証

反強磁性体で「トポロジカルホール効果」を実証

東京大学は、磁化を持たない反強磁性体において、「トポロジカルホール効果」を実証することに成功した。「新しい磁気情報媒体として活用できる可能性がある」とみている。 同一面内で接合した構造のTMDC多層結晶を作製

同一面内で接合した構造のTMDC多層結晶を作製

トンネルFETに適した材料として注目されている「遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)」。東京都立大学などの研究チームはTMDCの結晶について、同一面内で接合した構造を作製することに成功した。接合界面ではトンネル電流も観測した。 東京大、量子コンピュータの国内設置でIBMと合意

東京大、量子コンピュータの国内設置でIBMと合意

東京大学は2023年4月、127量子ビットのEagleプロセッサを搭載した量子コンピュータ「IBM Quantum System One」を国内に設置することでIBMと合意した。今年中に稼働予定。127量子ビットEagleプロセッサ搭載のIBM Quantum System Onが北米以外で稼働するのは今回が初めてという。 東京大ら、フィルム状有機半導体センサーを開発

東京大ら、フィルム状有機半導体センサーを開発

東京大学とファームシップは、カリウムイオンを安定的に計測できる「フィルム状の有機半導体センサー」を開発した。このセンサーを用い、レタスの栽培実験に成功した。 巨大なスピン振動による非線形の応答を観測

巨大なスピン振動による非線形の応答を観測

京都大学と東京大学、千葉大学、東京工業大学らの研究グループは、らせん状の金属メタマテリアル構造を反強磁性体「HoFeO3」に作製し、その内部に最大約2テスラのテラヘルツ磁場を発生させ、巨大なスピン振動による非線形の応答を観測した。 パワー半導体のエネルギー損失を半減するICチップ

パワー半導体のエネルギー損失を半減するICチップ

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、東京大学生産技術研究所を中心とする研究グループと共同で、パワー半導体のエネルギー損失を約半分に低減させることができる「自動波形変化ゲート駆動ICチップ」を開発した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

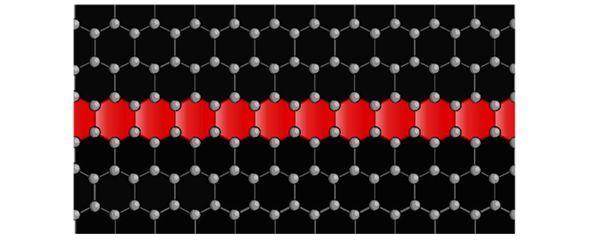

最も細いグラフェンとみなせるポリアセン 出所:東京大学

最も細いグラフェンとみなせるポリアセン 出所:東京大学 左はアセン合成の歴史、右はMOFを用いたポリアセン合成 出所:東京大学

左はアセン合成の歴史、右はMOFを用いたポリアセン合成 出所:東京大学