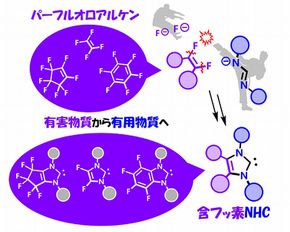

大阪公立大ら、有害物質から有用な化合物を合成:PFASを含フッ素NHCに変える

大阪公立大学と大阪大学の共同研究グループは、「パーフルオロアルケン」から、「含窒素ヘテロ環カルベン(NHC)」と呼ばれる、窒素が結合した一重項カルベンを含む環状化合物を、簡便に合成する手法を開発した。

立体環境の変化を抑え、電子受容性が高いNHCを実現

大阪公立大学大学院理学研究科の大橋理人教授や道上健一助教と、大阪大学大学院工学研究科の生越専介教授らによる共同研究グループは2023年11月、「パーフルオロアルケン」から、「含窒素ヘテロ環カルベン(NHC)」と呼ばれる、窒素が結合した一重項カルベンを含む環状化合物を、簡便に合成する手法を開発したと発表した。

パーフルオロアルケンは、パーフルオロアルキル化合物(PFAS)の一種。PFASは撥水性や撥油性、化学的安定性、耐熱性に優れる半面、難分解性が極めて高い。このため、大気中にパーフルオロアルケンが拡散され、これを吸入すると生体内に蓄積されて健康を害する恐れがあることから、課題となっていた。

これに対しNHCは、錯体化学や触媒反応化学、材料化学の分野で多くの革新をもたらすなど、極めて有用な化合物である。NHCの環骨格にさまざまな置換基を導入でき、「電子状態」と「立体環境」を独立に制御することが可能だという。

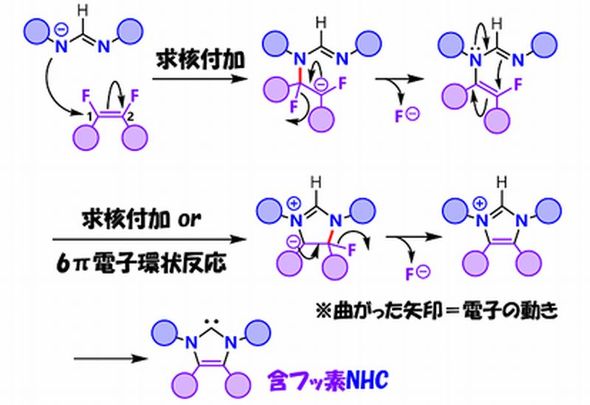

今回合成したのは、電気陰性度が最大でサイズも小さいフッ素原子を多数持った「含フッ素NHC」である。テトラフルオロエチレンやヘキサフルオロベンゼンといった1,2-ジフルオロアルケン類縁体から2つのフッ素原子を脱離させることで実現した。

しかも、NHCにおける立体環境の変化を最小限に抑えながら、カルベンの電子受容性を高めることにも成功した。また、含フッ素NHCは従来のNHCと比べ、触媒の活性を向上させることを実証した。

関連記事

TADF分子を用いた円偏光有機発光ダイオード開発

TADF分子を用いた円偏光有機発光ダイオード開発

近畿大学と大阪公立大学は、TADF(熱活性型遅延蛍光)分子を用いて、第3世代といわれる「円偏光有機発光ダイオード」を開発した。作製したダイオードに外部から磁力を加え、緑色の円偏光を発生させることにも成功した。加える磁力の方向によって、円偏光の回転方向を制御できることが分かった。 室温で高いイオン伝導性を示す固体電解質を開発

室温で高いイオン伝導性を示す固体電解質を開発

大阪公立大学の研究グループは、固体電解質の材料であるLi3PS4を急速加熱し結晶化させることで、α相と呼ばれる高温相を室温で安定化させることに成功した。より高性能な全固体電池の材料開発につながるとみられる。 1μm厚の3C-SiC、熱伝導率がダイヤモンドを上回る

1μm厚の3C-SiC、熱伝導率がダイヤモンドを上回る

大阪公立大学とイリノイ大学、エア・ウォーター、東北大学および、ジョージア工科大学の研究グループは、半導体材料「3C-SiC」(立方晶の炭化ケイ素)が、結晶の純度や品質を十分に高めることで、理論値相当の高い熱伝導率を示すことが分かった。 東大ら、アンバイポーラ型分子性半導体材料を開発

東大ら、アンバイポーラ型分子性半導体材料を開発

東京大学と大阪公立大学は2022年12月、産業技術総合研究所の協力を得て、大気中でも安定し、ホール/電子輸送性に優れた「アンバイポーラ型」の分子性半導体材料を開発したと発表した。 大阪大ら、ナノポア内のイオン流で冷温器を実現

大阪大ら、ナノポア内のイオン流で冷温器を実現

大阪大学や東京大学、産業技術総合研究所および、Instituto Italiano Di Technologiaの国際共同研究グループは、「ナノポア」と呼ぶ極めて小さい細孔にナノワット級の電力を加えれば、冷温器になることを実証した。モバイル端末に向けた温調シートモジュールの他、発電素子としての応用が期待される。 強磁性半導体が示す「特異な振る舞い」を解明

強磁性半導体が示す「特異な振る舞い」を解明

東京大学の研究グループは、産業技術総合研究所や大阪大学と共同で、強磁性半導体の一つである(Ga,Mn)Asが示す「特異な振る舞い」について、新たに開発した第一原理計算手法を用い、その原因を解明した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却