高速で充放電可能な二次電池用正極構造を開発:活物質にPBA NP、導電助剤にSWNT

山形大学と関西学院大学は、高速で充放電可能な二次電池を実現するための「新しい正極構造」を開発した。電気自動車やドローン向け電源や非常用電源などへの応用が期待される。

電気自動車やドローン向け電源や非常用電源などに応用

山形大学理学部の石崎学講師と栗原正人教授、関西学院大学工学部の吉川浩史教授らによる研究グループは2024年1月、高速で充放電可能な二次電池を実現するための「新しい正極構造」を開発したと発表した。電気自動車やドローン向け電源や非常用電源などへの応用が期待される。

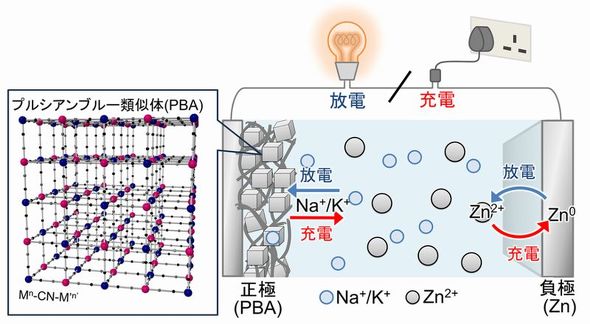

開発した二次電池の正極は、多孔性配位高分子であるプルシアンブルーの類似体(PBA)ナノ粒子(NP)を活物質に、単層カーボンナノチューブ(SWNT)を導電助剤に用いた構造である。負極には高い安全性と起電力が得られる「金属亜鉛(Zn)」を採用した。

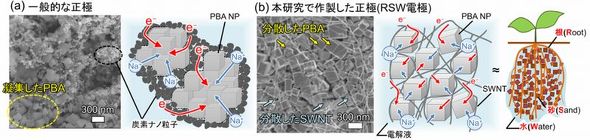

一般的な電極は、活物質と炭素粒子系導電助剤、バインダーを混錬したペーストを電極に塗布して作製する。この方法だと活物質が凝集し、電解質イオンの高速伝導経路が構築できないという。

そこで今回は、PBA NPに対し微量のSWNTを用い、これらの分散液を混合・濾過することでバインダーフリーの電極を作製した。正極はPBA NPが独立してSWNTに接することで電子の伝導経路を形成する。また、ナノ粒子間のナノ細孔によって、迅速な電解質イオンの移動を可能にした。

このため、RSW構造と呼ぶこの電極を正極としたZn−Naイオン二次電池は、充放電時の構造変化ストレスを抑えることができ、従来の正極を用いた時に比べ、極めて高速に充放電が可能となった。

実験の結果から、1000C(充電または放電時間3.6秒)であっても、明瞭なプラトー領域(電池容量の変化に対し電圧が一定となる領域)があり、ZnPBA NPとZn電極間で超高速な酸化還元反応を示すことが分かった。

耐久性にも優れている。充放電を最低15万回繰り返し行った後でも、RSW電極の構造は壊れず、電池性能が維持されていることを確認した。しかも、RSW電極を用いることで、高いエネルギー密度(Wh kg-1)と、大きな出力密度(W kg-1)という2つの特長を兼ね備えることができるという。

関連記事

6秒の歩行データから病的な歩行をAIで推定

6秒の歩行データから病的な歩行をAIで推定

名古屋市立大学歩行らの研究グループは、深層学習を用いて、スマートフォンアプリで撮影した6秒の歩行データから病的な歩行を判別することに成功した。 SiCウエハー欠陥無害化技術の新会社が始動

SiCウエハー欠陥無害化技術の新会社が始動

関西学院大学と豊田通商は2023年3月、SiCパワー半導体ウエハーに関する研究開発会社「QureDA Research」を設立したと発表した。「国内外の企業と来たる大口径化(8インチ)を見据えたパワー半導体SiCウエハーの新たな製造法を2025年に実用化することを目指す」としている。 東京大、純青色発光量子ドットの精密合成に成功

東京大、純青色発光量子ドットの精密合成に成功

東京大学は、純青色発光量子ドットを高精度かつ無欠陥で合成し、ディスプレイ発色の国際規格「BT.2020」が定める「純粋な青色(467nm)」に極めて近い発光波長(463nm)を実現した。 パナソニックら、超軽量電磁波遮蔽材料を共同研究

パナソニックら、超軽量電磁波遮蔽材料を共同研究

パナソニック インダストリーと名古屋大学、山形大学、秋田大学は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共同で「超軽量電磁波遮蔽(しゃへい)材料」の研究を始めた。開発する材料は、アルミニウムと同等の電磁波遮蔽性能を有しながら、270分の1という軽さである。2024年の実用化を目指す。 低下した全固体電池の性能を加熱処理で大幅改善

低下した全固体電池の性能を加熱処理で大幅改善

東京工業大学は、東京大学や産業技術総合研究所、山形大学らと共同で、低下した全固体電池の性能を、加熱処理だけで大幅に改善させる技術を開発した。電気自動車用電池などへの応用が期待される。 SiCウエハー欠陥の無害化技術を開発、関学大と豊田通商

SiCウエハー欠陥の無害化技術を開発、関学大と豊田通商

関西学院大学と豊田通商は2021年3月1日、SiC(炭化ケイ素)ウエハー基板における基底面転位と呼ばれる欠陥を無害化する表面ナノ制御プロセス技術を開発したと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか