EE Times Japan >

テスト/計測 >

空間分解能が約100nmの中赤外顕微鏡を開発:材料工学への応用も期待

東京大学は、中赤外フォトサーマル顕微鏡に新たな技術を導入し、約100nmという空間分解能を実現した。開発した顕微鏡を用い、細菌内部のたんぱく質や脂質といった生体分子の分布を観察することに成功した。

» 2024年04月22日 11時30分 公開

[馬本隆綱,EE Times Japan]

高開口数の対物レンズとパルス幅が短い中赤外パルス光源を開発

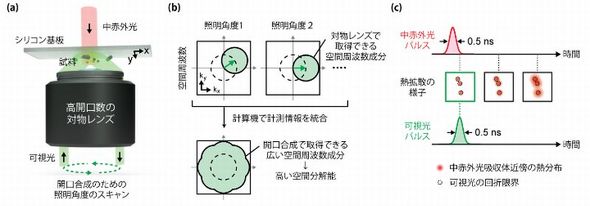

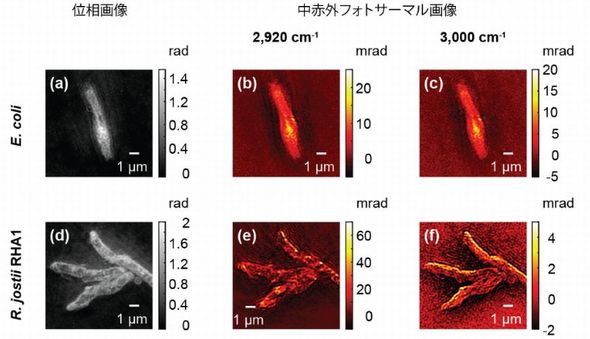

東京大学大学院理学系研究科の井手口拓郎准教授らは2024年4月、中赤外フォトサーマル顕微鏡に新たな技術を導入し、約100nmという空間分解能を実現したと発表した。開発した顕微鏡を用い、細菌内部のたんぱく質や脂質といった生体分子の分布を観察することに成功した。微細構造を持つ物質の分子振動イメージングを非破壊、非接触で行えるようになるので、生物学や医学のみならず、材料工学など幅広い分野での利用が期待できるという。

中赤外顕微鏡は、非破壊で非標識、非接触で物質の分子組成の空間分布を観察できる特殊な顕微鏡である。ただ、波長が長い中赤外光を用いるため、空間分解能は数千ナノメートル程度にとどまっていた。空間分解能の課題を解決するため、中赤外フォトサーマル顕微鏡も開発された。しかし、用いる対物レンズの開口数が低いことや、パルス幅の長い中赤外光によって生じる熱拡散の影響で、空間分解能が制限されていたという。

そこで今回、高い開口数を持つ単一の対物レンズを用いて、高空間分解イメージングを実現した。また、ナノ秒以下のパルス幅を持つ中赤外パルス光源を開発した。これらの技術を適用することで、120nmという空間分解能を実現した。さらに可視光の波長と対物レンズの開口数を最適化すれば、100nm以下の分解能を達成することも可能とみている。

関連記事

磁性半金属の特殊な磁性をゲート電圧で変調

磁性半金属の特殊な磁性をゲート電圧で変調

東京大学の研究グループは、磁性半金属である「テルル化クロム」の特殊な磁性を、ゲート電圧で大きく変調することに成功した。スピントロニクスデバイスへの応用が期待される。 日本伝統の「和装柄」がヒントに 半導体の高度な熱管理につながる技術

日本伝統の「和装柄」がヒントに 半導体の高度な熱管理につながる技術

東京大学は2024年4月5日、日本伝統の和装柄である青海波(せいがいは)から着想を得て、熱を運ぶ粒子の「フォトン」の指向性を利用することで、熱伝導の異方性を温度で逆転させる構造を実現したと発表した。発熱の激しい先端半導体などの熱管理技術への応用が期待される。 廃棄される「ズワイガニ」が半導体材料に、東北大学らが発見

廃棄される「ズワイガニ」が半導体材料に、東北大学らが発見

東北大学は2024年3月25日、カニ殻から得られるキトサンのナノファイバーシートが、直流/交流変換、スイッチング効果、整流作用などの半導体特性と蓄電効果を発現することを発見したと発表した。 「金属元素を使わない」 カーボン系材料のみで相補型集積回路を開発

「金属元素を使わない」 カーボン系材料のみで相補型集積回路を開発

東京大学とNTTの研究チームは、パイクリスタルや東京工業大学とともに、カーボン系材料のみで構成された「相補型集積回路」を開発した。金属元素を含まない材料で開発した電子回路が、室温大気下で安定に動作することも確認した。 パワー半導体のスイッチング損失を半減、「自動波形変化ゲート駆動ICチップ」

パワー半導体のスイッチング損失を半減、「自動波形変化ゲート駆動ICチップ」

東京大学は、パワー半導体のゲート端子を駆動する電流波形を自動で制御するための機能を1チップに集積した「自動波形変化ゲート駆動ICチップ」を開発した。このICチップを用いると、パワー半導体のスイッチング損失を49%低減できることを確認した。 都立大ら、不揮発性磁気熱スイッチング材料を発見

都立大ら、不揮発性磁気熱スイッチング材料を発見

東京都立大学らの研究チームは、スズ−鉛(Sn-Pb)はんだを磁場中で冷却したところ、「磁石」と「超伝導」という2つの性質を持つことが分かったと発表した。さらに、はんだの超伝導転移温度である7.2K以下で、「不揮発性磁気熱スイッチング」の現象を確認した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR