TSMC一強に死角なし 半導体受託製造業界を分析:大山聡の業界スコープ(82)(4/4 ページ)

事業拡大には至っていないGlobalFoundries

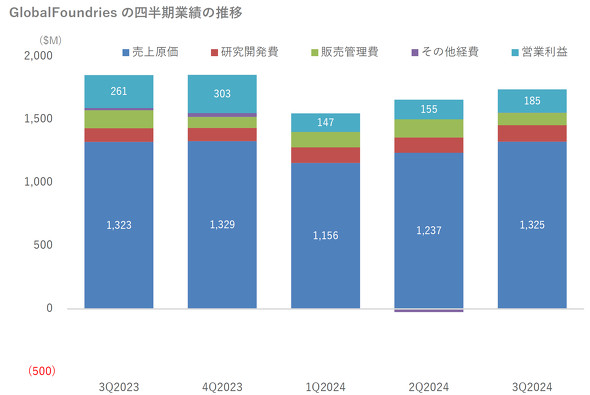

図6は、GlobalFoundries(以下、GF)の四半期業績をグラフにしたものである。

IBMのプロセス技術をベースに持つGFは、かつては最先端プロセスを追求するトップグループの1社だった。しかし2018年に7nmおよび10nmプロセスの開発を断念。最大顧客だったAMDは製造委託先をTSMCに切り替えた。最先端プロセスを断念してからは、投資の負担が軽減され営業利益も徐々に安定しつつあるが事業を拡大できず、UMCと同様、TSMCとの格差が開いてしまった。最近では車載分野に注力し始め、STMicroelectronics向けに車載MCUを手掛けるなどの動きが見られる。

Samsung? Intel? Rapidus? TSMCと争える企業は出てくるのか

以上がファウンドリー業界上位5社の現状である。TSMCに対抗すべく、最先端プロセスを追求しているのはSamsungだけ。規制対象のSMICは最先端装置の導入が困難であり、他の2社は最先端を追いかけないことで収益の安定を図ろうとしている。つまり、Samsungが最先端で苦戦するということは、TSMCがますます強くなり、TSMC一強体制がより盤石になることを意味している。TSMCの強みは、自社ブランドを持たない純粋なファウンドリー会社であること、常に最先端プロセスを実現し、大手ファブレス各社のニーズに応えていること、この2点を守り続けていることに尽きる。他のファウンドリーは最先端プロセスを追いかけられないし、最先端を追いかけるSamsungは自社ブランドを持つIDM(垂直統合型デバイスメーカー)である。Samsungは最先端で苦戦しているが、仮に苦戦していなくても、自社ブランドを持っていることでファブレス顧客から安心して製造を委託できるのか、疑わしいケースが多い。

トップ10から名前が消えてしまったIntelだがファウンドリー事業を分社することを2024年9月に発表し、ファウンドリー事業に独立性を持たせる方針をようやく打ち出した。Intelから独立するファウンドリー会社が、どのような資本でどのような経営戦略を持つのかはまだ分からないが、立ち上がればTSMCも無視できない相手になる可能性が高い。

日本のRapidusも、まだ実績はゼロだが「最先端を目指す純粋なファウンドリー会社」ということで、TSMCに対抗し得る条件を備えている。

Samsungは「ファウンドリー事業の分社は考えていない」とコメントしているが、現状の体制でどこまで続けられるのか、その見直しはあり得るのか。ファウンドリー業界における健全なシェア争いを実現させるためにも、これらの点に注目したいものである。

筆者プロフィール

大山 聡(おおやま さとる)グロスバーグ合同会社 代表

慶應義塾大学大学院にて管理工学を専攻し、工学修士号を取得。1985年に東京エレクトロン入社。セールスエンジニアを歴任し、1992年にデータクエスト(現ガートナー)に入社、半導体産業分析部でシニア・インダストリ・アナリストを歴任。

1996年にBZW証券(現バークレイズ証券)に入社、証券アナリストとして日立製作所、東芝、三菱電機、NEC、富士通、ニコン、アドバンテスト、東京エレクトロン、ソニー、パナソニック、シャープ、三洋電機などの調査・分析を担当。1997年にABNアムロ証券に入社、2001年にはリーマンブラザーズ証券に入社、やはり証券アナリストとして上述企業の調査・分析を継続。1999年、2000年には産業エレクトロニクス部門の日経アナリストランキング4位にランクされた。2004年に富士通に入社、電子デバイス部門・経営戦略室・主席部長として、半導体部門の分社化などに関与した。

2010年にアイサプライ(現Omdia)に入社、半導体および二次電池の調査・分析を担当した。

2017年に調査およびコンサルティングを主務とするグロスバーグ合同会社を設立、現在に至る。

関連記事

好調なんてとんでもない! 前年比28%増を記録した半導体市場の現在地

好調なんてとんでもない! 前年比28%増を記録した半導体市場の現在地

世界半導体市場統計(WSTS)によれば、2024年8月の世界半導体市場規模は前年同月比28.0%増と大きく成長した。果たしてその数字通り、半導体市場は好調なのだろうか。半導体市場の現状と今後の見通しについて考えてみた。 「ASMLショック」は空騒ぎ? 覚悟すべきは2025年のトランプ・ショックか

「ASMLショック」は空騒ぎ? 覚悟すべきは2025年のトランプ・ショックか

ASMLの2024年第3四半期決算は業績が「期待外れ」とされ、決算発表の翌日に株価が暴落。「ASMLショック」が広がったと報じられた。だが業績の推移を見れば、これが「ショック」でも何でもないことはすぐに分かる。それよりも注視すべきは、中国によるASML製ArF液浸露光装置の爆買い、そして何よりも「トランプ・ショックの到来」ではないだろうか。 Intelの現状から学ぶべきこと

Intelの現状から学ぶべきこと

2024年8月1日、Intelの2024年第2四半期(4〜6月)決算が発表された。このところのIntelの決算からは、かつて半導体業界の王者として君臨していたころの勢いが感じられない。そこでIntelの現状を分析しながら、いろいろなことを学び取っていく。 中国勢の限界見えた? 主要スマホ向けプロセッサの競争環境

中国勢の限界見えた? 主要スマホ向けプロセッサの競争環境

フランスの市場調査会社Yole Groupは、フラグシップスマートフォン用のアプリケーションプロセッサを調査し、「APU - Smartphone SoC Floorplan Comparison 2024(APU - スマートフォン向けSoCのフロアプラン比較 2024)」と題する研究の分析概要を発表した。【訂正あり】 2025年3月期第1四半期 国内半導体装置メーカー 業績まとめ

2025年3月期第1四半期 国内半導体装置メーカー 業績まとめ

主要な国内半導体製造装置メーカー(集計対象:8社)の2025年3月期(2024年度)第1四半期の業績は、売上高と営業利益の前年比増減率を公表している6社中6社が増収増益だった。 2023年の世界半導体売上高ランキングトップ20、NVIDIAが初の2位に

2023年の世界半導体売上高ランキングトップ20、NVIDIAが初の2位に

Omdiaは、2023年の世界半導体企業売上高ランキングを発表した。同ランキングでは、NVIDIAが初の2位となった。1位は前年2位のIntel、3位は前年1位のSamsung Electronicsだった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- 「何でもできるが誰にも使えない」――自作MASが突きつけた現実

- ソニー半導体、3Qは過去最高 通期予想もさらに上方修正