層厚を制御した多層構造の人工強磁性細線を作製:大容量メモリや磁気センサーに応用

岐阜大学と名古屋大学、早稲田大学、京都大学の研究グループが、層膜を制御した多層構造の「人工強磁性細線」の作製に成功した。人工強磁性細線を利用した大容量メモリや磁気センサーの開発などに期待する。

人工強磁性細線の層厚が薄くなるほど、磁気抵抗比が増大

岐阜大学と名古屋大学、早稲田大学、京都大学の研究グループは2025年3月、層膜を制御した多層構造の「人工強磁性細線」の作製に成功したと発表した。人工強磁性細線を利用した大容量メモリや磁気センサーの開発などを期待する。

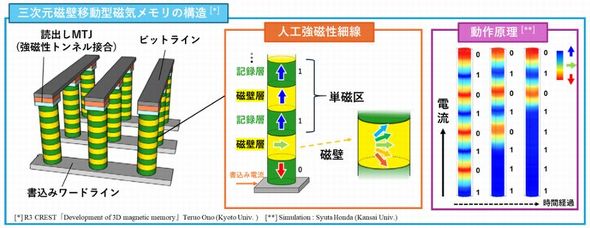

次世代磁気メモリとして提案されている三次元磁壁移動型磁気メモリは、記録層と磁壁層が交互に積層された多層構造の人工強磁性細線を配置していて、細線1本で数ビットの記憶容量を持つ。記録層では垂直方向の磁化の向きにより、データが「0」か「1」かを区別する。

細線に電流を印加することで記録層のデータを動かし、読み出し用のMTJ(強磁性トンネル接合素子)でデータを読み取ることが可能。記録層と磁壁層に用いる材料は、「コバルト−プラチナ(Co-Pt)合金」が適しているといわれている。しかし、メモリ素子となる人工強磁性細線を作製することが課題の1つとなっていた。

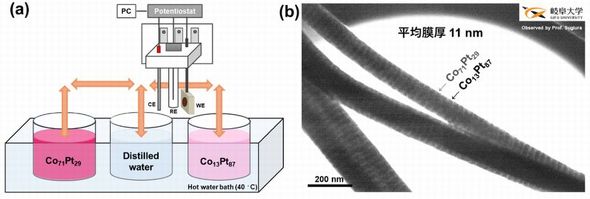

研究グループは今回、電析(電気メッキ)法と細孔ナノテンプレートを用いた手法によって人工強磁性細線を作製した。具体的には、ポリカーボネートの細孔ナノテンプレートを作用電極として加工し、コバルトとプラチナの濃度比が異なる2種類の電解質溶液を相互に電析する「二浴電析法」を用いた。作製した人工強磁性細線を電子線回析で観察したところ、Co71Pt29合金とCo13Pt87合金の層がきれいに積層されていることを確認できた。

細線の直径は約130nmで、Co71Pt29合金とCo13Pt87合金における1層の膜厚は平均11nmであった。また、細線の長さは最長で約19μm、細線の積層数は最大で約1300層となった。

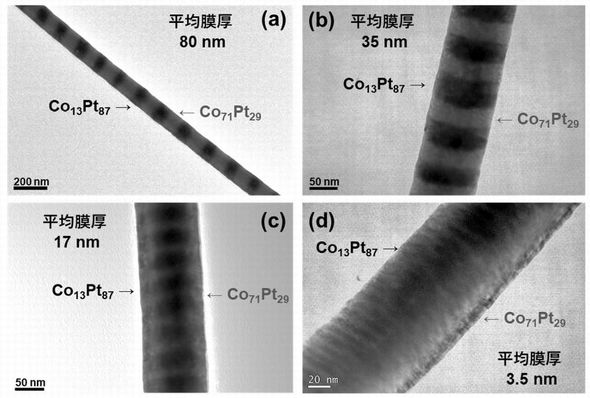

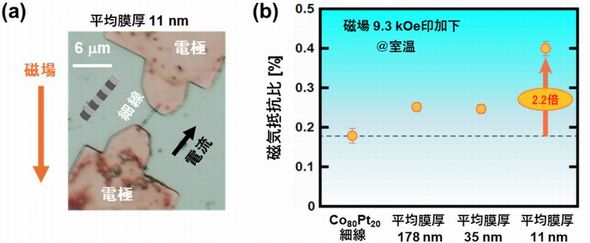

実験では、Co71Pt29合金とCo13Pt87合金における1層の平均膜厚を人工的に制御して、層厚が数百nmから最小約3.5nmの試料をいくつか作製した。そして、電極を付けたそれぞれの細線に電流と磁場を印加し、異方性磁気抵抗(AMR)を測定した。この結果、人工強磁性細線の層厚が薄くなるほど、磁気抵抗比は増大することが分かった。

今回の研究成果は、岐阜大学大学院自然科学技術研究科の川名梨央氏(修士課程1年)、大口奈都子氏(令和5年度修士課程修了生)、同工学部の山田啓介准教授、吉田道之助教、杉浦隆教授、嶋睦宏教授、名古屋大学大学院工学研究科の大島大輝助教、同未来材料・システム研究所の加藤剛志教授、早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構の齋藤美紀子招聘(しょうへい)研究員、同先進理工学部の本間敬之教授、京都大学化学研究所の小野輝男教授らによるものである。

関連記事

岐阜大ら、ポリオキソメタレートの半導体化に成功

岐阜大ら、ポリオキソメタレートの半導体化に成功

岐阜大学の研究グループと東京大学は、絶縁体の「ポリオキソメタレート(POM)」を白金多核錯体でつなぐと電気伝導性が向上し、半導体化することを明らかにした。近赤外光を強く吸収することも分かった。 障害物があっても切れにくいテラヘルツ無線伝送を実証

障害物があっても切れにくいテラヘルツ無線伝送を実証

岐阜大学とソフトバンク、情報通信研究機構(NICT)、名古屋工業大学らの研究グループは、300GHz帯テラヘルツ(THz)無線伝送において、自己修復特性を有する「ベッセルビーム」を用いることで、障害物がビーム中心を横切った場合でも通信が可能なことを実証した。 半導体応用も可能な二硫化モリブデンナノリボンを合成

半導体応用も可能な二硫化モリブデンナノリボンを合成

九州大学や名古屋大学、東北大学らによる研究グループは、二硫化モリブデンの極細構造(ナノリボン)を、化学蒸着法により基板上へ高い密度で成長させることに成功した。このナノリボンは、水素発生で高い触媒活性を示し、電子移動度の高い半導体としても活用できることを示した。 反強磁性体磁化ダイナミクスによるスピン流を検出

反強磁性体磁化ダイナミクスによるスピン流を検出

名古屋大学の研究グループは、福井大学や東北大学、京都大学および東邦大学と共同で、反強磁性体の磁化ダイナミクス(磁化の回転運動)から生じるスピン流の検出に成功した。さらに、反強磁性体における「スピンポンピング効果」によって、テラヘルツ波がスピン流に変換される機構についても解明した。 テラヘルツ帯の無線通信で長距離、大容量伝送に成功

テラヘルツ帯の無線通信で長距離、大容量伝送に成功

早稲田大学と宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、テラヘルツ領域に対応する無線通信システムを試作、4.4kmの通信距離に対し伝送速度4Gビット/秒という大容量伝送に成功した。 一次元構造のペロブスカイト結晶で大きな光起電力

一次元構造のペロブスカイト結晶で大きな光起電力

早稲田大学と東京大学、筑波大学による共同研究グループは、一次元らせん構造のハロゲン化鉛ペロブスカイト結晶で、15Vを超えるバルク光起電力を発現させることに成功した。発生する電圧は、太陽光照射下における既存のペロブスカイト太陽電池の10倍以上だという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却