286.2GHz帯で72mのOFDM無線伝送に成功:世界トップクラスの伝送距離を実現

早稲田大学の研究グループは、テラヘルツ帯に対応した無線通信システムを試作し、286.2GHz帯を用いたOFDM無線伝送としては世界トップクラスとなる72.4mの伝送距離を実現した。

THz領域まで対応可能なアンテナや送信機、受信機を試作

早稲田大学理工学術院の川西哲也教授らによる研究グループは、テラヘルツ帯に対応した無線通信システムを試作し、286.2GHz帯を用いたOFDM無線伝送としては世界トップクラスとなる72.4mの伝送距離を実現したと発表した。

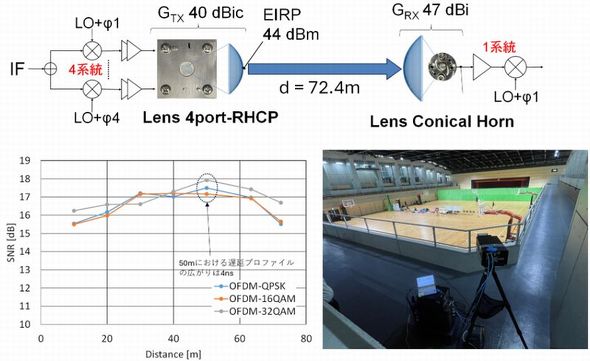

研究グループは今回、286.2GHzというテラヘルツ領域まで対応可能なアンテナや送信機、受信機を試作した。特にアンテナは、4系統のビームフォーミングに対応でき、40dBicの高利得なレンズ付き「右旋円偏波パッチアンテナ」と、47dBicの高利得なレンズ付き「直線偏波コニカルホーンアンテナ」を開発した。送受信RFアンプやミキサーにはNTT先端集積デバイス研究所が開発した「テラヘルツ帯RFデバイス」を採用した。

伝送実験では中心周波数を286.2GHzに設定し、位相が制御された4系統のRF信号をアンテナ放射後に空間合成することで、特定実験試験局に許可される範囲内の等価等方放射電力(EIRP)44dBmを出力した。

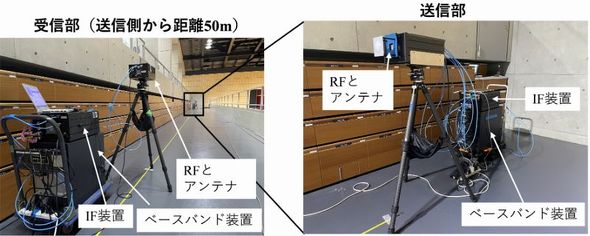

実験は、早稲田大学戸山キャンパス(東京都新宿区)の早稲田アリーナ内で行った。具体的には、72.4m離れた距離において、帯域幅2.0GHzという条件で、変調方式QPSK(伝送速度3.28Gビット/秒)、16-QAM(同6.55Gビット/秒)、32-QAM(同8.19Gビット/秒)を用いたQFDM伝送に成功した。ちなみに、300GHz帯によるQFDM伝送の通信距離はこれまで10mであったという。

関連記事

AIで有機結晶の機能を向上 実験を73倍効率化

AIで有機結晶の機能を向上 実験を73倍効率化

早稲田大学の研究グループは、分子設計と実験条件の最適化に2種類の機械学習を活用し、極めて効率よく光駆動有機結晶の発生力を高めることに成功した。従来方法に比べ、条件検索は73倍速く、発生力は最大3.7倍も大きいという。 層厚を制御した多層構造の人工強磁性細線を作製

層厚を制御した多層構造の人工強磁性細線を作製

岐阜大学と名古屋大学、早稲田大学、京都大学の研究グループが、層膜を制御した多層構造の「人工強磁性細線」の作製に成功した。人工強磁性細線を利用した大容量メモリや磁気センサーの開発などに期待する。 テラヘルツ帯の無線通信で長距離、大容量伝送に成功

テラヘルツ帯の無線通信で長距離、大容量伝送に成功

早稲田大学と宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、テラヘルツ領域に対応する無線通信システムを試作、4.4kmの通信距離に対し伝送速度4Gビット/秒という大容量伝送に成功した。 一次元構造のペロブスカイト結晶で大きな光起電力

一次元構造のペロブスカイト結晶で大きな光起電力

早稲田大学と東京大学、筑波大学による共同研究グループは、一次元らせん構造のハロゲン化鉛ペロブスカイト結晶で、15Vを超えるバルク光起電力を発現させることに成功した。発生する電圧は、太陽光照射下における既存のペロブスカイト太陽電池の10倍以上だという。 20μm径の貫通穴を毎秒1000個加工 インターポーザーに適用

20μm径の貫通穴を毎秒1000個加工 インターポーザーに適用

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、ギガフォトンや早稲田大学と共同で、KrFエキシマレーザーと深紫外域回折光学素子(DOE)を組み合わせ、ガラス材料に効率よく微細貫通穴(TGV)を直接加工できる技術を開発した。高性能CPUやGPUに用いられるインターポーザの精密加工に適用していく。 早稲田大学ら、ステップアンバンチング現象を発見

早稲田大学ら、ステップアンバンチング現象を発見

早稲田大学らの研究グループは、SiC(炭化ケイ素)ウエハー表面を原子レベルで平たん化する技術に応用できる「ステップアンバンチング現象」を発見した。プロセスは比較的シンプルで、加工によるダメージ層もないという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却