1インチサイズの全固体電池を10秒で作製 レーザーで加工:イオン伝導する界面形成に成功

長岡技術科学大学は、レーザーによる造形技術を用い、室温かつ低拘束圧の環境で充放電を行うことができる「全固体ナトリウム電池」を開発した。

レーザーによる溶融で、1インチサイズの電池を約10秒で作製

長岡技術科学大学技学研究院物質生物系の本間剛教授と博士後期課程先端工学専攻3年の佐藤史隆氏らによる研究グループは2025年4月、レーザーによる造形技術を用い、室温かつ低拘束圧の環境で充放電を行うことができる「全固体ナトリウム電池」を開発したと発表した。

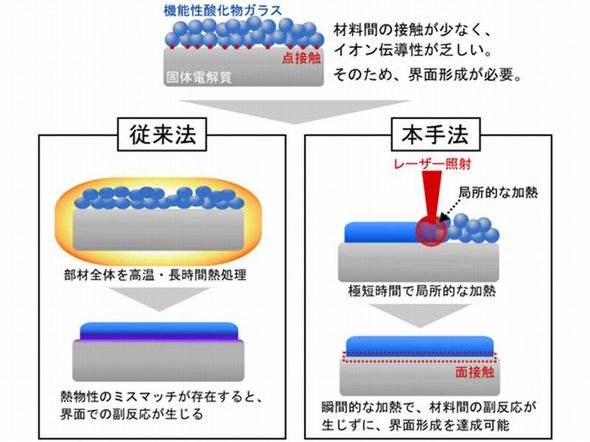

全固体電池は、エネルギー密度が高く安全性にも優れているため、次世代の蓄電デバイスとして期待されている。長岡技術科学大学でもこれまで、酸化物ガラスおよびセラミックスからなる全固体電池を作り出してきた。ところが、酸化物セラミックス材料は、加工性が低く、部材間における接触の質も悪くなるため、イオン伝導性が低下し十分な性能が得られないなど課題があった。

研究グループは今回、酸化物全固体ナトリウムイオン電池の負極用として新たに「スズ系結晶化ガラス」を開発した。また、レーザー誘起局所加熱による溶融凝固によって、イオン伝導する界面を形成した。

従来の製造プロセスでは、電気炉を用いて全体を加熱し電池を作製していた。このため少なくとも数時間かかり、固体電解質から成分が溶け出していたという。今回はレーザーを照射して溶融する。これにより、サイズが1インチの電池を作製するのに、わずか10秒程度で済むようになった。レーザーの焦点で加熱される時間は「ミリ秒」と極めて短く、固体電解質へのダメージを抑えることができるという。また、レーザー照射によって部材間の界面を丈夫に形成することができた。こうした工夫により、室温かつ低拘束圧の環境で全固体電池の充放電が行えることを実証した。

関連記事

全固体電池内のイオン伝導度を高速、高精度に予測

全固体電池内のイオン伝導度を高速、高精度に予測

東京科学大とクイーンズランド大学の研究グループは、全固体電池や燃料電池内のイオン伝導度を、高速かつ高精度に予測できる計算手法を開発した。「非平衡MD(分子動力学)法」と呼ばれるこの方法は、従来の平衡MD法に比べ100倍も高速に計算できるという。 次世代電池市場が2045年に10兆2472億円規模へ

次世代電池市場が2045年に10兆2472億円規模へ

富士経済は、全固体電池やナトリウムイオン二次電池といった「次世代電池」について、2045年までの世界市場を調査した。これによると、全固体電池を中心に次世代電池の世界市場規模は、2024年見込みの1218億円に対し、2045年は10兆2472億円規模に達すると予測した。 「データベースにない新物質」を合成、全固体フッ化物イオン電池開発加速

「データベースにない新物質」を合成、全固体フッ化物イオン電池開発加速

追手門学院大学(追大)の高見剛教授らによる研究チームは、九州大学の多田朋史教授と共同で、フッ化物イオンが室温付近で超イオン伝導を示す新たな物質の合成に成功した。全固体フッ化物イオン電池(FIB)の開発に弾みをつける。 寿命10年も マクセルが産業用全固体電池モジュール開発

寿命10年も マクセルが産業用全固体電池モジュール開発

マクセルは、産業機器のバックアップ用電源に適した「全固体電池モジュール」を開発した。10年以上の寿命が期待されるため、現行の一次電池を新製品に置き換えれば、電池を定期的に交換する手間を省き、生産ラインの稼働率低下を抑えることが可能となる。 リチウムイオン電池向けマンガン系正極材料を開発

リチウムイオン電池向けマンガン系正極材料を開発

三井金属は2024年11月、レアメタル新溶液材料「iconos(イコノス)」を活用し、リチウムイオン電池に向けたニッケルマンガン酸リチウム正極材料(LiNi0.5Mn1.5O4/LiMn2O4)を開発した。 エネルギー密度100倍の全固体電池向け新材料、TDK

エネルギー密度100倍の全固体電池向け新材料、TDK

TDKは、充放電可能なセラミック全固体電池「CeraCharge」の次世代品に向けて、従来の約100倍のエネルギー密度の全固体電池用材料を開発したと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか