創刊前の20年間(1985年〜2005年)で最も驚いたこと:「高温超伝導フィーバー」:福田昭のデバイス通信(501) EETimes Japan 20周年記念寄稿(その2)(1/2 ページ)

EE Times Japan 創刊20周年を記念した特別寄稿。本稿では、40年以上にわたり半導体技術/電子技術を見守り、フリーの技術ジャーナリストとして活躍されている福田昭氏が、1980年代の「高温超伝導フィーバー」を振り返ります。

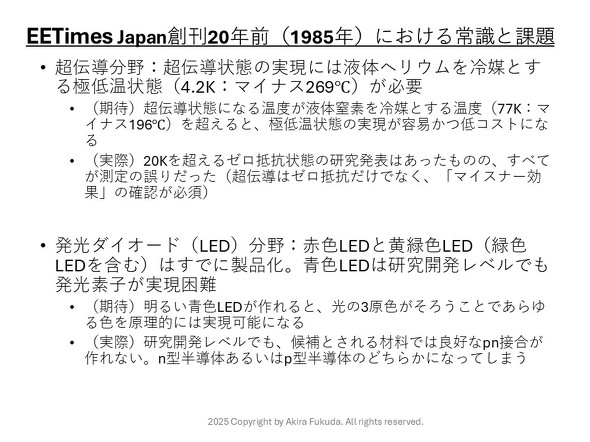

1985年の「実現不可能」二題

EETimes Japan創刊20周年おめでとうございます。寄稿者の一人としてお祝い申し上げます。また20周年を記念した寄稿者の一人に選ばれたことを、光栄に存じます。

前回は、記念寄稿の第1回として、EETimes Japanの創刊前20年に相当する1985年に戻り、当時の筆者が「実現不可能に近いほど困難な課題」と考えていたテーマをご紹介しました。課題の1つは「超伝導」分野、もう1つは「発光ダイオード(LED)」分野でした。

「超伝導」分野の課題とは、超伝導状態を実現する温度(「臨界温度」「転移温度」などと呼ばれます)です。当時既に超伝導体を利用した超高速のスイッチング素子「ジョセフソン素子」が知られていました。ジョセフソン素子は超高速コンピュータへの応用が期待されていましたが、液体ヘリウムを冷媒とする極低温状態(4.2K、−269℃)を必要とすることが大きな課題でした。しかし理論的には当時、臨界温度の上限は30K付近とされており、実際に確認された最高温度は20K付近(厳密には23K)でした。

もう1つの課題は、「発光ダイオード(LED)」分野です。1985年当時の発光ダイオード(LED)は、発光色で分類すると赤色、赤外色、黄緑色の3種類がありました。その中で赤色LEDと黄緑色LED(緑色LEDを含む)は「可視光LED」とも呼ばれ、目に見える光であることから表示灯や小型ディスプレイ、デジタルメーターなどにすでに使われていました。

可視光の3原色は、赤色、緑色、青色となっています。この3原色を組み合わせると白色光はもちろんのこと、混色によってさまざまな色を実現できるようなります。ところが青色発光ダイオード(青色LED)だけは当時、研究開発レベルでも製造が極めて難しいとされていました。

始めは注目されなかった「高温超伝導体の発見」

筆者は1984年4月1日に新聞社系の出版社に入社するとまず、総合エレクトロニクス技術雑誌の記者兼編集者に配属され、続いて1985年3月1日には半導体技術雑誌(同年7月創刊)に異動となり、2年後の1987年3月1日には再び元の総合エレクトロニクス技術雑誌へと異動になります。

1987年3月1日は、超伝導の常識が覆りつつある時期と重なっていました。「高温超伝導フィーバー」と称される、世界中の物理学者、そして世界中のマスコミや科学誌、技術誌などを巻き込んだ大騒ぎが始まっていたのです。そんなことすら知らない筆者は当時、「また異動か……」とボヤいていただけでした。ところが、異動して間もなく筆者は「高温超伝導フィーバー」に巻き込まれることになります。

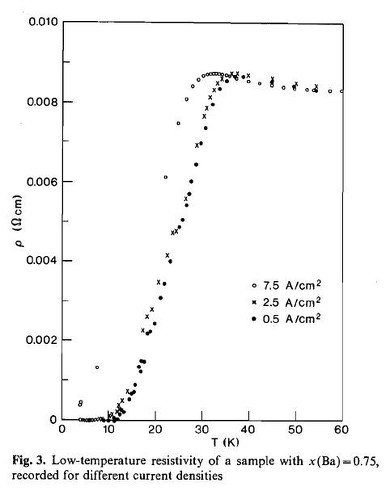

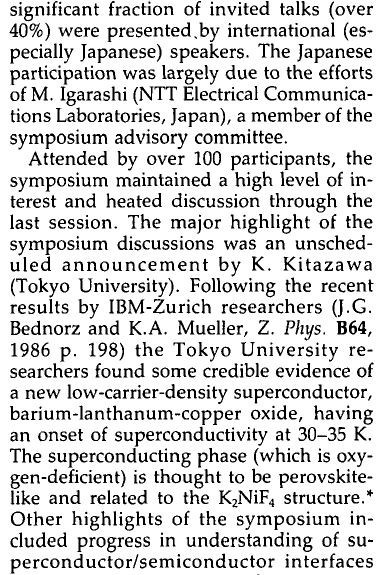

ここで「高温超伝導フィーバー」がどのようにして始まったかを少しだけ、振り返りましょう。時間は1年ほど前の、1986年1月に戻ります。IBMチューリッヒ研究所の物理学者、ヨハネス・ゲオルク・ベドノルツ(Johannes Georg Bednorz)とカール・アレクサンダー・ミュラー(Karl Alexander Muller)は、遷移金属酸化物である「バリウム(Ba)ランタン(La)銅(Cu)酸化物材料(Ba-La-Cu-O系材料)」が絶対温度35K付近から電気抵抗値が急激に低下し、13K付近で抵抗がゼロになることを見いだしました。

そして35K付近から超伝導転移が発生している可能性があることを指摘した論文(以降はこの論文を「ベドノルツ-ミュラー論文」と呼ぶことにします)を同年4月にドイツの物理学論文誌「Z. Phys. B(Zeitschrift fur Physik B)」に投稿しました。論文は6月に掲載され、公知(論文誌を購入すれば誰でも閲覧できる状態)となりました(volume 64, pp.189-193)。

「ベドノルツ-ミュラー論文」は当初、ほとんど注目されませんでした。理由はいくつか考えられます。まずゼロ抵抗温度が13Kというのは当時の最高記録である23.3K(ニオブとゲルマニウムの化合物(Nb3Ge)が実現)を超えていないこと。これはインパクトに欠けます。次に測定したのは電気抵抗だけで、超伝導転移の重要な証拠である「反磁性」を確認していないことです。

当時はもちろんのこと、現在でも「抵抗ゼロ(あるいは抵抗の急激な低下)」の測定だけでは超伝導体の証明としては弱い、というのが物理学の常識となっています。「抵抗ゼロ」は測定のミス(例えば、測定系のどこかで短絡(ショート)が生じているために抵抗がゼロに見える)によっても起こり得るからです。電気工学専攻(修士課程)だった筆者には信じがたいことですが、超伝導の研究に新規参入した方の中には電圧電流測定(電気抵抗測定)の基本技術「四端子法」を知らなかった方も混じっていたようなのです。超伝導体の証明として「完全反磁性」までは観測できなくとも、「反磁性」の存在は確認する必要がありました。

東京大学の田中教授グループによる追試が「高温超伝導体の発見」を証明

風が強く拭き始めたのは、1986年11月のことでした。日本の東京大学で田中昭二教授らの研究グループ(以降は「田中・北澤グループ」と表記)が「ベドノルツ-ミュラー論文」の存在を同年10月に知り、Ba-La-Cu-O系材料の追試(試料作成と再現実験)を実施したところ、翌月中旬に「大きな反磁性」を観測したのです。12月には23K(それまでの最高記録)を超える温度で「抵抗がゼロ」になる試料を作製しました。さらには単一相の結晶を作製してX線解析によって構造を同定しています(参考文献「S3」より)。

またBaをストロンチウム(Sr)に置き換えたSr-La-Cu-O系材料を同年12月に作製し、臨界温度が40Kクラスの超伝導体になることを見いだしています。同時期の1986年12月には、米国のベル研究所が同じSr-La-Cu-O系材料で超伝導転移を発見していました。

1986年12月に米国ボストンで開催された材料科学の国際学会「MRS Fall Meeting」で田中教授の研究グループに属する北澤宏一氏が「ベドノルツ-ミュラー論文」の追試結果を発表すると、「本物の高温超伝導体である」との評価が定まり、世界中で追試や材料探索などが実施されるようになりました。「高温超伝導フィーバー」の始まりです。「1986年12月以降、新しい高温超伝導体の発見を目指して世界的規模で競争が繰り広げられた」(参考文献「S8」より)。一方で世界的規模でマスコミが「高温超伝導体の発見」を大々的に報道し、夢のような応用を語り、世間の関心を集めていました。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす