20年でCPUコアの巨人にのし上がった「Cortex-M」:EE Times Japan 20周年特別寄稿(3/3 ページ)

2020年からLinuxやAndroid実装が増える

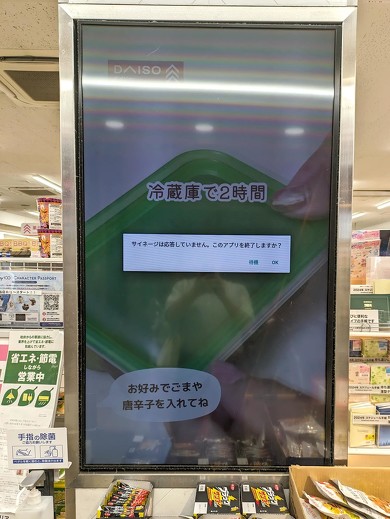

そんな訳で、組み込みプラットフォームとして広く利用されてきたWindowsであるが、2020年頃から最近ちょっと様子が変わってきた。というのはLinuxあるいはAndroidを利用した実装例が非常に増えてきているのだ(写真2)。最近だとスマートフォンのUIに慣れてきているユーザーが非常に増え、またAndroidに対応したアプリケーション開発者の数も非常に多い。複雑なシステムならともかく、簡単なデジタルサイネージの類とかKIOSK等ならばAndroidベースの方がむしろ作りやすい。もう少し複雑なものはLinuxで、という感じでもうかつてのWindows一本鎗という風潮は国内外を問わずあまり感じられなくなっている。この傾向もやはり、今後も変わらないだろうと思う。

細かい変化の波が押し寄せる組み込み業界

昨今のトレンドで言えば、組み込みの現場(つまり開発と運用の両方)にAIが入ってきた(開発は大規模言語モデル[LLM]ベースの開発支援、運用の方はデータの処理にさまざまな軽量Networkの活用)とか、その開発にCI/CDが本格的に導入されるようになってきたとか、MCUベースのシステムの開発現場ではもうBaremetalでの開発がなくなり、RTOSを利用するようになった(というか、RTOSを利用せざるをえなくなった)とか、細かい変化の波がひっきりなしに押し寄せている。

あるいは、昔は端的に言えばCPUの細かい命令をちゃんと覚えていてアセンブラでプログラムを書けるといった素養が組み込み業界ではしばしば貴ばれていたが、今はCloudとの接続まで含めたNetwork周りの知識とか、Firmware Update周り、さまざまな周辺回路との接続(USBのクラスドライバのたたき方とか)など、要求されるものがだいぶ変わってきた様に思われる。もちろん、今でもICE使って動作確認したりする現場ではアセンブラというか機械語必須ではあるのだが、そうしたニーズは以前よりだいぶ減ってきたように思われる。ただトータルで言えばむしろ必要とされる知識は以前より増えているという気がしてならない。なるほど、組み込み開発のエンジニアを志願する人がさらに減っているというのも納得できる話ではある。さて、いつまで日本の企業はこうしたエンジニアを擁して組み込みシステムの開発を続けられるのだろう?

⇒「大原雄介のエレ・組み込みプレイバック(EE Times Japan)」バックナンバーはこちら

関連記事

「3年後の自分に丸投げ」で大丈夫? 突っ込みどころ満載なPCIe 8.0

「3年後の自分に丸投げ」で大丈夫? 突っ込みどころ満載なPCIe 8.0

現在、仕様策定が進んでいるPCI Express 8.0。同規格ではPCI Express 7.0の帯域を倍増させることが明らかになっている。だが、その鍵になる技術については実現の見通しが甘い部分があるのは否めない。どういうことか、解説しよう。 HBMの代替どころか、勇み足で終わりかねない「HBF」

HBMの代替どころか、勇み足で終わりかねない「HBF」

サンディスクが広帯域フラッシュ「HBF(High Bandwidth Flash)」の開発と戦略を支援する「HBF技術諮問委員会」を設立した。HBFとは何なのか。広帯域メモリ「HBM」の代替をうたうが、うまくいくのだろうか。 講演会場が静まり返った――中国が生み出した衝撃のトランジスタ構造

講演会場が静まり返った――中国が生み出した衝撃のトランジスタ構造

EE Times Japan 創刊20周年に合わせて、半導体業界を長年見てきたジャーナリストの皆さまや、EE Times Japanで記事を執筆していただいている方からの特別寄稿を掲載しています。今回は、独自視点での考察が人気のフリージャーナリスト、湯之上隆氏が、2025年の「VLSIシンポジウム」で度肝を抜かれた中国発の論文について解説します。 創刊前の20年間(1985年〜2005年)で最も驚いたこと:「高輝度青色発光ダイオード」(前編)

創刊前の20年間(1985年〜2005年)で最も驚いたこと:「高輝度青色発光ダイオード」(前編)

今回は、20周年記念寄稿として発光ダイオード(LED)、特に「高輝度青色発光ダイオード」に焦点を当てます。青色LED開発のブレークスルーを紹介します。 SiCの20年 ウエハーは「中国が世界一」に、日本の強みは何か

SiCの20年 ウエハーは「中国が世界一」に、日本の強みは何か

次世代パワー半導体材料として注目度が高まる炭化ケイ素(SiC)。SiCパワーデバイスの研究開発は2000年代以降、飛躍的に進展してきた。SiCのこれまでの研究開発やパワーデバイス実用化の道のり、さらなる活用に向けた今後の課題について、京都大学 工学研究科 教授 木本恒暢氏に聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか