“早変わりする”運転支援システムの実現へ、FPGAが車載機器に変革をもたらす:車載半導体 ザイリンクス インタビュー(2/2 ページ)

異なるシステムに“早変わり”

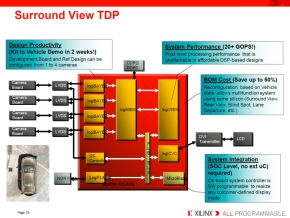

運転支援システムには、低速走行時に利用するサラウンドビューシステムをはじめ、高速走行時の衝突事故を回避するものなどさまざまなシステムが存在する。もしシステムごとにハードウェアを用意していると、車両価格はうなぎ上りになってしまう。

田中氏は、「回路構成を自由に書き換えられるFPGAと、運転支援システムに広く利用されているセンサーデバイスであるカメラの組み合わせであれば、同じハードウェア構成のシステムに複数の運転支援機能を実装できる」と主張する。

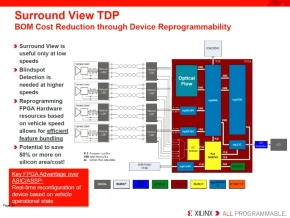

例えば、サラウンドビューシステムに必要なIPコアの一部を移動体を検知するアルゴリズムのIPコアに書き換えて、車両の左右に設置したカメラと組み合わせて運用すれば、高速走行時にドライバーの視界外にいる他の車両など検知するブラインドスポットシステムに“早変わり”するのだ。「このようなことは、プログラマブルではないASICやASSPでは実現できない」(田中氏)。

サラウンドビューシステム(左)とブラインドスポットシステムにおけるFPGAの回路構成の比較。サラウンドビューシステムで用いている「logiBAYER」というIPコア2ユニット分に替えて、移動体を検知するアルゴリズムのIPコア「Optical Flow」を組み込んでいる。(クリックで拡大) 出典:ザイリンクス

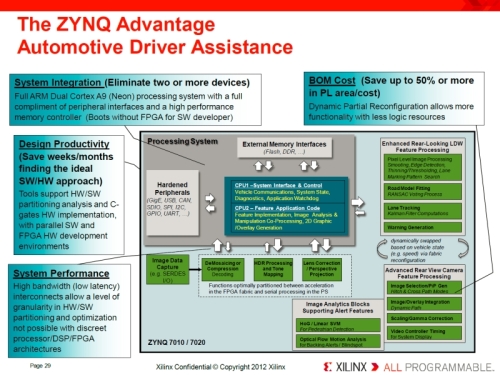

サラウンドビューシステム(左)とブラインドスポットシステムにおけるFPGAの回路構成の比較。サラウンドビューシステムで用いている「logiBAYER」というIPコア2ユニット分に替えて、移動体を検知するアルゴリズムのIPコア「Optical Flow」を組み込んでいる。(クリックで拡大) 出典:ザイリンクスザイリンクスがFPGAと異なる新分野の製品として注力している、ARMのアプリケーションプロセッサコア「Cortex-A9」と再構成可能な周辺回路を集積した「Zynq」を使えば、先述したFPGAによる運転支援システムの“早変わり”をさらに短い時間で行えるようになる。

一般的なFPGAは、内部回路を再構成する際には、全てをリセットしてから回路を一から構成し直す。このため、再構成には最低でも100ms程度の時間がかかってしまう。一方、Zynqの場合、Cortex-A9などのハードウェアマクロが存在するため書き換え時間は10〜20msで済む。田中氏は、「Zynqは“早変わり”をリアルタイムに実現できるとともに、既存の運転支援システムでは別途用意する必要があるメインプロセッサまで集積しているので、大幅なコスト低減が可能だ」と述べている。

関連記事

FPGAでも車載イーサネットが利用可能に、XilinxがCESでデモを披露

FPGAでも車載イーサネットが利用可能に、XilinxがCESでデモを披露

Xilinxは、「2012 International CES」で、車載情報機器向けイーサネットとして注目を集めているEthernet AVBを実装したFPGAを用いて、運転支援システムや車載エンターテインメントシステムのデモを行った。 イーサネットが引き起こす車載LAN規格の地殻変動

イーサネットが引き起こす車載LAN規格の地殻変動

自動車の電子制御ユニット(ECU)間をつなぐのに用いられている車載LAN規格に地殻変動が起こっている。その震源となっているのが、BMWやトヨタ自動車が進めている、イーサネットを車載用途で利用するための取り組みである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング