磁気トンネル接合素子、直径3.8nmで動作確認:100GビットのSTT-MRAM実現へ

東北大学電気通信研究所の大野英男教授らによる研究グループは、不揮発性磁気メモリ「STT-MRAM(スピン移行トルク−磁気抵抗RAM)」の大容量化を可能とする磁気トンネル接合素子の新方式を提案し、動作実証に成功した。

超低消費電力で高性能なワーキングメモリに期待

東北大学電気通信研究所の大野英男教授や深見俊輔准教授、佐藤英夫准教授、陣内佛霖助教、渡部杏太博士後期課程学生らによる研究グループは2018年2月、不揮発性磁気メモリ「STT-MRAM(スピン移行トルク−磁気抵抗RAM)」の大容量化を可能とする磁気トンネル接合素子の新方式を提案し、動作実証に成功したと発表した。

大野氏らの研究グループはこれまで、「界面磁気異方性」を利用するCoFeB/MgO磁気トンネル接合を開発するなど、STT-MRAMの実用化につながる研究で成果を上げてきた。しかし、この材料系は微細化が進み、磁気トンネル接合素子のサイズが20nm以下になると、「情報の忘れにくさ」と「書き換えやすさ」を両立することが難しいという。

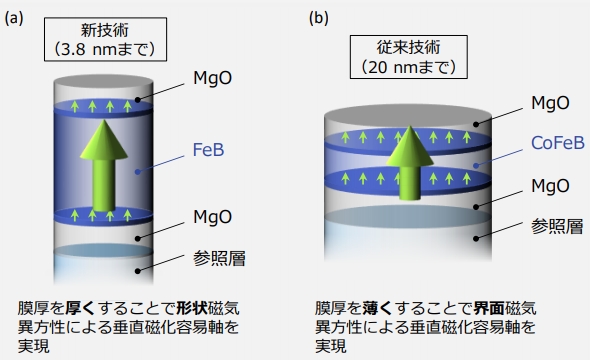

そこで今回は、磁石の形状に応じて磁化(S/N)の向きやすい方向(容易軸)が決まる「形状磁気異方性」を利用した磁気トンネル接合素子に注目した。磁気トンネル接合素子では、膜面垂直方向が磁化容易軸の場合に、高い熱安定性と低電流での磁化反転を両立させやすいという。形状磁気異方性を磁気トンネル接合に用いる場合は、縦長の構造を形成する必要がある。これは従来の界面磁気異方性を利用する磁気トンネル接合とは異なる構造となる。

研究グループは、形状磁気異方性を用いることで、素子サイズが10nm以下になっても高い熱安定性と電流誘起磁化反転を両立できる可能性があることを、モデル計算によって確認した。これに基づき、東北大学電気通信研究所附属ナノ・スピン実験施設の製造装置を利用して、直径が最小3.8nmの磁気トンネル接合素子をシリコン基板上に作製した。記録層にはFeB(鉄ボロン)合金を、トンネルバリアにはMgO(酸化マグネシウム)をそれぞれ用いた。

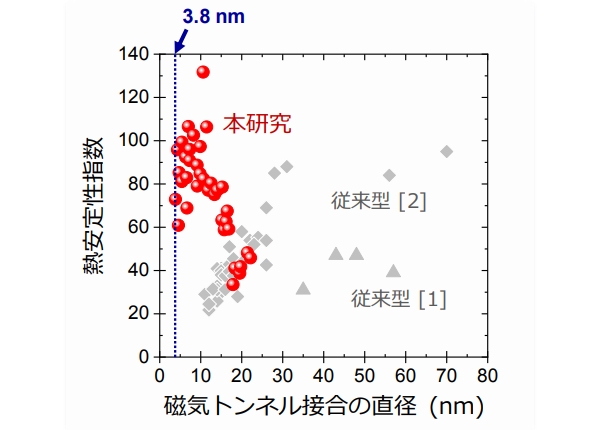

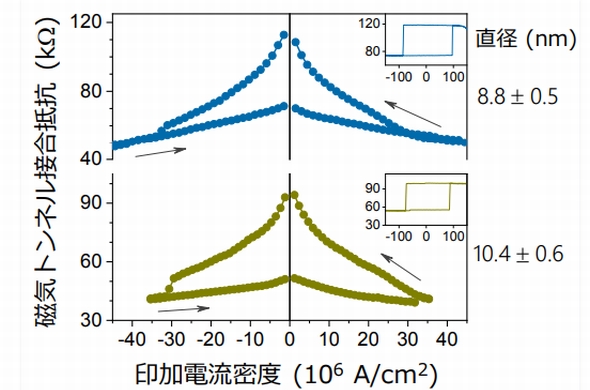

作製した素子の熱安定性指数を評価したところ、素子サイズが10nm以下であっても十分に満足できる80以上の値を得られることが分かった。素子に電流を印加し磁化反転の評価も行った。この結果、最小8.8nmの素子でも電流によって高抵抗状態と低抵抗状態が切り換わり、電流誘起磁化反転が行われていることを確認した。

形状磁気異方性は材料に依存しない普遍的な性質だという。このため、想定する用途に合わせた特性の材料を開発し適用すれば、目的に見合った磁気トンネル接合素子を作製することが可能となる。

研究グループによれば、今回の開発成果をベースに、新たな材料や素子、集積化技術を開発することで、記憶容量が現在の100倍となる100Gビット以上のワーキングメモリを実現することが可能になるという。

関連記事

東北大学ら、次世代相変化メモリの新材料を開発

東北大学ら、次世代相変化メモリの新材料を開発

東北大学は、従来の材料とは逆の電気特性を示す相変化材料を開発したと発表した。この新材料を相変化メモリに適用すれば、データ書き換え時の消費電力小さく、高速動作を可能とする次世代不揮発性メモリを実現することができる。 鉄セレン原子層薄膜で、ディラック電子を発見

鉄セレン原子層薄膜で、ディラック電子を発見

東北大学の研究グループは、原子層鉄系高温超電導体において、有効質量ゼロの「ディラック電子」を発見した。超高速・超電導ナノデバイスなどへの応用が期待される。 東北大学ら、有機半導体デバイス用電極を開発

東北大学ら、有機半導体デバイス用電極を開発

東北大学材料科学高等研究所(AIMR)/同大学院理学研究科のタンガベル カナガセカラン助手らは、従来の性能を超える有機半導体デバイス用電極を開発した。電極材料によらず、電子/正孔両方の注入が低抵抗で行えるという。 東北大、GaSeの巨大なスピン軌道相互作用を発見

東北大、GaSeの巨大なスピン軌道相互作用を発見

東北大学大学院工学研究科の研究グループは、層状半導体GaSe(ガリウムセレン)が従来のGaAs(ガリウムヒ素)に比べて10倍を超えるスピン軌道相互作用を示すことを発見した。 東北大、CNTの原子構造を制御する合成手法開発

東北大、CNTの原子構造を制御する合成手法開発

東北大学の加藤俊顕准教授らによる研究グループは、カーボンナノチューブ(CNT)の原子構造を制御する新たな合成手法を開発した。従来手法では合成できなかった(6,4)ナノチューブの選択合成にも初めて成功した。 東北大、シリセンをフラットな構成単位に構築

東北大、シリセンをフラットな構成単位に構築

東北大学の高橋まさえ准教授は、ジグザグ構造のケイ素2次元シート「シリセン」をフラットにできる構成単位の構築に成功した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

左が形状磁気異方性を用いた磁気トンネル接合、右が従来型の界面磁気異方性を用いた磁気トンネル接合の模式図 出典:東北大学

左が形状磁気異方性を用いた磁気トンネル接合、右が従来型の界面磁気異方性を用いた磁気トンネル接合の模式図 出典:東北大学 開発品と従来品における磁気トンネル接合の直径と熱安定性指数の関係性 出典:東北大学

開発品と従来品における磁気トンネル接合の直径と熱安定性指数の関係性 出典:東北大学 作製した磁気トンネル接合素子の電流誘起磁化反転の測定結果 出典:東北大学

作製した磁気トンネル接合素子の電流誘起磁化反転の測定結果 出典:東北大学