IoT/自動車向けMRAMに対する要求仕様とデータ書き換え特性:福田昭のストレージ通信(104) GFが語る埋め込みメモリと埋め込みMRAM(4)(2/2 ページ)

揮発性メモリと不揮発性メモリにおける書き換え特性の本質的な違い

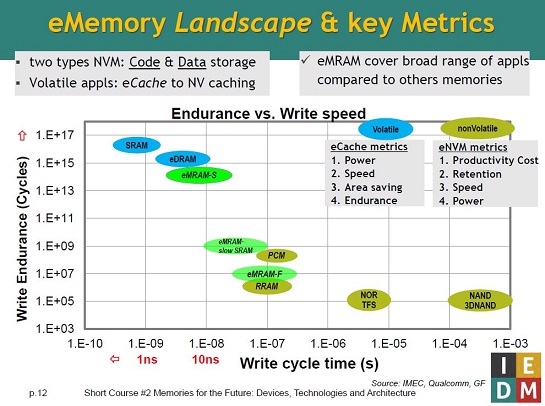

データの書き換え特性に絞ってもう少し詳しく説明しよう。データを書き換える速度に対する要求はeMRAM-Sが高く、eMRAM-Fが低い。そしてデータの書き換えサイクル寿命(書き換え回数)に対する要求はeMRAM-Sが長く、eMRAM-Fが短い。つまり、書き換え特性に関しては、SRAMの置き換えを狙うeMRAM-Sに対する要求が、eMRAM-Fに比べると大幅に高い水準にある。

この違いは本来、揮発性メモリと不揮発性メモリではデータ書き換えの性能が本質的に異なることに由来する。揮発性メモリであるDRAMとSRAMはデータを高速に書き換えられるとともに、データの書き換えサイクル寿命は1015回以上と極めて長い。実用的には、書き換えサイクル寿命を意識しない(無限に書き換えられるとする)のが、DRAMとSRAMに対する考え方だ。

これに対して不揮発性メモリでは必ず、データの書き換えサイクル回数に制限が加わる。不揮発性、すなわち電源を切ってもデータを保持する特性は本来、データの書き換えとは相反する性質であるからだ。書き換えにくいという性質は、書き換え速度の低下と、書き換え回数の制限をもたらす。急速にデータを書き換えることは原理的に難しく、データの書き換えの繰り返しがメモリを劣化させる。

同じ埋め込みMRAMでも、フラッシュメモリの置き換えを想定したeMRAM-Fは、フラッシュメモリの書き換えが低速であるために、書き換え速度の要求も、アクセス時間で数百ナノ秒と比較的低い水準にとどまっている。そして埋め込みフラッシュメモリのデータ書き換えサイクル寿命は10万回と、あまり多くない。このため、書き換えサイクル寿命に関しても、eMRAM-Fに対する要求は100万回とそれほど厳しくない。そしてフラッシュメモリと同様に、10年間と長いデータ保持期間を保証する。

一方、揮発性メモリであるSRAMの置き換えを想定したeMRAM-Sは、書き換え特性に対する要求が極めて厳しい。書き込みアクセス時間は数十ナノ秒、書き換えサイクル寿命は1014回である。書き換え特性を優先するので、データ保持特性は犠牲にならざるを得ない。データを書き換え易いということは、データが反転しやすいということでもあるからだ。このため、eMRAM-Sは不揮発性メモリではあるものの、データ保持期間は1カ月程度と非常に短くなる。

各種の埋め込みメモリにおける書き換え速度と書き換え回数。縦軸は書き換えサイクル寿命(書き換えサイクル回数)、横軸は書き換えサイクル時間。揮発性メモリであるDRAMおよびSRAMと、不揮発性メモリであるフラッシュメモリでは、書き換え性能が大きく違う。MRAMは両者の特長を兼ね備えようとしている点に、技術的な難しさがある。出典:GLOBALFOUNDRIES(クリックで拡大)

各種の埋め込みメモリにおける書き換え速度と書き換え回数。縦軸は書き換えサイクル寿命(書き換えサイクル回数)、横軸は書き換えサイクル時間。揮発性メモリであるDRAMおよびSRAMと、不揮発性メモリであるフラッシュメモリでは、書き換え性能が大きく違う。MRAMは両者の特長を兼ね備えようとしている点に、技術的な難しさがある。出典:GLOBALFOUNDRIES(クリックで拡大)(次回に続く)

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

微細化限界に達したフラッシュをMRAMで置き換え

微細化限界に達したフラッシュをMRAMで置き換え

埋め込みフラッシュメモリが直面する課題は、微細化の限界である。GLOBALFOUNDRIESは、2xnm以下の技術世代に向けた埋め込み不揮発性メモリとして、MRAM(磁気抵抗メモリ)を考えている。 記憶容量と書き換え回数から最適な埋め込みメモリを選択

記憶容量と書き換え回数から最適な埋め込みメモリを選択

半導体デバイス技術に関する国際会議「IEDM」で行われたセミナー「Embedded MRAM Technology for IoT & Automotive(IoTと自動車に向けた埋め込みMRAM技術)」の概要を今回からシリーズで紹介する。 東芝メモリ「岩手新工場」の着工は7月に決定

東芝メモリ「岩手新工場」の着工は7月に決定

東芝メモリは2018年5月22日、準備を進めてきた岩手県北上市でのNAND型フラッシュメモリ新製造拠点の建設を2018年7月から着手すると発表した。建屋の完成時期は2019年を予定する。 黒字の東芝、メモリ単体で売上高1兆円超え

黒字の東芝、メモリ単体で売上高1兆円超え

東芝は2018年5月15日、東京都内で決算説明会を開催し、2018年3月期(2017年度)通期決算および、今後5年間の会社変革計画として「東芝Nextプラン」を策定中であることを公表した。 光ファイバー通信の基礎知識

光ファイバー通信の基礎知識

今回から、「IEDM 2017」で開催されたチュートリアルから、シリコンフォトニクス技術を紹介する。まずは、光ファイバー通信の基礎から始めていこう。 シリコン光導波路と基本的な光波長フィルター

シリコン光導波路と基本的な光波長フィルター

光回路を形成する受動素子(パッシブデバイス)を解説する。具体的にはシリコン光導波路と、基本的なシリコン光波長フィルターを取り上げる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす