NVIDIAが語るVoltaとTuring、最新GPUはこう使おう:GTC Japan 2018(2/4 ページ)

Voltaから小ぶりになったTuring

そして、TuringではVoltaで進化した点を踏襲しつつもさらに新機能として、リアルタイムレイトレーシングの実現、INT8もサポートしたTensorコア、プログラマブルシェーダーの拡張を行った。Turingの詳報は既出記事(=“通常とは違う過程で登場”したGPU「Turing」は何が新しいのか)を参照されたい。本稿では、チップの規模とVoltaから変更が加えられた点に注目したい。

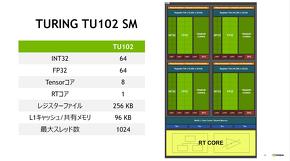

Quadro RTX6000が搭載するGPUチップとなるTU102は、72個のSMで構成されている。チップ全体では、4608個のCUDAコア、576個のTensorコア、72個のRTコアを集積した。SMの演算ユニット構成は、INT32が64個、FP32が64個、Tensorコアが8個、RTコアが1個。その他、GV100と異なる点として、L1キャッシュとシェアードメモリが合計96Kバイト、最大スレッド数が1024といずれも減少している。また、FP64演算ユニットが1SMあたり4個にまで削減されているが、「性能を出すためでなく、64ビットコードを開発するためのもの」(成瀬氏)としている。

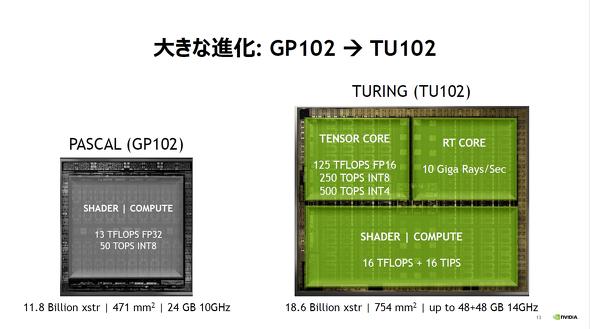

Turingでは、RTコアの実装で1個あたりにおけるSMの規模が大きくなった。これにより、TU102ではGV100と比較してSMの搭載数が10%削減されている。総トランジスタ数はGV100比で88%となる186億個。製造プロセスはVoltaと同じく12FFNで、公称ダイサイズはGV100比93%となる754mm2と少々小ぶりとなった。しかし、Pascal世代のGP102では総トランジスタ数が118億個、ダイサイズが471mm2であることから、TU102はグラフィック用途のGPUとして最大規模であることに間違いない。

GP102(Pascal)とTU102(Turing)の比較(クリックで拡大) 出典:NVIDIA

GP102(Pascal)とTU102(Turing)の比較(クリックで拡大) 出典:NVIDIAVolta比較ではダイサイズを縮小したTuringだが、Pascal比較では1.6倍ものダイサイズとなっている

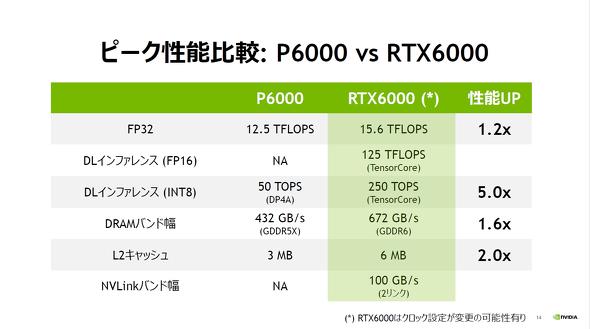

TU102を搭載するQuadro RTX6000のピーク性能は、FP32で15.6TFLOPS、ディープラーニングの推論はFP16で125TFLOPS、INT8で250TOPS(いずれもTensorコア使用時)となっている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか