Intel創業3年目、売り上げが前年の11倍に急増して赤字が縮小:福田昭のデバイス通信(170) Intelの「始まり」を振り返る(3)(1/2 ページ)

Intelの創業3年目となる1970年。「3101」と「1101」の2つのSRAMを開発したことで、Intelは売り上げを急激に拡大していく。

製造歩留まりの向上に苦しんだ世界初の多結晶Si MOS SRAM

本コラムの前々回から、Intelの創業当時の活動を創業年から1年ずつ記述する連載を開始した。記述のベースとなるのは、Intelの公式文書である「年次報告書(アニュアルレポート)」である。

前回では、Intelの創業翌年である1969年の事業活動を記述した。念のために記述しておくと、当時のIntelは「半導体メモリ」のベンチャー企業である。プロセッサのベンチャー企業ではない。

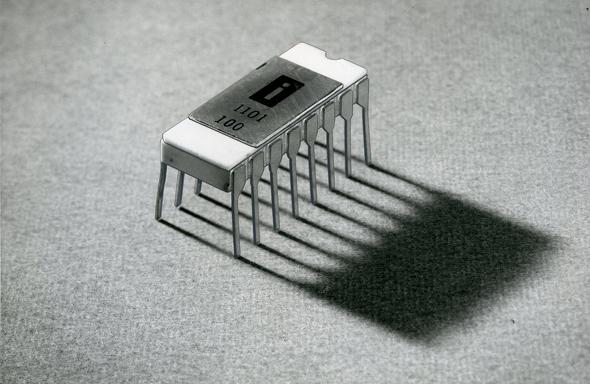

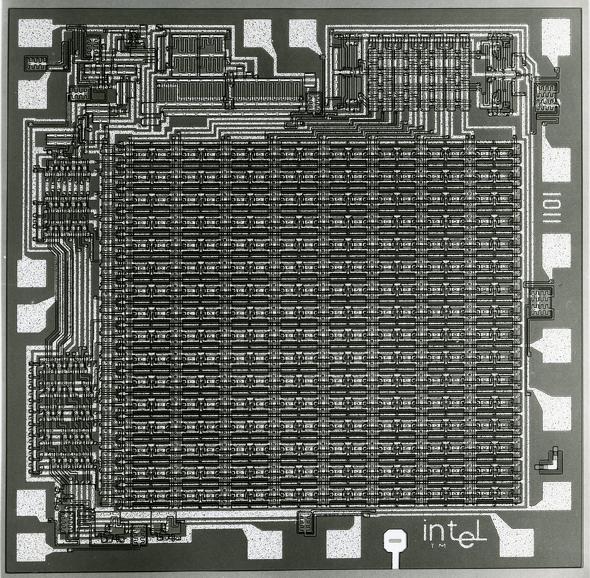

創業翌年の1969年にIntelは、2つの半導体メモリ製品を開発する。いずれもSRAMである。最初の製品はショットキーバイポーラ技術による記憶容量64ビットのSRAM「3101」、2番目の製品は多結晶SiゲートのpチャンネルMOS技術による記憶容量が256ビットのSRAM「1101」である。技術的に高い評価を得ているのは、多結晶シリコン(Si)ゲートとMOSFET技術を組み合わせた「1101」だ。この組み合わせで半導体製品を量産したのは、Intelが初めてである。

ただし新しい技術であるだけに、量産の立ち上げには非常に苦労したようだ。Intelは創業50周年を記念したウエブサイトで、「1101」の開発に関するエピソード(参考リンク)を公開している。このエピソードでは、製造歩留まりの最終目標が、「ウエハー当たりで20個のシリコンダイ」であることが明かされている。しかし生産開始当初における実際の歩留まりは「ウエハー当たりでわずか2個のシリコンダイ」にとどまっていた。しかもプロセスと設計における変更を繰り返したにもかかわらず、良品が2個しか得られなかったという、惨憺たるものだった。これでは作れば作るほど、赤字が増えてしまう。

ところが、シリコンウエハーを化学溶液に浸すという処理を実験的に始めたところ、製造歩留まりが劇的に向上した。ウエハー当たりで25個の良品という、最終目標を超える歩留まりを得たのだ。この発見により、「1101」、すなわち多結晶シリコンゲートのMOS ICは利益の出る製品となることができた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす