Intel創業3年目、売り上げが前年の11倍に急増して赤字が縮小:福田昭のデバイス通信(170) Intelの「始まり」を振り返る(3)(2/2 ページ)

総収入は前年の7.5倍に増加、50万ドルの特別利益が発生

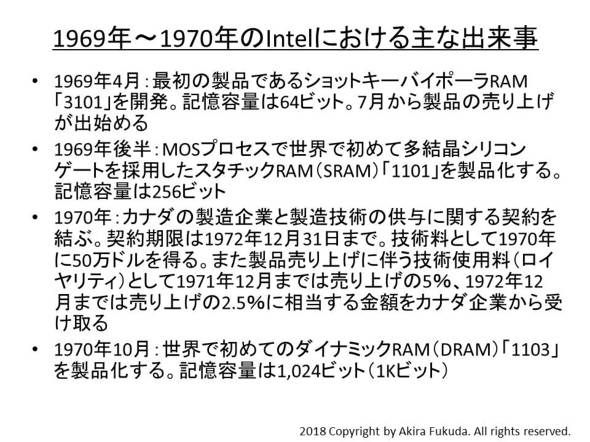

「3101」と「1101」の2つのSRAMを開発したことにより、創業3年目(1970年)にIntelは売り上げを急激に拡大させていく。1970年の業績を記述した年次報告書を見ていこう。

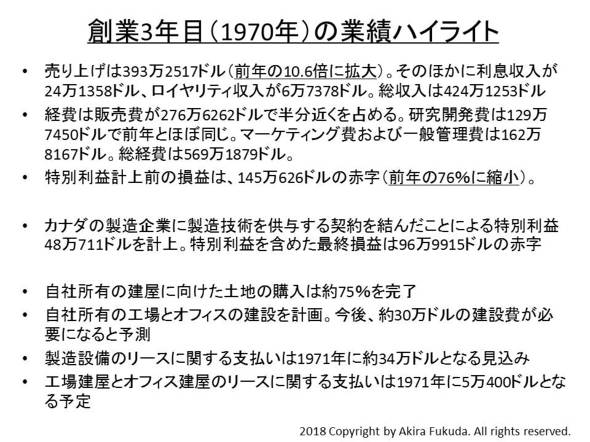

1970年におけるIntelの総収入は424万1253米ドルである。内訳は製品売り上げが393万2517米ドル、利息収入が24万1358米ドル、ロイヤリティー収入が6万7378米ドルとなっている。総収入は前年の7.5倍、製品売り上げは前年の10.6倍と大きく伸びた。

対する総経費は569万1879米ドルである。内訳は販売費が276万6262米ドルで総経費の半分近くを占める。研究開発費は129万7450米ドルで前年とほぼ同じ水準にある。マーケティング費および一般管理費は162万8167米ドル。総経費は前年の約2.3倍に増えた。

総収入から総経費を差し引いた損益は、145万626米ドルの赤字である。赤字は前年の75%に減少した。全体としては、業績がかなり改善されたことが分かる。

1970年には特別利益が発生した。カナダの製造企業(注:企業名は年次報告書には記載されていない)に対してIntelの製造技術を供与する契約を結んだことによる。技術料として50万米ドルを1970年に得ることとなり、経費を差し引いた残りの48万711米ドルを特別利益として計上した。この結果、赤字は最終的には96万9915米ドルにまで縮小した。

1970年10月にIntelは、世界で初めてのダイナミックRAM(DRAM)「1103」を製品化する。「1103」は、メインフレームの主記憶で使われていた「磁気コアメモリ」を置き換えるべく開発した、戦略的な製品である。「1103」がIntelの業績に影響を与え始めるのは翌年、すなわち1971年になる。

(次回に続く)

| 創業1年目 | 研究開発主体で売り上げは「ゼロ」 |

|---|---|

| 創業2年目 | 初めての製品売り上げを計上するも赤字は拡大 |

| 創業3年目 | 売り上げが前年の11倍に急増して赤字が縮小 |

| 創業4年目 | 半導体メモリのトップベンダーに成長 |

| 最終損益が黒字に転換 | |

| 創業5年目 | 収入が前年の2.5倍に、初めての営業黒字を計上 |

| 腕時計メーカーになったIntel | |

| 創業6年目 | クリーンルームに防塵衣がまだなかった頃 |

| 創業7年目 | 「シリコン・サイクル」の登場 |

| DRAMが「特殊なメモリ」だった理由 | |

| パソコンを生み出した「8080」プロセッサが登場 | |

| ⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧はこちら | |

関連記事

Intelの創業年、研究開発主体で売り上げは「ゼロ」

Intelの創業年、研究開発主体で売り上げは「ゼロ」

ことし、2018年に創業50周年を迎えたIntel。半導体専業メーカーで半世紀にわたって存続し続けた企業は非常に珍しい。そこで、今回から、Intelに焦点を当てる。Intelの公式文書である「年次報告書(アニュアルレポート)」をベースに、Intelの創業当時の活動を1年ずつ、記述していく。 化合物レーザーをシリコンにモノリシック集積する試み(前編)

化合物レーザーをシリコンにモノリシック集積する試み(前編)

本シリーズも、いよいよ最終章となる。最後は、シリコン基板に、化合物半導体レーザーをモノリシックに集積する試みを、前後編にわたって解説する。 Intelの5Gチップ開発をAppleが後押し

Intelの5Gチップ開発をAppleが後押し

Intelが、統合型5G(第5世代移動通信)モデム「XMM 8160」の開発計画を発表した。市場が最高の状態に達するとみられる2020年の実現を目指すという。これを受けてQualcommは、統合型チップセット開発の取り組みを加速させることにより、2019年を通して、5Gのみに対応したモデム向けの数少ない顧客の大半を確保していくのではないかとみられている。 AIプロセッサを開発した東芝メモリの狙い

AIプロセッサを開発した東芝メモリの狙い

東芝メモリは2018年11月6日、ディープラーニング専用のプロセッサを開発したと発表した。今回同社が開発したのは、推論向けの技術。アルゴリズムとハードウェアの協調設計により、従来の方法に比べて認識精度をほとんど劣化させずに演算量を削減し、推論の高速化と低消費電力化を図ることに成功した。 ISSCC 2019の目玉はAIと5Gに、CPUの話題は少ない?

ISSCC 2019の目玉はAIと5Gに、CPUの話題は少ない?

2019年2月17〜21日に米国カリフォルニア州サンフランシスコで開催される半導体回路技術関連の国際学会「ISSCC 2019」は、発表内容のほとんどが、機械学習(マシンラーニング)や高速ネットワーク、メモリが主役となる“データ時代”に関するものとなりそうだ。 垂直方向に並んだセルトランジスタを一気に作る

垂直方向に並んだセルトランジスタを一気に作る

3D NANDフラッシュ製造におけるキープロセスの1つ、「メモリセルの形成(Cell Formation)」技術について解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却