東北大ら、新概念のスピントロニクス素子を開発:pビットで因数分解を実証

東北大学電気通信研究所は、米国パデュー大学と共同で、室温動作する新しい概念のスピントロニクス素子を開発した。この素子を疑似的な量子ビット(pビット)として用い、量子アニーリングと同じ手法で因数分解の実証に成功した。

従来とは真逆の特性を示す磁気トンネル接合素子

東北大学電気通信研究所の大野英男教授(現総長)と深見俊輔准教授、William Andrew Borders博士後期課程学生らは2019年9月、米国パデュー大学のSupriyo Datta教授のグループと共同で、室温動作する新しい概念のスピントロニクス素子を開発したと発表した。この素子を疑似的な量子ビット(pビット)として用い、量子アニーリングと同じ手法で因数分解の実証に成功した。

量子コンピュータは、「0」と「1」の重ね合わせ状態を利用して並列演算を行う。計算を行う基本ユニットは、量子ビット(Quantum bit:qビット)が一般的である。これに対し、量子計算の前段で行う計算原理に基づくコンピュータ「確率論的コンピュータ(Probabilistic computer)」の可能性も指摘されている。これには、「0」と「1」の間で、状態が常に時間的に揺らぎ、その滞在確率が外部入力によって制御できる「Probabilistic bit(pビット)」が用いられるという。

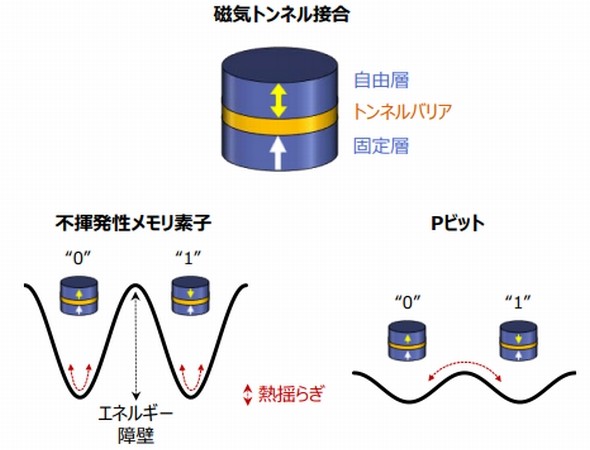

スピントロニクス素子を用いる不揮発性磁気メモリでは、磁気トンネル接合素子が情報を記憶する。研究グループは今回、従来の不揮発性磁気メモリ向け素子とは逆の特性を示す新しい概念の磁気トンネル接合素子を開発した。

開発した素子は、自由層の磁化が上を向いた状態(N極/S極)と、下を向いた状態(S極/N極)の間のエネルギー障壁が極めて小さい。このため、熱揺らぎによって0状態と1状態の間を確率的に行ったり来たりできる設計となっている。ここに電流を導入すれば、その大きさや方向によって0状態と1状態に滞在する割合を制御できるという。

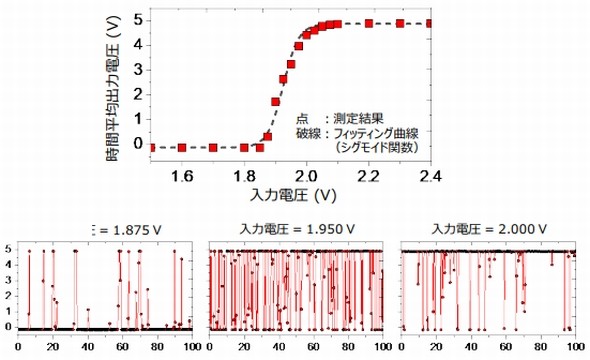

直径が60nmの磁気トンネル接合素子を用いたスピントロニクスpビットの動作を検証した。この結果、ミリ秒の時間単位で0と1の間を動いていることが分かった。スピントロニクスpビットは、qビットに比べて、「室温動作が可能」で「量産レベルの既存技術を活用できる」「距離が離れたビット間での相互作用や、多体相互作用も容易に実装できる」といった特長を持つ。

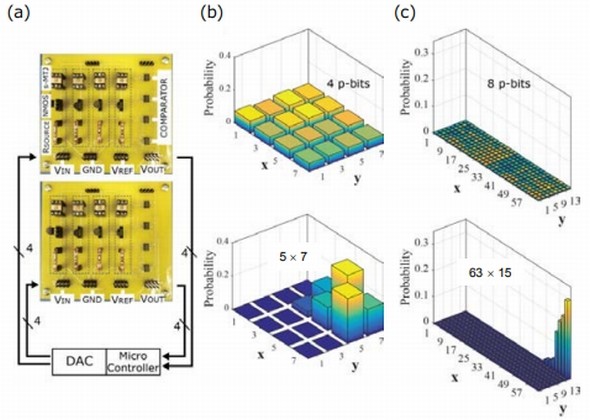

研究グループは、開発したスピントロニクスpビットを用いてデモシステムを構築。量子アニーリングと同様なアルゴリズムを適用し、因数分解の原理検証実験を行った。この実験で、4つのpビットを用いた35の因数分解と、8つのpビットを用いた945の因数分解を、室温環境で行った。この結果、時間が限られる中で、ある程度の近似解で十分な場合に、今回の手法は有用だとみている。また、大規模化や装置の小型化にも対応することが可能という。

関連記事

ペロブスカイト半導体の発光量子効率を計測

ペロブスカイト半導体の発光量子効率を計測

東北大学は、全方位フォトルミネセンス(ODPL)法を用いて、ハライド系有機−無機ハイブリッド型ペロブスカイト半導体の発光量子効率(IQE)を計測することに成功した。この結果、IQEはメチルアンモニウムイオンの過不足によって大きく変動することが分かった。 東北大学、車載用途に対応可能なMTJ技術を開発

東北大学、車載用途に対応可能なMTJ技術を開発

東北大学は、150℃の高温環境でも、十分なデータ保持時間(熱安定性)を確保できる磁気トンネル接合(MTJ)技術を開発した。車載システムへのSTT-MRAM応用が可能となる。 東北大学、高性能で低電力の不揮発マイコン開発

東北大学、高性能で低電力の不揮発マイコン開発

東北大学は、エナジーハーベスティング(バッテリーフリー)で駆動可能な不揮発マイコンを開発した。 東北大学、室温でリチウム超イオン伝導を実現

東北大学、室温でリチウム超イオン伝導を実現

東北大学の研究グループは、リチウムイオンが高速で伝導する新たなリチウム超イオン伝導材料を開発した。 東北大ら、高温・大気中で安定な混合導電体開発

東北大ら、高温・大気中で安定な混合導電体開発

東北大学は、米国マサチューセッツ工科大学との国際共同研究により、固体酸化物形燃料電池(SOFC)の高性能化や低温作動を可能にする「n型混合導電体」を開発した。 東北大学、FeSn薄膜で柔軟なホール素子を実現

東北大学、FeSn薄膜で柔軟なホール素子を実現

東北大学金属材料研究所は、鉄スズ(FeSn)磁石の微結晶薄膜を室温で作製し、これがフレキシブルな磁気センサー(ホール素子)として利用できることを実証した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- 2nm世代以降のGAAチップの性能向上へ、AMATの新装置

- IntelがTowerとの製造契約撤回を表明

- インターポーザに複数のシリコンダイを近接して並べる2.5次元集積化

- NORフラッシュにもAI需要の波、迫る供給危機

- WD、2029年に100TB HDD実現へ 「SSDとの差」縮小も狙う

- 「AIの進化」に追い付けない半導体開発 解決の道筋は

- TELが掲げる「半導体製造のDX」 最大の課題は何か

- ルネサスがGFと協業、米国での半導体製造を加速

従来型と今回開発したスピントロニクス素子(磁気トンネル接合素子)の比較 出典:東北大学

従来型と今回開発したスピントロニクス素子(磁気トンネル接合素子)の比較 出典:東北大学 スピントロニクスpビットの動作の測定結果 出典:東北大学

スピントロニクスpビットの動作の測定結果 出典:東北大学 左は構築した確率論的コンピュータのデモシステム外観とブロック図、中央は4つのpビットを用いた35の因数分解の実験結果、右は8つのpビットを用いた945の因数分解の実験結果 出典:東北大学

左は構築した確率論的コンピュータのデモシステム外観とブロック図、中央は4つのpビットを用いた35の因数分解の実験結果、右は8つのpビットを用いた945の因数分解の実験結果 出典:東北大学