超伝導体中で方向の決まった電流の発生に成功:超伝導ゆらぎが電流発生に関与

東北大学は、極めて短いパルス光を有機超伝導体に照射して、向きの定まった電流を発生させることに成功した。高温超伝導の機構解明やペタヘルツデバイスへの応用が期待される。

パルス幅6フェムト秒の近赤外光を照射

東北大学大学院理学研究科の岩井伸一郎教授と川上洋平助教らによる研究グループは2020年8月、極めて短いパルス光を有機超伝導体に照射して、向きの定まった電流を発生させることに成功したと発表した。高温超伝導の機構解明やペタヘルツデバイスへの応用が期待される。

光によるペタヘルツ電流の発生技術は、エレクトロニクスの駆動速度を現在の100万倍も高速(高周波)にできる可能性がある。しかし、これまでは振動電場である光によって、電流を一方向に流すことはできなかったという。

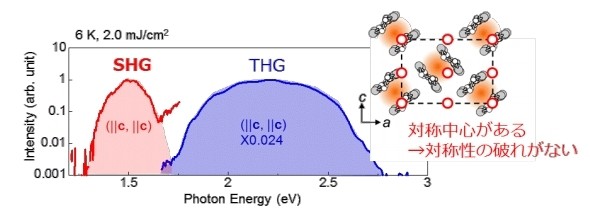

研究グループは今回、有機超伝導体「k-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br」に、パルス幅が6フェムト秒の近赤外光を照射した。そうしたところ、入射光(基本波)エネルギー(0.75eV=1653nm)の2倍の光子エネルギーに第2高調波(SHG)が発生していることを確認した。

ただ、k-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Brは「対称性の破れがない」物質のため、本来はSHGなど偶数次の高調波が発生しないはずだという。有機物質における電子の散乱時間は約40フェムト秒である。電場の印加時間は6フェムト秒と短いため、電子が散乱なく加速されてSHGが生じた可能性があるとみている。

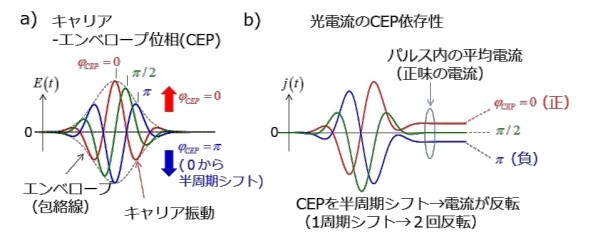

研究グループは、100アト秒以下という極めて短い時間精度で光の電場波形を制御する「キャリアエンベロープ位相(CEP)操作」と呼ばれる技術を用いて、電流駆動メカニズムを検証した。CEPを光の振動周期(5フェムト秒以下)の半周期分変化させることで、絶対値が最大時の電場の符号を正から負へと変えることができる。CEPが半周期変化すると、電流の向きは正から負へと反転した。

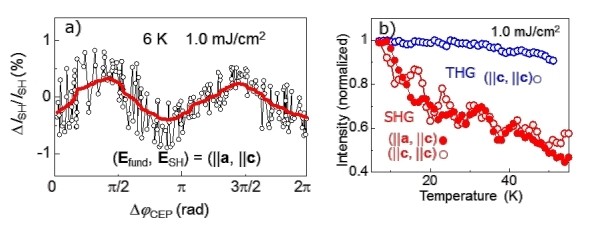

実験では、CEPを変化させ有機超伝導体からのSHG強度を測定した。そうしたところ、CEPが1周期変化する間にSHGは2周期変化した。これは、CEPが半周期変化すると電流の向きが反転(CEPが1周期変化すると2回反転)することに対応している。こうしたSHGのCEP依存性は、SHGが散乱のない電子の加速による電流を起源としている証拠だという。

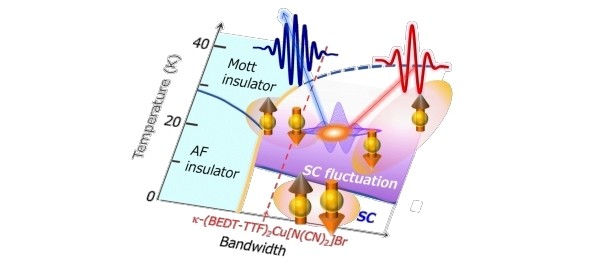

さらに今回の実験によって、無散乱電子加速による電流の発生には、「超伝導ゆらぎ」が大きく関わっていることが分かった。観測されたSHGは、超伝導転移温度よりも高い温度(30K以上)から増えている。また、温度−圧力相図から、多くの超伝導体では、超伝導転移温度以上で超伝導ゆらぎと呼ばれるクーパー対の短距離相関が反映されていることが分かった。

研究グループは、「今回用いた有機物質だと超伝導ゆらぎは50K以下に制限される。銅酸化物などの高温超伝導体を用いると、より常温に近い温度での動作も期待できる」とみている。

関連記事

東北大、暗所でも発電する常温発電デバイス開発

東北大、暗所でも発電する常温発電デバイス開発

東北大学は、周囲の温度変化を利用して発電する「常温発電デバイス」を開発した。IoT(モノのインターネット)センサーと組み合わせることにより、暗所でもバッテリーレスで情報収集が可能となる。 ハニカム格子イリジウム酸化物の合成に成功

ハニカム格子イリジウム酸化物の合成に成功

東北大学と東京大学の共同研究グループは、真空成膜技術を用い、ハニカム格子イリジウム酸化物の人工超格子を合成することに成功した。量子スピン液体をもたらす物質として期待される。 東北大ら、深紫外LEDの高速変調メカニズムを解明

東北大ら、深紫外LEDの高速変調メカニズムを解明

東北大学と情報通信研究機構(NICT)および、創光科学は、ギガビット級高速光無線通信を実現した深紫外LEDの高速変調メカニズムを解明した。 強いスピン軌道相互作用と長いコヒーレンス時間を両立

強いスピン軌道相互作用と長いコヒーレンス時間を両立

東北大学は、シリコン中のホウ素原子に束縛された正孔で、極めて長いコヒーレンス時間を観測した。大規模な半導体量子コンピュータの開発につながる研究成果とみられている。 東工大ら、「p型透明超伝導体」を初めて実現

東工大ら、「p型透明超伝導体」を初めて実現

東京工業大学と東北大学は共同で、低温では超伝導体となる「層状ニオブ酸リチウム(LiNbO2)」が、常温で「p型透明導電体」になることを発見した。 グラフェンを用い室温でテラヘルツ電磁波を増幅

グラフェンを用い室温でテラヘルツ電磁波を増幅

東北大学電気通信研究所の尾辻泰一教授らによる国際共同研究チームは、炭素原子の単層シート「グラフェン」を用い、室温で電池駆動によるテラヘルツ電磁波の増幅に成功した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(前編)

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(後編)

- 3nmチップ搭載の最新スマホ3機種を分解 三者三様の設計思想とは

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- Infineon、AI電源事業が驚異的成長 「売り上げ3年で10倍に」

- ルネサス「R-Car V4H」、トヨタ新型「RAV4」に採用

- 半導体ウエハーの厚みばらつき改善、リンテックが新装置

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- 半導体業界 2026年の注目技術

- ローム、TSMCライセンス受けGaN一貫生産へ 27年目標

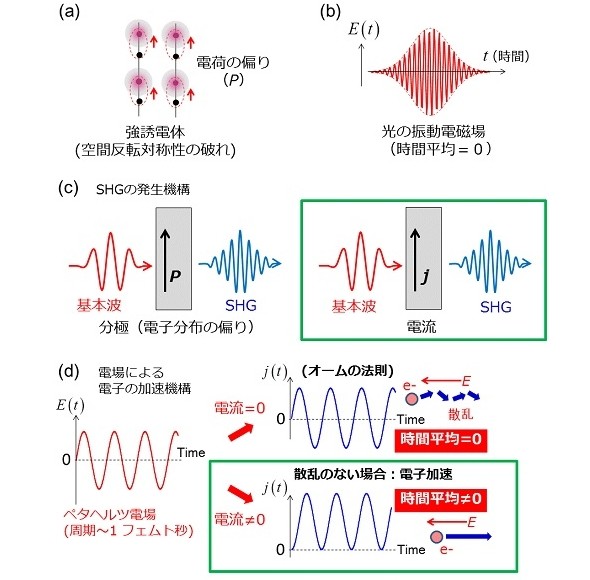

左上は「対称性の破れ」の例、右上は光の電場振動波形。中央はSHGの発生機構、下は電場による電子の加速(電流の生成)機構 出典:東北大学

左上は「対称性の破れ」の例、右上は光の電場振動波形。中央はSHGの発生機構、下は電場による電子の加速(電流の生成)機構 出典:東北大学 「k-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br」に6フェムト秒のパルス光を照射して得られたSHGとTHG(×0.024)のスペクトル 出典:東北大学

「k-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br」に6フェムト秒のパルス光を照射して得られたSHGとTHG(×0.024)のスペクトル 出典:東北大学 左は単一サイクル光電場のキャリアエンベロープ位相CEPの模式図。右は無散乱の電子加速による電流の時間プロファイルのCEP依存性 出典:東北大学

左は単一サイクル光電場のキャリアエンベロープ位相CEPの模式図。右は無散乱の電子加速による電流の時間プロファイルのCEP依存性 出典:東北大学 左がSHGのCEP依存性、右はSHGの温度依存性 出典:東北大学

左がSHGのCEP依存性、右はSHGの温度依存性 出典:東北大学 有機超伝導体の温度−圧力相図と、「超伝導ゆらぎ」におけるSHG発生の概念図 出典:東北大学

有機超伝導体の温度−圧力相図と、「超伝導ゆらぎ」におけるSHG発生の概念図 出典:東北大学