室温で強誘電性を生み出す鉄セラミック材料を発見:高速かつ低消費での動作が可能に

東京工業大学と岡山大学および、量子科学技術研究開発機構らの研究グループは、イッテルビウムと鉄を含むセラミックス材料が、鉄イオン中の電子秩序により、室温で強誘電性を生み出すことを発見した。

電子部品の性能を従来の100倍以上に

東京工業大学理学院化学系の沖本洋一准教授と岡山大学大学院自然科学研究科の池田直教授および、量子科学技術研究開発機構の藤原孝将研究員らによる研究グループは2021年2月、イッテルビウムと鉄を含むセラミックス材料(YbFe2O4)が、鉄イオン中の電子秩序により、室温で強誘電性を生み出すことを発見したと発表した。

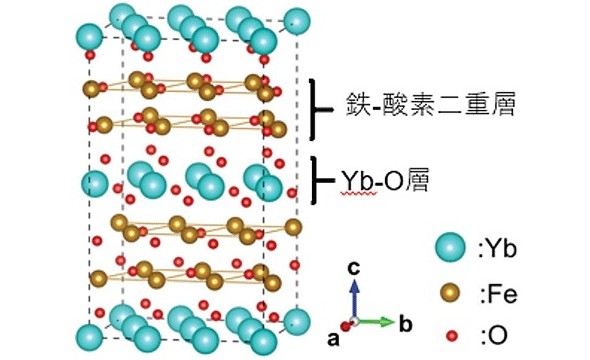

YbFe2O4は、鉄−酸素二重層内の「異なる価数の鉄イオン(Fe2+とFe3+)の秩序と偏り」によって、強誘電分極を示す可能性があると提唱されてきた。しかし、それを実証する報告はこれまでなかったという。

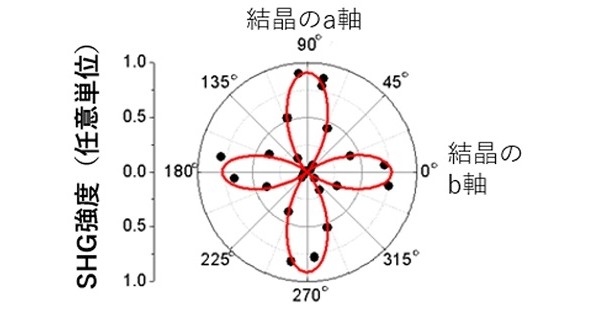

研究グループは、YbFe2O4結晶が第二次高調波発生(SHG)の現象を示し、これが分極(電荷の偏りを持つ構造)を持つ結晶であることを明らかにした。YbFe2O4でa軸方向に観測されるSHG強度の入射偏光角度依存性を調べることで、YbFe2O4が持っている電気分極の方向を定めることに成功した。

また、SHG強度と中性子散乱からみた超格子反射強度の温度依存性を比較した。この結果から、YbFe2O4の分極状態が、「Fe2+とFe3+の秩序の相関距離」に伴って変化することを発見。この系が電子の秩序によって強誘電性を示す証拠だという。

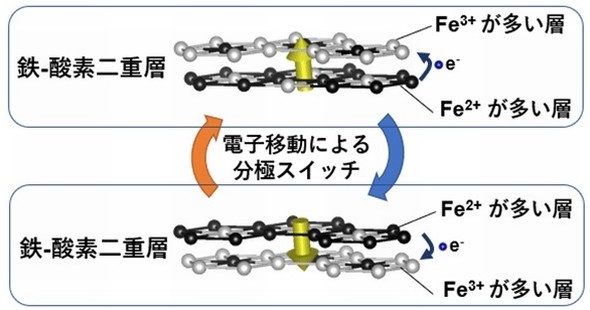

研究グループはこれらの実験結果により、鉄−酸素二重層Fe2+とFe3+の存在数が不均化となることで、黄色矢印の方向に分極が発生することや、二重層間の電子移動で分極の方向がスイッチできることを確認した。

電子移動を起源とする強誘電体は、従来型の強誘電体に比べ、高速かつ低エネルギーでの動作が可能となる。これにより、現行部品に比べ100倍以上も高性能な電子部品を実現できる可能性があるという。

関連記事

東京都市大、青色LED利用の光無線給電技術を開発

東京都市大、青色LED利用の光無線給電技術を開発

東京都市大学は東京工業大学と共同で、青色LEDを用いた光無線給電技術を開発した。移動体追尾装置と組み合わせることで、移動中にスマートフォンや電気自動車(EV)への光無線給電が可能になる。 THz帯で動作するフェーズドアレイ無線機を開発

THz帯で動作するフェーズドアレイ無線機を開発

東京工業大学とNTTの研究グループは、CMOSフェーズドアレイICを用いたテラヘルツ帯アクティブフェーズドアレイ無線機を開発、通信に成功した。スマートフォンなどへの搭載が可能になる。 希土類を含まない新たな酸化物イオン伝導体を発見

希土類を含まない新たな酸化物イオン伝導体を発見

東京工業大学は、新しい酸化物イオン伝導体を発見したと発表した。世界最高クラスの酸素イオン伝導度を示し、希土類を含まないため安定性や安全性にも優れている。燃料電池や酸素分離膜、触媒、センサーなどへの応用が期待される。 東工大ら、全固体電池の容量を従来の2倍に

東工大ら、全固体電池の容量を従来の2倍に

東京工業大学らによる研究グループは、全固体電池の容量を従来の2倍とすることに成功した。不純物を含まない電極/固体電解質界面を作製することで実現した。EV(電気自動車)の航続距離を延ばすことが可能となる。 東京工大とNTT、高周波信号の量子化分配器を実現

東京工大とNTT、高周波信号の量子化分配器を実現

東京工業大学とNTTの共同研究グループは、一次元プラズモン回路による高周波信号の量子化分配器を実現した。今回の研究成果は量子コンピュータ用制御回路などに応用できるという。 東京大学ら、高次トポロジカル絶縁体を実証

東京大学ら、高次トポロジカル絶縁体を実証

東京大学と東京工業大学の研究グループは、産業技術総合研究所や大阪大学の研究グループと共同で、トポロジカル原子層の積み方によって、スピン流の通り道を変えられる「高次トポロジカル絶縁体」が発現することを実証した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

YbFe2O4の結晶構造 出典:東京工業大学

YbFe2O4の結晶構造 出典:東京工業大学 YbFe2O4でa軸方向に観測されるSHG強度の入射偏光角度依存性 出典:東京工業大学

YbFe2O4でa軸方向に観測されるSHG強度の入射偏光角度依存性 出典:東京工業大学 YbFe2O4の鉄-酸素二重層における鉄イオンの価数移動と分極変化の様子 出典:東京工業大学

YbFe2O4の鉄-酸素二重層における鉄イオンの価数移動と分極変化の様子 出典:東京工業大学