3量子ビットを用いた量子テレポーテーションに成功:半導体量子コンピュータの開発に弾み

理化学研究所(理研)らによる国際共同研究グループは、3つの電子スピン量子ビットを用いて、「量子テレポーテーション」と呼ばれるアルゴリズムを実行し、入力ビットの状態を出力ビットへ転写することに成功した。大規模な半導体量子コンピュータの開発に弾みをつける。

量子もつれ検出でエラーの主要因も解明

理化学研究所(理研)とシドニー大学、ルール大学ボーフム校による国際共同研究グループは2021年5月、3つの電子スピン量子ビットを用いて、「量子テレポーテーション」と呼ばれるアルゴリズムを実行し、入力ビットの状態を出力ビットへ転写することに成功したと発表した。大規模な半導体量子コンピュータの開発に弾みをつける。

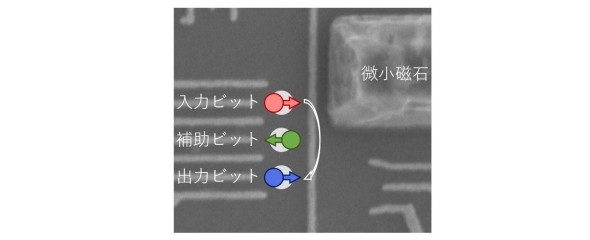

共同研究グループは今回、GaAsとAlGaAsを用いた半導体基板上に金属電極を設け、3重量子ドット配列構造の電子スピン量子ビットデバイスを作製した。ゲート電極に電圧を印加することで量子ドットを形成し、量子ドット中に単一電子スピンを閉じ込め、3量子ビット系として機能する。

量子テレポーテーションではそれぞれ、量子ビットが転写したい情報を持つ「入力ビット」、情報が転写される「出力ビット」および、これらビット間で量子相関を伝達する「補助ビット」になる。実験では、ドット配列上端に位置する入力ビットの状態を、下端に位置する出力ビットへ転写させた。この時、補助ビットが量子もつれを媒介する。各量子ビットの状態は、微小磁石による磁場で制御できるという。

試作したデバイスを用いた実験では、両端の量子ビット間における直接的な「結合の大きさ」を調べた。量子テレポーテーション以外の効果を排除するためだ。この結果、今回行った実験の条件においては、「結合の大きさ」は無視できることを確認した。これにより、両端の量子ビットは「互いに干渉しない遠隔地にいる」とみなした。

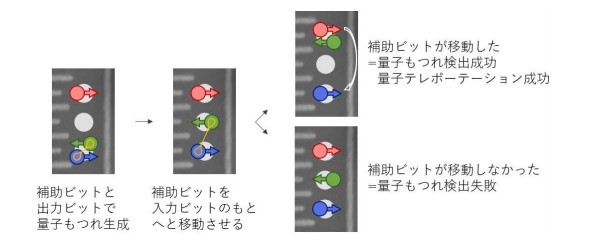

次に、量子テレポーテーションを実験した。出力ビットと補助ビットの間で量子もつれを生成した。その上で補助ビットを入力ビットのもとに移動させる。補助ビットが入力ビットの量子ドットへと移動した場合には量子もつれを検出、入力ビットの状態が出力ビットに転写されるという。補助ビットが移動しなかった場合は量子もつれが検出できない。

量子もつれの操作は、「パウリスピン閉塞」という現象を応用した。この現象を用いると、2つの電子スピンが1つの量子ドットを同時に占有するか否かで、電子スピン間の量子もつれがあるかどうかを判定することができるという。この手法は「確率的量子テレポーテーション」と呼ばれ、出力が入力と一致する確率は「1」より小さくなる。

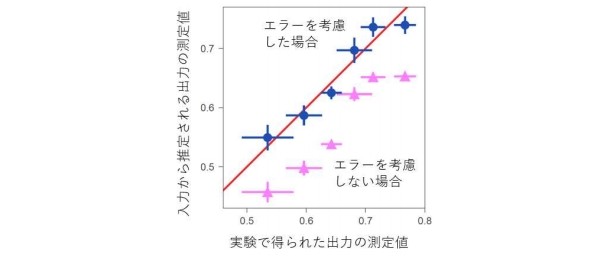

量子もつれの操作を行った後に、出力ビットの状態を測定した。測定した出力ビットと入力ビットの状態を比べた。その結果、入力から推定される出力の状態と、実際の測定で得た出力に正の相関があることが分かった。これは入力ビットの状態が出力ビットへ転写されていることを示すものだという。

量子もつれの検出が、出力に与える影響についても調べた。この結果、検出に失敗した場合には入力によらず出力が一定となることが分かった。このことは、出力ビットへの状態転写において、補助ビットを介した量子もつれを利用することが不可欠なことを示すものだという。

さらに、量子もつれの操作をモデル化し、エラーとなる要因についても解析した。この結果、量子ドット間における不均一磁場の影響によって、量子もつれを生成する効率が低下したことによるものだと判明した。不均一磁場の影響を改善するには、微小磁石の設計変更によって、ドット間に生じる横磁場の差を低減させれば対処できるという。

共同研究グループは今後、量子もつれの検出方法をさらに改善し、常に量子もつれを検出できるような技術の開発に取り組む計画である。

なお、今回の研究成果は理研創発物性科学研究センター量子機能システム研究グループの小嶋洋平研修生と中島峻上級研究員、樽茶清悟グループディレクターおよび、シドニー大学のシュテフェン・バートレット教授、ルール大学ボーフム校のアンドレアス・ウィック教授ら、国際共同研究グループによるものである。

関連記事

太陽光駆動の皮膚貼り付け型光脈波センサーを開発

太陽光駆動の皮膚貼り付け型光脈波センサーを開発

東京大学大学院工学系研究科の横田知之准教授らによる研究グループは、太陽光で駆動する皮膚貼り付け型の光脈波センサーを開発した。 理研ら、新たな「スピン流−電流変換現象」を発見

理研ら、新たな「スピン流−電流変換現象」を発見

理化学研究所(理研)らによる国際共同研究グループは、独自に開発した数値シミュレーション法を用い、スピン流を電流の渦に変換する、新たな「スピン流−電流変換現象」を発見した。 理研と富士通、超伝導量子コンピュータ実用化へ

理研と富士通、超伝導量子コンピュータ実用化へ

理化学研究所(理研)と富士通は、「理研RQC-富士通連携センター」を開設した。1000量子ビット級「超伝導量子コンピュータ」の実用化に向けて、基盤技術を共同で開発していく。 異トポロジーの絶縁体界面で、高効率に磁化反転

異トポロジーの絶縁体界面で、高効率に磁化反転

理化学研究所(理研)と東京大学、東北大学らによる共同研究グループは、トポロジカル絶縁体と強磁性絶縁体の積層構造を独自に開発、これに電流を流すことで磁化方向が反転することを実証した。 理研ら、量子ビットの電気的操作を初めて実現

理研ら、量子ビットの電気的操作を初めて実現

理化学研究所(理研)や産業技術総合研究所(産総研)らによる国際共同研究グループは、表面弾性波によって伝搬する単一電子の量子状態を制御することで、量子ビットの電気的操作を初めて実現した。 富士通、量子コンピュータ実現に向け研究を本格化

富士通、量子コンピュータ実現に向け研究を本格化

富士通は2020年10月13日、オンラインで研究開発戦略説明会を実施。量子コンピュータの実現に向け、理化学研究所(理研)や東京大学、大阪大学、オランダのデルフト工科大学の4研究機関と共同研究を開始することを明かした。富士通研究所ICTシステム研究所量子コンピューティングプロジェクトのプロジェクトディレクター、佐藤信太郎氏は、「先の長い研究だが、この分野で共同研究先とともに世界をリードし、将来的に社会課題解決に貢献したい」と語った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

3量子ビットを搭載する電子スピン量子ビットデバイスのイメージ 出典:理研他

3量子ビットを搭載する電子スピン量子ビットデバイスのイメージ 出典:理研他 量子テレポーテーションの手順 出典:理研他

量子テレポーテーションの手順 出典:理研他 入力ビットと出力ビットの比較図 出典:理研他

入力ビットと出力ビットの比較図 出典:理研他