熱輻射光源/太陽電池一体型熱光発電デバイス開発:黒体限界超える光電流密度を生成

京都大学の研究グループは、熱輻射光源と太陽電池を一体化した熱光発電デバイスを開発した。試作したデバイスを用い、高温物体から生じる熱輻射で、黒体限界を超える密度の光電流を生成することに成功した。

エネルギー変換効率35%以上も実現可能に

京都大学工学部工学研究科の野田進教授と井上卓也助教、池田圭佑修士課程学生(研究当時)および、浅野卓准教授らの研究グループは2021年8月、熱輻射光源と太陽電池を一体化した熱光発電デバイスを開発したと発表した。試作したデバイスを用い、高温物体から生じる熱輻射で、黒体限界を超える密度の光電流を生成することに成功した。

物質を高温に加熱すると熱輻射が生じる。この熱輻射と太陽電池を組み合わせた「熱光発電」は、エネルギーを有効利用する発電方式の1つとして期待されている。ただ、熱光発電にはいくつかの課題もあった。

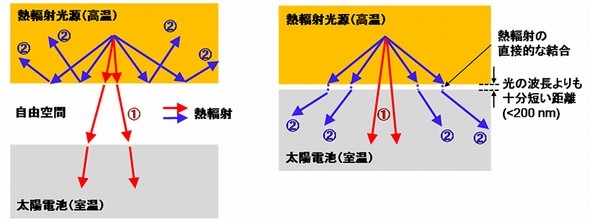

その1つが「黒体限界」である。熱輻射光源の内部で発生した熱輻射のうち、自由空間に取り出すことができるのはごく一部に限られるという。この結果、太陽電池で生成される電力密度は、熱輻射パワーを全て取り出す場合に比べ、1桁以上も小さくなる。

そこで研究グループは、黒体限界を超える密度の光電流を生成するための研究に取り組んだ。新たに開発した発電システムは、1100K以上という高温の熱輻射体と室温に保った太陽電池を、透明(高屈折率)基板を介して極めて短い距離まで近づける構造とした。

これによって、高温物体内部で発生した高密度な熱輻射を自由空間に取り出さず、太陽電池に直接取り込むことが可能になった。自由空間における黒体限界の制約を受けないため、太陽電池で生成される光電流密度は、従来方式に比べ大幅に増えることが分かった。

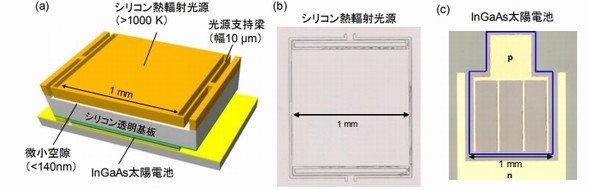

試作した発電デバイスは、シリコン熱輻射光源とシリコン透明基板が140nm未満の隙間を隔てて一体化されている。透明基板の裏側には、InGaAs太陽電池を設けた。これにより、透明基板側に引き出された熱輻射がそのまま太陽電池まで伝搬し、従来の限界を超える電流密度を生成することが可能になった。なお、光源部のみを1000K以上の高温に加熱できるよう、光源は幅10μmという細長い梁(はり)で支持し、熱が逃げるのをできる限り防いだ。

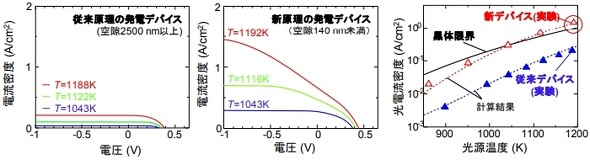

開発した新しい発電デバイスと従来方式の発電デバイスを試作し、光源をほぼ同じ温度に加熱した時に得られる太陽電池の電流電圧特性を測定した。これにより、新しい発電デバイスは従来方式の発電デバイスと比べ、同じ温度で5〜10倍の光電流密度が得られることを確認した。

さらに、光源の加熱温度を変化させながら、それぞれの電流密度を調べた。このデータから、新しい発電デバイスでは光源温度が1100K以上の場合、黒体限界を超える光電流密度(黒体限界の1.5倍)が得られていることが分かった。

なお、試作したデバイスは、その構造や光源の動作温度まで最適化していないという。数値計算結果によれば、これらを最適化することにより、35%以上のエネルギー変換効率を実現できる可能性があることも明らかになった。

関連記事

京都大学ら、大幅に小型化したLiDARを開発

京都大学ら、大幅に小型化したLiDARを開発

京都大学の研究グループは、フォトニック結晶レーザー(PCSEL)を搭載した小型の光測距システム(LiDAR)を、北陽電機と共同で開発した。光源部と受光部を一体化することで、体積を従来比3分の1とした。 ペロブスカイト半導体中の「電子の重さ」を測定

ペロブスカイト半導体中の「電子の重さ」を測定

千葉大学と北海道大学、京都大学の研究チームは、次世代太陽電池や発光デバイスの材料となる、ハロゲン化鉛ペロブスカイト中の「電子の重さ」を測定し、電子が周囲の格子に及ぼす影響を評価することに成功した。 ペロブスカイトナノ粒子、近赤外光で大きく変調

ペロブスカイトナノ粒子、近赤外光で大きく変調

京都大学は、室温環境でハライドペロブスカイト半導体CsPbBr3ナノ粒子にレーザー光パルスを照射すると、照射している間は可視光領域の光が高速に変調され、近赤外領域のレーザー光では変調が特に大きくなる現象を発見した。 京都大学、フーリエ変換型赤外量子分光法を実証

京都大学、フーリエ変換型赤外量子分光法を実証

京都大学は、量子もつれ光の干渉を用い、可視光のみの検出で赤外分光を行う新たな方法「フーリエ変換型赤外量子分光法」を提案し、その有用性を実証した。分光装置を用いない方式のため、小型化で高感度の分析装置を実現できる。 原子膜半導体中のスピン情報を高効率で取り出し

原子膜半導体中のスピン情報を高効率で取り出し

京都大学は東京都立大学と共同で、原子膜半導体である「二硫化モリブデン」の中にあるスピン情報を効率よく取り出すことに成功した。 SiC-MOSFETの電子移動度が倍増、20年ぶりに大幅向上

SiC-MOSFETの電子移動度が倍増、20年ぶりに大幅向上

京都大学が、SiCパワー半導体の研究で再び快挙を成し遂げた。京都大学 工学研究科 電子工学専攻の木本恒暢教授と同博士課程学生の立木馨大氏らの研究グループは2020年9月8日、新たな手法による酸化膜形成により、SiCと酸化膜(SiO2)の界面に発生する欠陥密度を低減し、試作したn型SiC-MOSFETにおいて従来比2倍の性能を実現したと発表した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

左図は従来の発電方式、右図は黒体限界を超える発電方式の模式図 出典:京都大学

左図は従来の発電方式、右図は黒体限界を超える発電方式の模式図 出典:京都大学 左図は開発した熱輻射光源/太陽電池一体型熱光発電デバイスの模式図、中図はシリコン熱輻射光源の顕微鏡写真、右図はInGaAs太陽電池の顕微鏡写真 出典:京都大学

左図は開発した熱輻射光源/太陽電池一体型熱光発電デバイスの模式図、中図はシリコン熱輻射光源の顕微鏡写真、右図はInGaAs太陽電池の顕微鏡写真 出典:京都大学