東京大ら、高温で高配向有機半導体ナノ薄膜を製造:イオン液体でプロセス温度を拡張

東京大学と物質・材料研究機構および、協和界面科学の共同研究グループは、200℃近い高温ウェットプロセスで、配向性の高い有機半導体ナノ薄膜を製造することに成功した。

200℃近くまで耐えられる高温LB装置も開発

東京大学大学院新領域創成科学研究科、同連携研究機構マテリアルイノベーション研究センター、同物性研究所、産業技術総合研究所、物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(WPI-MANA)および、協和界面科学の共同研究グループは2021年12月、200℃近い高温ウェットプロセスで、配向性の高い有機半導体ナノ薄膜を製造することに成功したと発表した。

高品質のナノ薄膜を製造する手法の1つとして、Langmuir-Blodgett(LB)法が広く利用されている。機能性分子を水面に展開することでナノメートル級の薄膜を形成し、それを基板に写し取り、固体状態の機能性薄膜を得る方法である。ところが、機能性分子を展開する液体は「水」に限定されており、LB法が適用可能な温度は室温付近に限られていた。

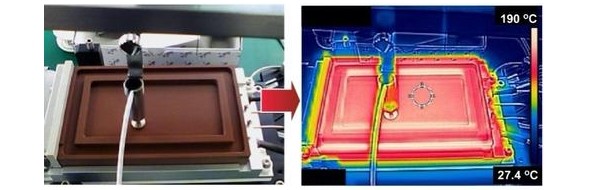

研究グループは今回、「イオン液体」に着目し、高温でも対応できるLBプロセスを開発した。イオン液体は、有機系の陽イオンと陰イオンによって構成された塩である。「高温でも液体の状態を保ち、蒸気圧はほぼゼロ」という特長がある。イオン液体上に機能性分子を展開し薄膜にすることで、これまでは対応できなかった高温LBプロセスを可能にした。また、協和界面科学と共同で、200℃付近の超高温まで耐えられる汎用的な高温LB装置の開発にも成功した。

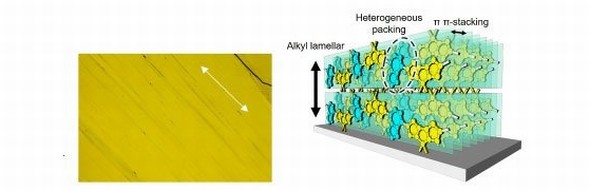

開発した装置と超高温LB法を用いて、200℃近くの高温プロセスで有機半導体分子の成膜を行った。この結果、1cm2以上の広い面積に均質なナノ薄膜を形成、高い結晶性を得ることができたという。

関連記事

理研、室温で単一スキルミオンの電流駆動に成功

理研、室温で単一スキルミオンの電流駆動に成功

理化学研究所(理研)の研究グループは、室温環境においてキラル磁性体中の単一スキルミオンを電流で駆動させることに成功、その動的振る舞いを観察した。 理研ら、面直スピンを用いて有効磁場を発現

理研ら、面直スピンを用いて有効磁場を発現

理化学研究所(理研)や東京大学らによる国際共同研究グループは、トポロジカル反強磁性体である「Mn3Sn」単結晶薄体の表面に蓄積する面直スピン(面直スピン蓄積)を用いて、有効磁場(FLトルク)を発現させることに成功した。 東大、万能動作の光量子プロセッサを開発

東大、万能動作の光量子プロセッサを開発

東京大学は、独自の光量子プロセッサを開発した。このプロセッサは、回路構成を変更しなくても、大規模な計算を最小規模の光回路で実行できることから、「究極の大規模光量子コンピュータ」の心臓部になるという。 急峻なスイッチング特性のポリマー半導体TFT開発

急峻なスイッチング特性のポリマー半導体TFT開発

東京大学は、ポリマー半導体を用いた薄膜トランジスタ(TFT)において、大きく特性を改善させる要因を解明し、この成果を基に実用的な塗布型TFTの開発に成功した。 有機半導体で「絶縁体−金属転移」を実験的に観測

有機半導体で「絶縁体−金属転移」を実験的に観測

東京大学や産業技術総合研究所(産総研)、物質・材料研究機構による共同研究グループは、有機半導体における「絶縁体−金属転移」を実験的に観測することに初めて成功した。 東京大ら、核スピンを利用した熱発電を初めて実証

東京大ら、核スピンを利用した熱発電を初めて実証

東京大学の吉川貴史助教らによる研究グループは、「核スピン」を利用した新たな熱発電を初めて実証した。電子に基づくこれまでの熱電変換は、室温以上の高温域に限られていた。核スピンを利用することで、絶対零度付近の極低温域まで熱電変換が可能になるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

新たに開発したLB装置 出所:東京大学

新たに開発したLB装置 出所:東京大学 開発したLB装置を用いて製造した高分子薄膜の顕微鏡像(撮影範囲は約1.5×1.0mm)と、高分子のミクロな結晶性の様子 出所:東京大学

開発したLB装置を用いて製造した高分子薄膜の顕微鏡像(撮影範囲は約1.5×1.0mm)と、高分子のミクロな結晶性の様子 出所:東京大学