Intel「i4004」誕生から50年、第12世代「Core」チップを分析する:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(58)(2/3 ページ)

PC向けでも高性能コア/省電力コアが登場

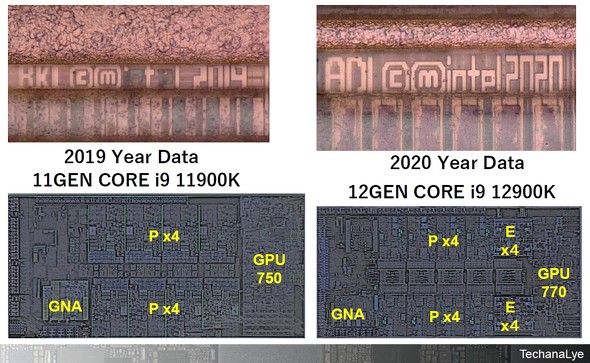

図2は、第11世代および第12世代のCoreプロセッサの年号情報、配線層剥離(ただし画質は落としてある)の様子である。左が第11世代の11900K、右が12世代の12900K。第11世代は、Intelの14nmプロセスで製造されたもので、シリコン上の年号は2019年となっている。搭載されるCPU数は8コア。パフォーマンスの高いコア(パフォーマンスコア)のみで構成されている。

右の第12世代は、「Intel 7」と命名された10nmプロセスが適用されている。14nmから10nmに微細化することで集積密度が上がっているので、より多くの回路を1チップに搭載できるようになっている。第11世代では8コアであったCPUコアが、倍の16コアになっている。パフォーマンスコアを増やすのではなく、電力性能に優れた「Efficient Core(E-Core)」と呼ばれる面積の小さいものを8コア追加する構造となっている。

これは、Armの「big.LITTLE」に代表されるように、モバイルでは2010年代前半から用いられてきた技術だ。大きな仕事は、高性能コア(Intel製品では「Performance Core(P-Core)」と呼ばれる)に、小さな仕事は省電力に特化したコア(Intel製品ではE-Core)に行わせることでトータルの電力を減らす。

現在のモバイル向けでは3階層プロセッサが徐々に主流になりつつある。QualcommやMediaTek、Samsung Electronicsらは積極的に3階層コア構造を用いているが、PC用プロセッサでもIntelが2階層化を採用し始めたことで、今後は階層プロセッサが進むものと思われる。

ちなみにIntelは、第11世代、第12世代のCoreシリーズよりも先に階層CPUを搭載した「L16G7」というプロセッサ(第10世代のモバイル向けCoreプロセッサ[開発コード名:Lakefield])を製品化しており、いくつかの製品に採用されている(テカナリエレポート486号で報告済み)。

チップの“出来栄え”で仕様を増やす

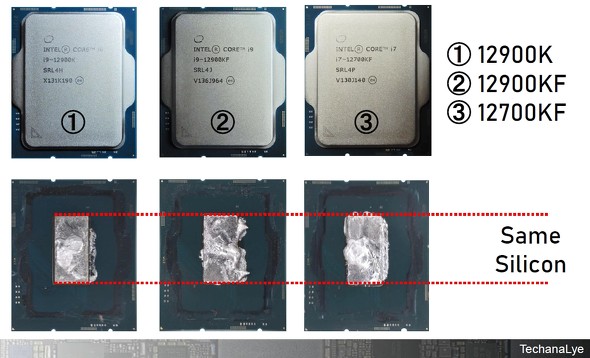

図3は、第12世代Coreシリーズ3品種のパッケージのLIDを外した様子である。これら3つは、いずれもハイエンドの製品だ。基本仕様は同じだが、CPUコア数やGPUコアの有無が異なる。全仕様を持つものが(1)の12900Kで、(2)の12900KFはGPUを持たない仕様になっている。(3)はCPUコア数がE-Coreで4個少ないものとなっている。だがシリコンは同じサイズとなっている。シリコンを共通化させることで開発コスト、パッケージコストなどを削減する大きな効果をもたらしているわけだ。

仕様に応じてシリコンを作り続けていたら、仕様の数だけモノが増えてしまう。さらに、半導体の場合、ウエハー上の欠陥や製造時の出来栄えによって不可避な差が生じる。GPUが動かないもの、CPUの1コアが動かないもの、といった具合だ。GPUは動かないがCPUはちゃんと動くものもある。こういったチップを捨ててしまうのではなく、「GPU非搭載」の仕様として、品種をリネームして再利用するわけだ。

このような選別により仕様を分け、同じシリコンを使うことは、ほぼ全てのメーカーが行っていることである。

2021年に投入されたプロセッサでいえば、最も有名な事例がAppleの「M1 Max」チップと「M1 Pro」であろう。同じシリコンで、CPU32コア+GPU搭載版もあれば、CPU24コア版もある。Intelも積極的にシリコンを共通化し、仕様を広げている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却