Intel「i4004」誕生から50年、第12世代「Core」チップを分析する:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(58)(3/3 ページ)

「チップレット」と「チップセット」

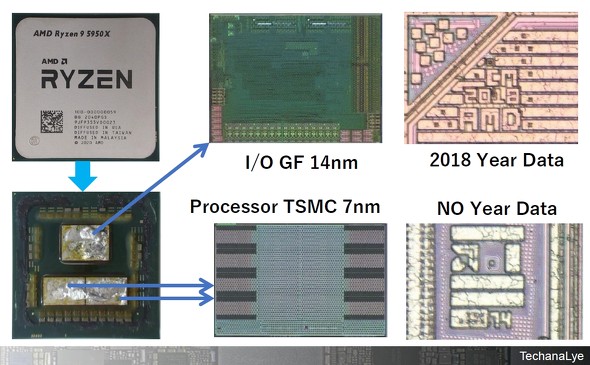

図4は、Coreシリーズのコンペチタ―となっているAMDのプロセッサ「Ryzen 9 5950X」の分解写真である。Ryzen 9 5950Xは、およそ1年前の2020年11月に発売されたもの。パッケージ内にシリコンを並べて機能を実現する、チップレットという手法を用いている。

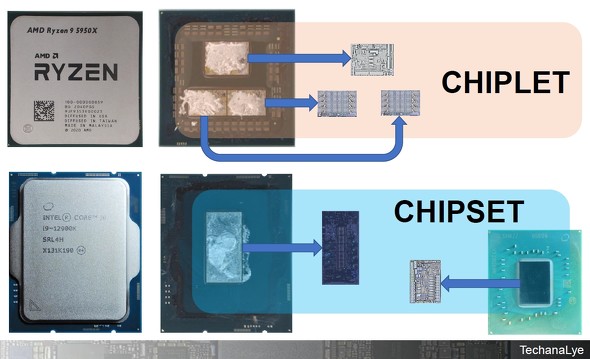

図5に、Ryzen 9 5950Xと、IntelのCore i9-12900Kの比較を示す。Ryzenのコアは、前述した通りチップレットの手法を用いている。CPUコアには、おのおの8コアが搭載されている。2個置けば16コア、4個置けば32コアとスケーラブルな展開が容易にできる構成だ。サーバ用もPC用も同じシリコンが使われ、使用する個数で製品ラインアップを作っている。

CPUは演算に特化しているので外部とのインタフェース用のIOチップというものが別途用意され、CPU間やCPUとのインタフェースはファブリックと呼ばれるバスで接続されている。シリコン種は少なく、組み合わせによってさまざまな仕様を作り上げることができるという利点がある。

一方Intelは、プロセッサ用のシリコンを選別によって仕様分けし、バリエーションを増やしている。Intelの場合は、別パッケージにサウスブリッジと呼ばれる外部とのインタフェースチップを用意する。メインのプロセッサとサウスブリッジを組み合わせる、チップセットと呼ばれる方式でシステムを完成させている。

サウスブリッジには、USBやPCIe(PCI Express)などの多くの端子とともに、オーディオ機能なども搭載されている。チップレット、チップセットという異なる方式でAMDとIntelは提案を行っているが、いずれも一長一短がある。チップレットは1パッケージで済むが、拡張性には限界がある。一方チップセットでは、サウスブリッジを変えれば拡張性は上がっていく。

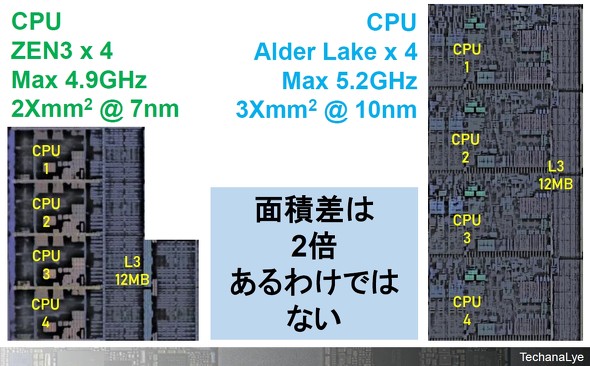

図6は、Ryzen 9 5950XのCPUコアと、Core i9のCPUコアをそれぞれ4コア分(L3を3MB分とした)切り出して比較した結果である(画質は落としてある)。製造されるプロセスも異なれば、アーキテクチャも異なるので、単純に比較することはできない。

10nmに比べて7nmは、単純計算では半分の面積になる(10×10:7×7)。だが、実際のシリコン同士の比較では、面積差はさほど大きいわけではない。図6は面積比ではないので、詳細はぜひお問い合わせいただきたい。

「i4004」誕生から50年

2021年は半導体にとって、半導体不足や巨額の投資戦略など、話題に事欠かない、記録的な1年であった。一方で世界初のマイクロプロセッサであるIntelの「i4004」が誕生して50年目という節目でもあった。

この50年の間に、プロセスもアーキテクチャも大きく進化し続けた。Apple M1 Maxとi4004を比較すると(詳細はテカナリエレポート550号)、1シリコンに搭載されるトランジスタ数は約2500万倍、集積密度は86万倍にもなっている。

4ビットCPUのi4004は10μmプロセスで製造された。1971年のことである。それから14年後の1985年、Intelは「Intel 80386」を1桁小さい1.5μmプロセスで製造し、32ビット化を行った。さらに14年後となる1999年には、商用では失敗したもののサーバ用の「Itanium」(開発コードネームはMerced)で64ビット化し、さらに1桁小さい180nmプロセスを適用している。13年後の2012年には、さらに1桁小さい14nmプロセスで「Core M」の製造を開始した。過去50年の間、製造プロセスノードが1桁下げるサイクルは、約14年だったわけだ。およそ“えとひと回り”と言い換えてもいいかもしれない。

現在も、Intelも含めてさまざまなメーカーや研究機関がさらなる微細化に取り組んでいて、それらの開発では実現の目標年が2030年前後となっている。14nmの登場からカウントすると、1.Xnmの実現が2030年近くになるというのは、“14年サイクル”と一致している。いずれにしても、2020年代のうちに、1nmプロセスの姿は、可否も含めて見えてくるだろう。このサイクルがこの先も続くのか、ぜひこの目で確かめたいものである。

関連記事

全機種に“最適化した設計”、「iPhone 13」分解に見るAppleの開発力

全機種に“最適化した設計”、「iPhone 13」分解に見るAppleの開発力

2021年9月24日、Appleから最新スマートフォン「iPhone 13」シリーズが発売された。4機種を分解すると、Appleの開発力が見えてくる。 RISC-VベースのCPUが続々、シリコン市場参入の障壁を下げる

RISC-VベースのCPUが続々、シリコン市場参入の障壁を下げる

2021年になってRISC-VベースのCPUを搭載した評価ボードや実製品が多数出回るようになってきた。RISC-VはIntelのX86、Armコアに続く“第3のCPU”として、既に多くの企業が参画している。シリコン開発、IP化の整備と販売、評価キットのサポートなどさまざまなレイヤーでがRISC-V関連のビジネスが拡大しつつある。 根深い半導体・部品不足の問題

根深い半導体・部品不足の問題

単なる「数の不足」という問題ではなくなっています。 初代ファミコンとクラシックミニのチップ解剖で見えた“半導体の1/3世紀”

初代ファミコンとクラシックミニのチップ解剖で見えた“半導体の1/3世紀”

家庭用テレビゲーム機「任天堂ファミリーコンピュータ」の発売からおおよそ“1/3世紀”を経た2016年11月にその復刻版といえる「ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ」が発売された。今回は、この2つの“ファミコン”をチップまで分解して、1/3世紀という時を経て、半導体はどう変わったのかを見ていく。 1000円の製品とは“別世界”、ソニーの高級ワイヤレスイヤフォンを分解

1000円の製品とは“別世界”、ソニーの高級ワイヤレスイヤフォンを分解

ソニーが2021年6月に発売したばかりの高級ワイヤレスヘッドフォン「WF-1000XM4」を分解する。そこには、さまざまなショップで販売されている1000円前後のワイヤレスイヤフォンとは、全く違う世界が広がっていた――。 「iMac」の分解に見る、Appleの“半導体スケーラブル戦略”

「iMac」の分解に見る、Appleの“半導体スケーラブル戦略”

Appleの新製品群「AirTag」や「iMac」、新旧世代の「iPad Pro」などのチップを分析すると、Appleが、自社開発の半導体をうまく“横展開”していることが見えてくる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- TSMCが2nmプロセス量産を開始、台湾2工場で

- DRAM契約価格さらに55〜60%上昇へ 2026年1〜3月

- ソニー・ホンダモビリティが次世代「AFEELA」を初公開、28年以降に米国投入へ

- 酸化ガリウムデバイス向け4インチウエハー量産へ

- MicronがPSMCの工場買収を画策? 中国CXMT躍進……メモリ業界の最新動向

- TSMC熊本工場は台湾に並ぶ歩留まり 地下水保全も重視

- 50年前の「初代ダイシングソー」実物と最新製品を展示、ディスコ

- Intel、初の18Aプロセス採用「Core Ultraシリーズ3」を正式発表

- 世界半導体市場、2029年に1兆米ドル規模へ 製造装置も成長継続

- SiCウエハー世界市場は2035年に5724億円規模へ 中国メーカーが攻勢