NIMSら、微細化熱電素子で出力電圧0.5V超を達成:IoT機器の駆動電源に対応可能

物質・材料研究機構と産業技術総合研究所および、筑波大学の研究グループは、多数の微小なπ接合からなる熱電素子を試作し、0.5V以上の出力電圧を実現したと発表した。この熱電素子がIoT機器の駆動電源として対応できることを示した。

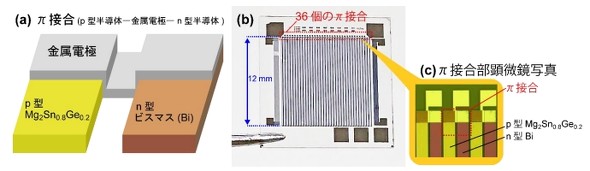

微細加工技術を用い、12mm角内に36個のπ結合を形成

物質・材料研究機構(NIMS)と産業技術総合研究所(産総研)および、筑波大学の研究グループは2022年6月、多数の微小なπ接合からなる熱電素子を試作し、0.5V以上の出力電圧を実現したと発表した。この熱電素子がIoT(モノのインターネット)機器の駆動電源として対応できることを示した。

熱電変換素子/モジュールは、IoT機器の電源やセンサーなどへの応用が期待されている。しかし、これまではバルク材料を用いるのが一般的であり、熱電素子としての微小化や集積化が課題となっていた。また、小型/微小にすることで、出力電圧が低下するという問題もあったという。

研究グループは今回、微小化による出力電圧の低下を抑えるため、高い熱起電力と低い電気抵抗を示すMg2Sn0.8Ge0.2の薄膜試料を作製し、これをp型層材料として採用した。n型層には室温で薄膜形成が可能なビスマス(Bi)を用いて、密度の高い平面π型熱電素子を作製した。p型層とn型層を接続する電極は、Cr/Ni/Ptの三層構造とした。

試作した熱電素子は、半導体微細加工技術を用い、12mm角の領域内に36個のπ接合を形成した。p型層とn型層の幅はそれぞれ150μm、p型層とn型層間のギャップは20μmである。試作した熱電素子の出力電圧は0.5V以上、最大出力0.6μWを達成した。p型層とn型層の断面積より算出される最大出力密度は21mW/cm2で、市販バルクモジュールに比べ、100分の1から10分の1程度だという。

関連記事

NIMSら、多孔性で極薄の炭素ナノシートを合成

NIMSら、多孔性で極薄の炭素ナノシートを合成

物質・材料研究機構(NIMS)と早稲田大学らによる国際共同研究チームは、有機金属構造体(MOF)と呼ばれる物質を新たな手法で剥がし、その後に炭素化することで「多孔性炭素ナノシート」を合成することに成功した。燃料電池や二次電池への応用が期待できるという。 耐酸化性向上、銅・ニッケル系コアシェル型インク

耐酸化性向上、銅・ニッケル系コアシェル型インク

物質・材料研究機構(NIMS)は、プリンテッドエレクトロニクス向けに、耐酸化性を大幅に向上させた「銅・ニッケル系コアシェル型インク」を開発した。銅・ニッケル印刷配線の抵抗率は最大19μΩcmである。 チャネル長が2.8nmのCNTトランジスタを開発

チャネル長が2.8nmのCNTトランジスタを開発

物質・材料研究機構(NIMS)を中心とした国際共同研究チームは、チャネル長がわずか2.8nmのカーボンナノチューブ(CNT)トランジスタを開発し、室温で量子輸送が可能であることを実証した。 NIMSら、500Wh/kg級のリチウム空気電池を開発

NIMSら、500Wh/kg級のリチウム空気電池を開発

物質・材料研究機構(NIMS)は、重量エネルギー密度が500Wh/kg級のリチウム空気電池をソフトバンクと共同開発し、室温での充放電反応を実現した。開発したリチウム空気電池は、「エネルギー密度」と「サイクル数」が世界最高レベルだという。 産総研、次世代コンピューティング基盤戦略を策定

産総研、次世代コンピューティング基盤戦略を策定

産業技術総合研究所(産総研)エレクトロニクス・製造領域およびTIA推進センターは、次世代コンピューティングのハードウェア開発において、日本が取り組むべき戦略を策定し、その概要を公開した。 ペロブスカイト太陽電池の有機ホール輸送材料開発

ペロブスカイト太陽電池の有機ホール輸送材料開発

産業技術総合研究所(産総研)は、ペロブスカイト太陽電池向けに、添加剤を使わず高い光電変換効率を実現できる、新たな有機ホール輸送材料を、日本精化と共同で開発した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか