早すぎたスマートフォン「IBM Simon」の詳細(1994年):福田昭のストレージ通信(234) フラッシュメモリと不揮発性メモリの歴史年表(15)(2/2 ページ)

電話用画面とコンピュータ用画面を切り替えて使う

「Simon」の仕様を眺めていこう。既に述べたように、移動体通信(携帯電話)の通信方式はアナログ方式、具体的にはAMPS(Advanced Mobile Phone System)である。AMPSは主に北米で使われた方式であり、日本では利用されなかった。

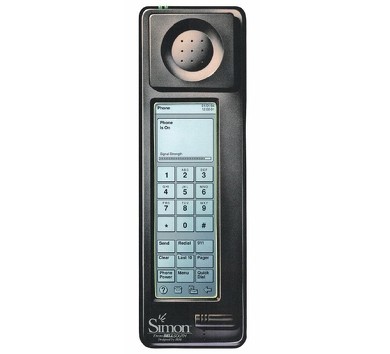

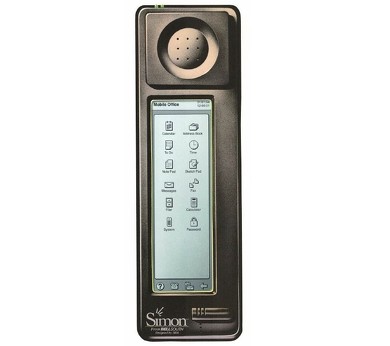

操作はほぼ全て、タッチパネル液晶ディスプレイによるグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を通じて行う。液晶ディスプレイの初期画面(screen)は2つあり、目的に応じて2つのスクリーンをユーザーが切り替える。1つは携帯電話を使うときの画面(Phone screen)、もう1つはハンドヘルドPC(PDA)を使うときの画面(Mobile Office screen)である。

IBMが開発した世界初のスマートフォン「Simon」の概要。「Simon」の開発チームを率いたFrank Canovaの個人サイト「Simon history」やBellSouthが作製したユーザーマニュアルなどの公表資料をまとめたもの[クリックで拡大]

IBMが開発した世界初のスマートフォン「Simon」の概要。「Simon」の開発チームを率いたFrank Canovaの個人サイト「Simon history」やBellSouthが作製したユーザーマニュアルなどの公表資料をまとめたもの[クリックで拡大] 「Simon」の携帯電話用画面(Phone screen)。画面の右上隅が時刻と日付、上部に状態表示ウィンドウ、中央にダイヤルボタン、下部に緊急ボタン(911)や再架電(リダイヤル)ボタン、ポケットベル(Pager)への移動ボタンなどを配置した。最下端には携帯電話用画面とハンドヘルドPC(PDA)用画面に飛ぶアイコンが見える[クリックで拡大] 出所:BellSouthが作成した「IBM Simon Personal Communicator」の製品カタログ

「Simon」の携帯電話用画面(Phone screen)。画面の右上隅が時刻と日付、上部に状態表示ウィンドウ、中央にダイヤルボタン、下部に緊急ボタン(911)や再架電(リダイヤル)ボタン、ポケットベル(Pager)への移動ボタンなどを配置した。最下端には携帯電話用画面とハンドヘルドPC(PDA)用画面に飛ぶアイコンが見える[クリックで拡大] 出所:BellSouthが作成した「IBM Simon Personal Communicator」の製品カタログ 「Simon」のハンドヘルドPC(PDA)用画面(Mobile Office screen)。画面の右上隅は携帯電話用画面と共通で、時刻と日付を表示する。画面にはアプリケーションのアイコンが並ぶ。カレンダー(予定表機能付き)、住所録(アドレス帳)、世界時計、備忘録(To Doリスト)、ファクシミリ、電卓などのアイコンが見える[クリックで拡大] 出所:BellSouthが作成した「IBM Simon Personal Communicator」の製品カタログ

「Simon」のハンドヘルドPC(PDA)用画面(Mobile Office screen)。画面の右上隅は携帯電話用画面と共通で、時刻と日付を表示する。画面にはアプリケーションのアイコンが並ぶ。カレンダー(予定表機能付き)、住所録(アドレス帳)、世界時計、備忘録(To Doリスト)、ファクシミリ、電卓などのアイコンが見える[クリックで拡大] 出所:BellSouthが作成した「IBM Simon Personal Communicator」の製品カタログNECのV30 CPUコアを搭載したシステムLSIが全体を制御

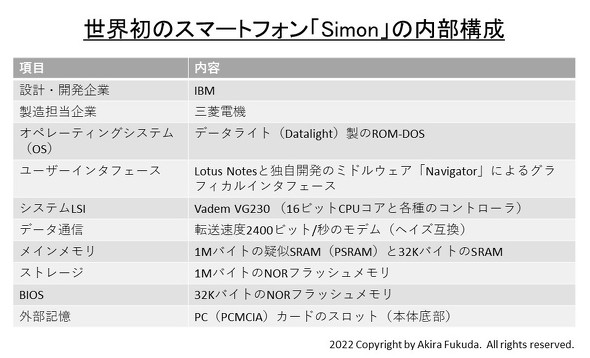

次は「Simon」の内部構成である。当時のモバイル向け要素技術を俯瞰できる、貴重な事例だ。オペレーティングシステム(OS)はデータライト製のROM-DOS、システムLSIはバデム(Vadem)が設計した「Vadem VG230」、データ通信はモデム(ヘイズ準拠、データ転送速度2400ビット/秒)、メインメモリは1Mバイトの疑似SRAM(PSRAM)と32KバイトのSRAM、ストレージは1MバイトのNORフラッシュメモリである。ワンチップのシステムLSIが全体を制御していること、フラッシュストレージを内蔵していることが興味深い。

また、PC(PCMCIA)カードスロットを本体の底部に設けることで、外部記憶の増設だけでなく、将来の機能拡張に対応した。先見の明がうかがえる。ただし残念なのは、携帯電話システムがデジタル方式に変更され、アナログ方式のサービスが休止されると「Simon」は無用になってしまうことだ。携帯電話端末のユーザーにとって共通の問題(ハードウェアの買い換えを強制されること)が、既に露呈しつつある。

「Simon」が採用したシステムLSI「Vadem VG230」の概要。バデム(Vadem)が1992年11月に発行したVG230のデータマニュアルからまとめた。なお製造担当企業はデータマニュアルに記述がなく、筆者の推定である[クリックで拡大]

「Simon」が採用したシステムLSI「Vadem VG230」の概要。バデム(Vadem)が1992年11月に発行したVG230のデータマニュアルからまとめた。なお製造担当企業はデータマニュアルに記述がなく、筆者の推定である[クリックで拡大]⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

世界初のICレコーダーを襲った悲劇(1994年)

世界初のICレコーダーを襲った悲劇(1994年)

1994年の出来事をご紹介する。フラッシュメモリを内蔵する携帯型デジタル音声レコーダーが発表された年だが、この音声レコーダーには意外なエピソードがあった。【訂正あり】 画像記憶用小型フラッシュメモリカードの戦国時代が始まる(1995年〜1996年)

画像記憶用小型フラッシュメモリカードの戦国時代が始まる(1995年〜1996年)

今回は、画像記憶用小型カードが相次いで開発された、1995〜1996年を扱う。 マスクROMの始まり(1950年代〜1960年代)

マスクROMの始まり(1950年代〜1960年代)

今回は、これまでほとんど知られていなかった、マスクROMのルーツが判明したので、その内容をお届けする。 EPROMの進化とEEPROMの誕生(1970年代)

EPROMの進化とEEPROMの誕生(1970年代)

フラッシュメモリに関する世界最大のイベント「フラッシュメモリサミット」で公開されるフラッシュメモリと不揮発性メモリの歴史年表。この歴史年表を過去から順に紹介していく。今回は、1970年代を解説する。 ワイヤレス電力伝送の将来展望

ワイヤレス電力伝送の将来展望

今回は、本シリーズの完結回として「8. 将来への展望」の講演部分を紹介する。 HDD大手Western Digitalの業績、ニアライン販売額が前年同期比で40%近く増加

HDD大手Western Digitalの業績、ニアライン販売額が前年同期比で40%近く増加

米Western Digitalの2022会計年度第3四半期(2022年1月〜3月期)の業績を紹介する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却