名古屋大ら、三元金属炭化物の微細加工に成功:原子層エッチング技術を実用化

名古屋大学は、日立製作所や日立ハイテクとの共同研究により、蒸気プラズマによる三元金属炭化物(TiAlC)のドライエッチングに成功した。

独自のフローティングワイヤプラズマ技術を活用

名古屋大学低温プラズマ科学研究センターのティ・トゥイ・ガー グエン特任助教や堀勝教授、石川健治教授らによる研究グループは2022年12月、日立製作所や日立ハイテクとの共同研究により、蒸気プラズマによる三元金属炭化物(TiAlC)のドライエッチングに成功したと発表した。

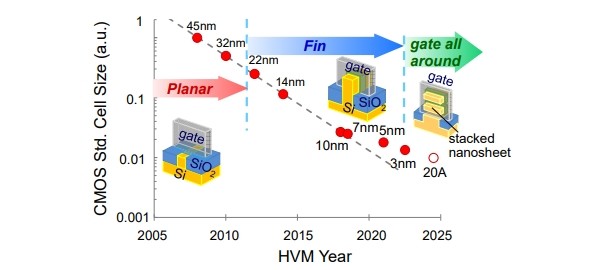

スマートフォンなどに搭載される先端LSIでは、10億個以上の電界効果トランジスタ(FET)が集積されている。FETの構造もfin型からGAA(Gate All Around)型への移行が検討され、ゲート電極材料としてTi(チタン)やAl(アルミニウム)の窒化物が用いられるようになったという。

こうした中で研究グループは、2022年に一元金属窒化物(TiNなど)の原子層エッチング(ALE)に成功した。さらに、TiとAlの多元金属炭化物に対する微細加工技術の開発などにも取り組んできた。原子レベルで加工するには、ドライエッチング法が必須となるが、複雑な組成比の被加工物だと、高選択的に揮発除去することが極めて難しかったという。

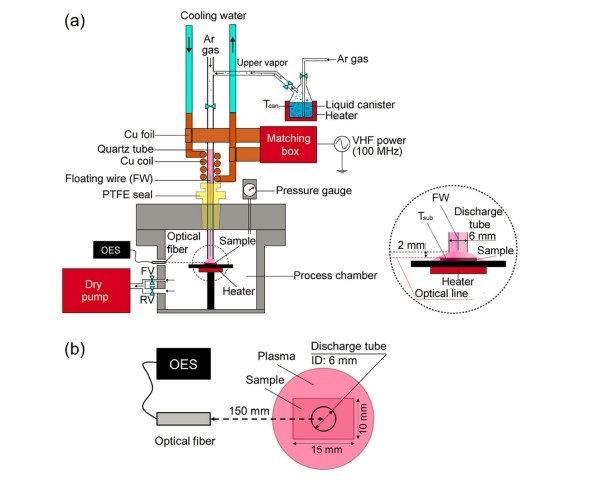

そこで今回、圧力が高い状態でも高密度プラズマ(1015cm3)を生成できる独自開発の「フローティングワイヤプラズマ技術」を用い、アンモニア水蒸気のプラズマ生成を高い効率で実現することに成功した。これにより、アンモニア水蒸気から生成される、主要なラジカル成分[OH(ヒドロキシルラジカル)とNH(イミノラジカル)]を高密度に、反応表面へ供給することが可能となった。

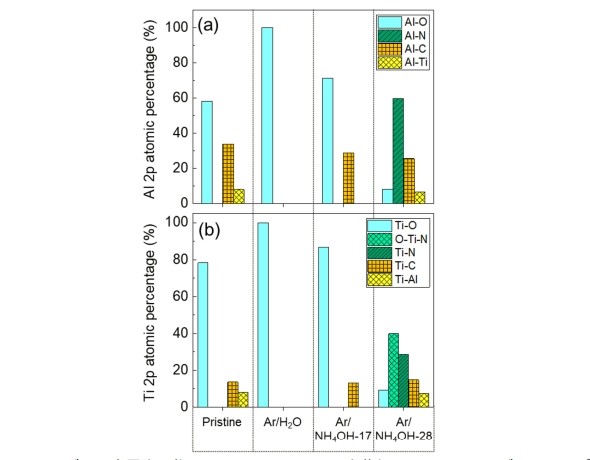

被エッチング三元金属炭化物のアンモニア水蒸気のフローティングワイヤプラズマ処理前後の表面状態分析結果。左から未処理(Pristine)、水蒸気プラズマ(Ar/H2O)、17%アンモニア水プラズマ(Ar/NH4OH-17)、28%アンモニア水プラズマ(Ar/NH4OH-28)処理後 出所:名古屋大学他

被エッチング三元金属炭化物のアンモニア水蒸気のフローティングワイヤプラズマ処理前後の表面状態分析結果。左から未処理(Pristine)、水蒸気プラズマ(Ar/H2O)、17%アンモニア水プラズマ(Ar/NH4OH-17)、28%アンモニア水プラズマ(Ar/NH4OH-28)処理後 出所:名古屋大学他さらに、高密度のラジカルを供給することによって、TiAlC表面には薬液処理と似た反応が生じ、数nmレベルの変質層が形成される。炭素除去に応じてTiとAlの酸窒化物の構成比を調節すれば、揮発性を制御できることが分かったという。

関連記事

BaNiS2で、電子ネマティック状態の存在を発見

BaNiS2で、電子ネマティック状態の存在を発見

理化学研究所(理研)や名古屋大学などの研究者らによる国際共同研究グループは、バリウムとニッケルの硫化物である「BaNiS2」が、質量を持たないディラック電子と、液晶のように振る舞う電子が共存している物質であることを発見した。 名古屋大ら、高品質のSiGe半導体を印刷で実現

名古屋大ら、高品質のSiGe半導体を印刷で実現

名古屋大学らによる研究グループは、特殊なペーストをシリコン(Si)単結晶基板に印刷し、非真空下で数分程度の熱処理を行うことにより、高品質なシリコンゲルマニウム(SiGe)半導体を実現することに成功した。 パナソニックら、超軽量電磁波遮蔽材料を共同研究

パナソニックら、超軽量電磁波遮蔽材料を共同研究

パナソニック インダストリーと名古屋大学、山形大学、秋田大学は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共同で「超軽量電磁波遮蔽(しゃへい)材料」の研究を始めた。開発する材料は、アルミニウムと同等の電磁波遮蔽性能を有しながら、270分の1という軽さである。2024年の実用化を目指す。 エネルギーインターネットの新たな制御技術を開発

エネルギーインターネットの新たな制御技術を開発

名古屋大学は、電力パケット型エネルギーインターネットに向けて、「最大静止制御」技術を開発した。必要なときに必要なだけ電力パケットを調達して制御する方法である。アクチュエーターが複数個ある場合でも、電力平滑化のためのデバイスを新たに追加する必要がないという。 半導体ウエハー内部の転位とひずみの分布を可視化

半導体ウエハー内部の転位とひずみの分布を可視化

名古屋大学未来材料・システム研究所の原田俊太准教授は2022年6月、Mipoxと共同で半導体ウエハー内部の結晶欠陥(転位)とひずみの分布を可視化することに成功した。Mipoxはこれらの技術を自社のSiC結晶転位高感度可視化装置「XS-1 Sirius」に実装し、この効果を確認した。 名古屋大、GaN基板レーザースライス技術を開発

名古屋大、GaN基板レーザースライス技術を開発

名古屋大学は、GaN(窒化ガリウム)基板の切り出しを「少ないロス」で「短時間に行う」ことができるレーザースライス技術を、浜松ホトニクスと共同で開発した。GaNデバイスのコスト削減につながる技術として注目される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

FET構造の技術トレンド 出所:名古屋大学他

FET構造の技術トレンド 出所:名古屋大学他 フローティングワイヤプラズマ技術をつかった実験装置の模式図 出所:名古屋大学他

フローティングワイヤプラズマ技術をつかった実験装置の模式図 出所:名古屋大学他