味覚の定量的なセンシングとその巨大な意義:福田昭のデバイス通信(397) 2022年度版実装技術ロードマップ(21)(1/2 ページ)

「味覚」の概要を取り上げるシリーズの続き。本稿では、味覚を定量的に検出する「味覚センサー」とその意義について解説する。

味覚センサーに求められる特徴

電子情報技術産業協会(JEITA)が3年ぶりに実装技術ロードマップを更新し、「2022年度版 実装技術ロードマップ」(書籍)を2022年7月に発行した。本コラムではロードマップの策定を担当したJEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会の協力を得て、ロードマップの概要を本コラムの第377回からシリーズで紹介している。

本シリーズの前々回から、第2章「注目される市場と電子機器群」の第3節(2.3)「ヒューマンサイエンス」の第3項(2.3.3)「人間拡張」から6つ目の項目「2.3.3.6 味覚」の概要を解説している。今回はその続きとなる。なお一部、実装技術ロードマップの内容を補完する記述があるのであらかじめ了承されたい。

第2章第3節(2.3)「ヒューマンサイエンス」と第3項(2.3.3)「人間拡張」の目次。赤線の枠で囲んだ部分(「2.3.3.6 味覚」)の概要を前々回から解説している[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

第2章第3節(2.3)「ヒューマンサイエンス」と第3項(2.3.3)「人間拡張」の目次。赤線の枠で囲んだ部分(「2.3.3.6 味覚」)の概要を前々回から解説している[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)前々回は「味覚」の存在意義(体内に取り込むかどうかの判断材料の一つ)と、味は「味蕾(みらい)」と呼ぶ細胞組織で感じること、味覚には5つの基本的な味(五味)があること、味覚ではないが「味」と見なされている感覚(辛みと渋み)があることについて説明した。

前回は舌の表面構造と味蕾の構造を記述するとともに、味蕾が味を感じる仕組みを簡単に説明した。今回は味覚を定量的に検出する「味覚センサー」とその意義について解説する。

一般的なセンサーには、目的の化学物質以外には反応しないという「高い選択性」が要求される。ところが「味覚センサー」が対象とする化学物質(味物質)は数千種類と極めて多い。そして類似の味を提供する化学物質がいくつも存在する。そこで味覚センサーには、ある程度の「広い選択性」が求められる。具体的には化学構造によらず、類似した味を示す物質には類似した応答を示すセンサーが必要となる。

主観的な「味」を定量化する味覚センサー

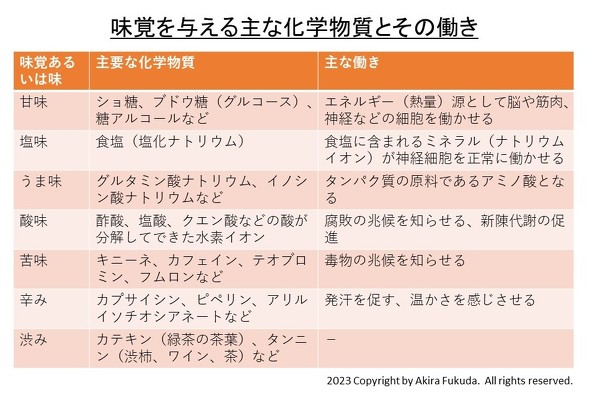

前々回でも述べたように、異なる味ごとに複数の化学物質(味物質)が存在する。甘味はショ糖やブドウ糖、糖アルコールなど、塩味は食塩(塩化ナトリウム)、うま味はグルタミン酸ナトリウムやイノシン酸ナトリウムなど、酸味は酢酸や塩酸、クエン酸などが分解して生成した水素イオン、苦味はキニーネやカフェインなど、辛みはカプサイシンやピペリンなど、渋みはカテキンやタンニンなどによって生じる。

これらの味物質を「定量的に」センシングすることは、重要な意義を備える。それは「味」が個人的な感覚であり、なおかつ同じ個人でも年齢や体調、疾患などによって「味」が変化するからだ。粗く言ってしまうと、人間が感じる味は視覚や嗅覚、聴覚、触覚などを含めた複合的な感覚であり、「主観」なのである。例えば、飲料のコーヒーは苦くて子供の多くは飲めないものの、逆に成人の多くはコーヒーを嗜好するようになる。辛みについても年齢差や個人差、さらには地域差などが大きい。

主観的な存在である味を、味覚センサーは定量的かつ客観的な情報として可視化する。このことは、飲料や加工食品、飲み薬などの開発において「味の再現性」を担保することになる。味の評価を人間が「試飲」や「試食」などで評価する手法(官能検査)だけに頼るのではなく、センシング装置によって客観的に評価することの意義は極めて大きい。人間による「官能検査」の必要性が完全なくなる訳ではないものの、味覚センサーによる定量的な裏付けの存在は嗜好品や食料品などの開発手法を根本的に変革することになる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(前編)

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(後編)

- 3nmチップ搭載の最新スマホ3機種を分解 三者三様の設計思想とは

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- Infineon、AI電源事業が驚異的成長 「売り上げ3年で10倍に」

- 半導体業界 2026年の注目技術

- ルネサス「R-Car V4H」、トヨタ新型「RAV4」に採用

- 半導体ウエハーの厚みばらつき改善、リンテックが新装置

- ローム、TSMCライセンス受けGaN一貫生産へ 27年目標

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」