共有結合性有機構造体の合成法と薄膜化手法を開発:電極上にCOF膜を直接固定化

東京工業大学は、多孔質材料である共有結合性有機構造体(COF)を電気化学的に合成するとともに、常温常圧下で電極上にCOF膜を直接固定化できる手法を開発した。

常温常圧下で発生させたEGAを触媒に、モノマーの縮合反応を行う

東京工業大学物質理工学院応用化学系の稲木信介教授と白倉智基大学院生(当時)らは2023年7月、多孔質材料である共有結合性有機構造体(COF)を電気化学的に合成するとともに、常温常圧下で電極上にCOF膜を直接固定化できる手法を開発したと発表した。

COFは、熱や化学的に安定しているため、ガスの吸着・分離材料や触媒、電極材料としての応用が期待されている。ただ、高温高圧下での合成法や酸触媒を用いる従来の方法では多くの場合、溶媒に溶けにくく、高温でも液体に状態変化しにくいバルク状粉末となる。このため、成型や加工性に課題があったという。

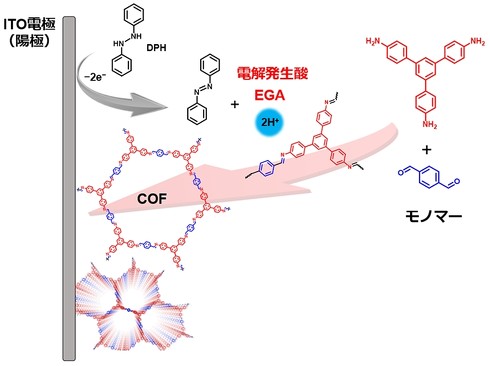

そこで研究チームは、常温常圧下で電気化学的に発生させた電解発生酸(EGA)を触媒としてモノマーの縮合反応を行い、電極近傍でCOFを合成することにした。実験では、電解質および1,2-diphenylhydrazine(DPH)を含む電解液に板状電極を浸し、常温常圧下で電位を印加した。これにより、電極近傍でDPHの酸化反応が進行し、放出されたプロトンが電解発生酸として機能することを確認した。酸の発生を時空間的に制御できることも分かった。

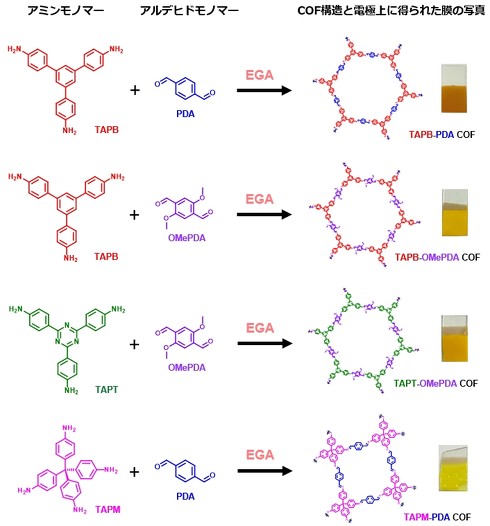

続いて、電極をCOFの原料である「アミンモノマー」と「アルデヒドモノマー」およびDPHを含む電解液に浸し、電位を印加した。そうしたところ、電解発生酸を触媒として縮合反応が進行し、モノマーの重合体であるCOF膜が電極表面に析出することを確認した。

なお、COFの膜厚は電位掃引のサイクル回数に応じて増大したという。これにより、電解発生酸の生成量を制御すれば、得られるCOF膜の厚みを制御できることが分かった。小角X線散乱測定や窒素ガス吸着測定によって、作製したCOF膜が高い結晶性と多孔質構造を有していることが明らかになった。さらに、異なるアミンモノマーとアルデヒドモノマーを組み合わせれば、三次元状のCOF材料を合成できることも確認した。

関連記事

CPU/GPUとメモリを3次元実装、東工大などが開発

CPU/GPUとメモリを3次元実装、東工大などが開発

東京工業大学は、CPU/GPUとメモリを3次元実装するハイブリッド3次元実装技術「BBCube 3D」を開発した。CPU/GPUとメモリ間で、大容量データを低電力で伝送することが可能となる。 東工大ら、高伝導率のリチウムイオン伝導体を開発

東工大ら、高伝導率のリチウムイオン伝導体を開発

東京工業大学と高エネルギー加速器研究機構、東京大学の研究グループは、伝導率が32mS cm-1という固体電解質のリチウムイオン伝導体を開発した。この材料を用い厚膜が1mmの正極を作製したところ、電極面積当たりの容量が現行の1.8倍となった。 “大学城下町“構想で「企業は大学を活用して」

“大学城下町“構想で「企業は大学を活用して」

東京工業大学の副学長で産学官連携担当を務める大嶋洋一氏が、OMDIA主催のイベントで講演を行った。半導体業界の研究開発において大学のポテンシャルが十分に活用されていないことを指摘し、大学と企業が集い技術を発展させる「大学城下町」の構想など、産学連携のさらなる可能性について語った。 300GHz帯でビームフォーミングに成功、6G見据え

300GHz帯でビームフォーミングに成功、6G見据え

NTTと東工大は、ビームフォーミングを用いた300GHz帯高速無線データ伝送に成功したと発表した。移動する受信端末に向かって超大容量データを瞬時に転送できるようになるといい、第6世代移動通信(6G)への活用が期待される。 東工大、スパコン「TSUBAME4.0」が2024年春に稼働

東工大、スパコン「TSUBAME4.0」が2024年春に稼働

東京工業大学学術国際情報センター(以下、GSIC)は、2024年春の稼働に向けて次世代スーパーコンピュータ「TSUBAME4.0」の構築を始める。国内のスパコンとしては「富岳」に次ぐ性能だという。 東工大ら、PIM型NNアクセラレーターのマクロを開発

東工大ら、PIM型NNアクセラレーターのマクロを開発

東京工業大学と工学院は、モバイルエッジデバイスに搭載可能な、PIM(プロセッシングインメモリ)型ニューラルネットワーク(NN)アクセラレーターのマクロを開発した。動作時と待機時の電力消費が極めて小さく、高い演算能力とエネルギー効率を実現できるという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす