CNTの近赤外発光、これまで以上の長波長域で発現:水素原子からフッ素原子に置換

東京学芸大学の研究グループは、分子科学研究所や東北大学、長崎大学と共同で、カーボンナノチューブ(CNT)に適切な化学修飾を行い、これまで以上の長波長域に近赤外発光を発現させることに成功した。

付加様式の制御と電子的効果の2因子が相乗的に機能

東京学芸大学の研究グループは2023年8月、分子科学研究所や東北大学、長崎大学と共同で、カーボンナノチューブ(CNT)に適切な化学修飾を行い、これまで以上の長波長域に近赤外発光を発現させることに成功したと発表した。バイオイメージングや光通信、光量子デバイスなどの近赤外光源としての活用が期待されるとする。

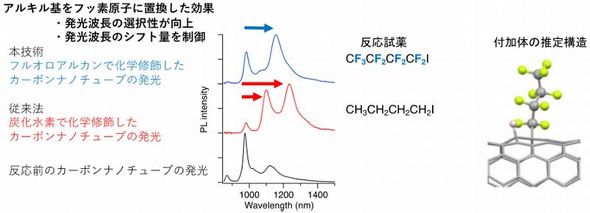

研究グループは今回、CNTのフルオロアルキル化反応を行った。アルキル基の水素原子をフッ素原子に置き換えていくことで、近赤外発光の波長が長波長側にシフトし、生じる発光の選択性が著しく向上することが分かった。理論計算によって、水素原子からフッ素原子に置き換えると、ラジカル中間体のスピン密度が大きく変化することを確認した。

これらのことから、「フッ素原子に置き換える水素原子の位置や数によって反応性が変化する」ことや「その結果として化学修飾によって生じる発光の選択性や波長が制御できる」ことが分かった。

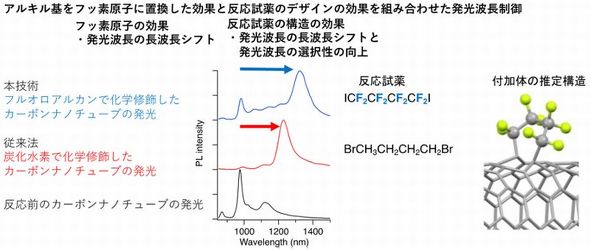

次に、分子内に反応点を2つ配した反応試薬を考案して、フルオロアルキル化反応を行い、速度論的支配による付加様式の制御を試した。この結果、これまでで最も長波長側に近赤外発光が発現した。理論計算により、フルオロアルキル化されたCNTの安定性や電子構造を評価した。「速度論支配によって付加様式が制御されたこと」と「フルオロアルキル基の電子的効果によってCNTの電子状態が局所的に大きく変化したこと」が相乗的に機能したとみている。

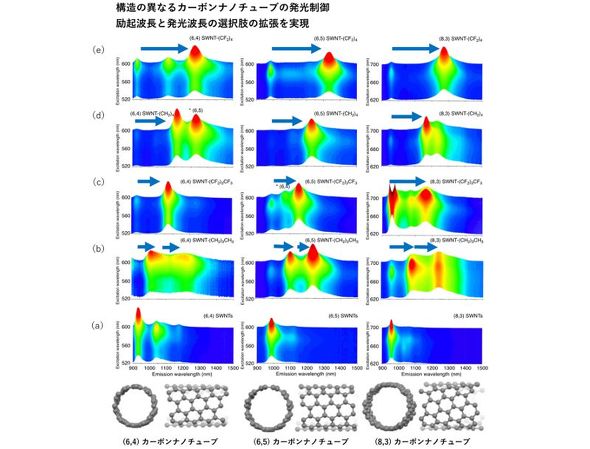

研究グループは、化学修飾によって発光波長を制御したCNTについて、アガロースゲルを用いたゲルクロマトグラフィーで分離することにも成功した。光学分割も可能で、「右」あるいは「左」に巻いた高純度のCNT付加体を得ている。開発した発光波長の制御技術を用い、CNTの構造を使い分けて化学修飾すれば、励起波長と発光波長の選択肢が広がることも実証した。

4)、(6,5)、(8,3)のカイラル指数のCNT付加体,下段より順にCNT、ブロモアルカン、ヨードフルオロアルカン、ジブロモアルカンおよび、ジヨードフルオロアルカンで化学修飾したCNTより生じる近赤外発光スペクトル。左側より順に(6,4)、(6,5)、(8,3)のカイラル指数のCNT付加体[クリックで拡大] 出所:東京学芸大学他

4)、(6,5)、(8,3)のカイラル指数のCNT付加体,下段より順にCNT、ブロモアルカン、ヨードフルオロアルカン、ジブロモアルカンおよび、ジヨードフルオロアルカンで化学修飾したCNTより生じる近赤外発光スペクトル。左側より順に(6,4)、(6,5)、(8,3)のカイラル指数のCNT付加体[クリックで拡大] 出所:東京学芸大学他今回の研究は、東京学芸大学の前田優教授と山田道夫准教授の研究グループが、分子科学研究所の江原正博教授、Zhao Pei助教、東北大学の笠井均教授、三ツ石方也教授および、長崎大学のAnh T. N. Dao准教授らと共同で行った。

関連記事

蓄電池電極内で容量が劣化する情報を非破壊で取得

蓄電池電極内で容量が劣化する情報を非破壊で取得

東北大学を中心とする共同研究グループは、充放電による蓄電池電極内の容量劣化に関する情報を、定量的かつ非破壊で取得できる手法を開発した。この技術を用いると、蓄電池の性能劣化について、迅速かつ効率的にその要因を特定することができ、長寿命の蓄電池開発につながるとみている。 高速量子ビット読み出し手法をグラフェンで実現

高速量子ビット読み出し手法をグラフェンで実現

東北大学の研究チームは、微小なグラファイト電極を用い、二層グラフェン量子ドットにおける高周波反射測定を実現した。グラフェン量子ドット電荷計を垂直配置することで、高速/高精度な量子ビット読み出しが可能になるという。 東北大、完全表面結晶化ガラスファイバーを創製

東北大、完全表面結晶化ガラスファイバーを創製

東北大学は、光透過率が90%以上という透明多結晶性セラミックス「完全表面結晶化ガラスファイバー」を作り出すことに成功した。光ファイバー通信システムのさらなる大容量化が可能となる。 光でも電気でも書き込める不揮発性磁気メモリ材料

光でも電気でも書き込める不揮発性磁気メモリ材料

東北大学は、光で情報を記録できる単結晶コバルト(Co)/白金(Pt)構造において、外部磁場がなくても電流注入で磁化反転させることに成功した。光でも電気でも情報を書き込める不揮発性磁気メモリ材料として期待される。 相変化メモリ向け新材料「テルル化ニオブ」を発見

相変化メモリ向け新材料「テルル化ニオブ」を発見

東北大学の研究グループは、産業技術総合研究所や慶應義塾大学とともに、相変化メモリ(PCRAM)の電力消費を大幅に抑え、高速動作や高温環境での使用を可能にする相変化材料として、二次元層状物質の「テルル化ニオブ(NbTe4)」を発見した。 バンドトポロジー性質、アモルファス薄膜でも有効

バンドトポロジー性質、アモルファス薄膜でも有効

東北大学と東京大学、高エネルギー加速器研究機構の研究グループは、鉄(Fe)とスズ(Sn)のアモルファス薄膜でも、「バンドトポロジー」の概念が有効であることを解明した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす