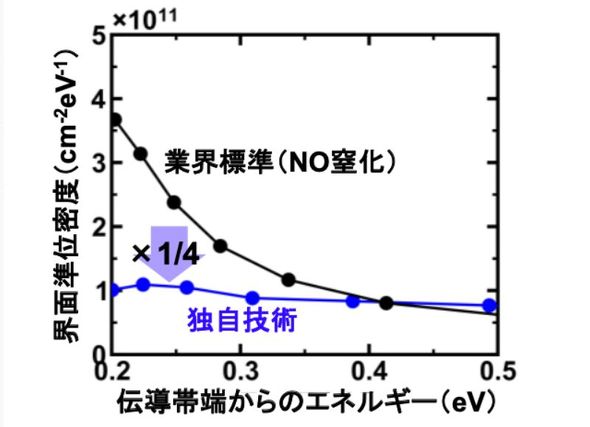

SiCデバイスの絶縁膜界面における欠陥を大幅低減:界面の欠陥準位密度は約1/4に

大阪大学の研究グループは、SiC(炭化ケイ素)パワーデバイスの絶縁膜界面における欠陥を大幅に減らす技術を開発した。SiC MOSFETの性能や信頼性のさらなる向上につながる技術とみられている。

窒化層の構造を保持したまま、SiO2絶縁膜を堆積

大阪大学大学院工学研究科の藤本博貴氏(博士後期課程)と小林拓真助教、渡部平司教授らによる研究グループは2023年8月、SiC(炭化ケイ素)パワーデバイスの絶縁膜界面における欠陥を大幅に減らす技術を開発したと発表した。SiC MOSFETの性能や信頼性のさらなる向上につながる技術とみられている。

SiCは、Si(シリコン)に比べバンドキャップが約3倍、絶縁破壊電界強度が10倍であり、高温かつ高電圧で動作可能なパワーデバイス用材料として期待されている。ところが、SiC MOSFETでは、絶縁膜/SiC界面における欠陥によって、期待する性能が得られなかったという。

界面欠陥を抑える方法としてこれまで、SiO2/SiC構造を形成した後に有毒な一酸化窒素(NO)ガス中で高温熱処理し界面に窒素を導入する方法(界面窒化)が実用化されてきた。しかし、界面窒化層の安定性向上などに課題もあり、その効果は限定的であったという。

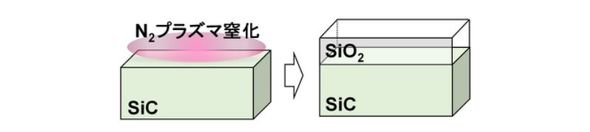

研究グループは今回、高品質な絶縁膜/SiC界面を実現する新技術を開発した。具体的にはまず、独自の高密度窒素プラズマ技術を用い、SiC表面に緻密で安定な原子層厚の窒化層を形成する。その後、窒化層の構造を保持したまま、炭酸ガス(CO2)中で熱処理することによって、絶縁性に優れたSiO2絶縁膜を堆積することに成功した。

新技術を用いることで、絶縁膜/SiC界面の欠陥準位密度を従来法に比べ約4分の1に低減できたという。これによって、SiC MOSFETの省エネ性能や信頼性の向上が期待できるという。

関連記事

SiC-MOSFETの電子移動度が倍増、20年ぶりに大幅向上

SiC-MOSFETの電子移動度が倍増、20年ぶりに大幅向上

京都大学が、SiCパワー半導体の研究で再び快挙を成し遂げた。京都大学 工学研究科 電子工学専攻の木本恒暢教授と同博士課程学生の立木馨大氏らの研究グループは2020年9月8日、新たな手法による酸化膜形成により、SiCと酸化膜(SiO2)の界面に発生する欠陥密度を低減し、試作したn型SiC-MOSFETにおいて従来比2倍の性能を実現したと発表した。 SiC-MOSFETの性能が6〜80倍に、トレンチ型に応用可能

SiC-MOSFETの性能が6〜80倍に、トレンチ型に応用可能

京都大学 大学院 工学研究科の木本恒暢教授、立木馨大博士後期課程学生らのグループは2021年10月27日、SiC半導体の課題である界面の欠陥を大幅に削減し、SiC-MOSFETの性能を6〜80倍に向上することに成功したと発表した。 GaNへのスピン注入を「低電力・高効率」で実現

GaNへのスピン注入を「低電力・高効率」で実現

大阪大学は、GaN(窒化ガリウム)上にホイスラー合金磁石をエピタキシャル成長させ、接合抵抗値が極めて小さいスピン注入電極構造を開発することに成功した。この技術を用いて試作したデバイスは、室温で従来の3〜4倍という高いスピン注入効率が得られることを確認した。 カーボン新素材を発見、Li空気電池を長寿命化

カーボン新素材を発見、Li空気電池を長寿命化

東北大学と信州大学、岡山大学、大阪大学などの学際的研究チームは、リチウム空気電池の長寿命化を可能にする、新たなカーボン正極材料を発見した。 ダイヤモンドと絶縁膜の界面にできる欠陥を低減

ダイヤモンドと絶縁膜の界面にできる欠陥を低減

奈良先端科学技術大学院大学と近畿大学、大阪大学および、台湾成功大学の研究チームは、ダイヤモンド半導体の絶縁膜界面に形成される欠陥の立体原子配列を解明した。ダイヤモンド半導体の開発、実用化に弾みをつける。 300℃以上で動作する抵抗変化型メモリ素子を開発

300℃以上で動作する抵抗変化型メモリ素子を開発

大阪大学の研究グループは、抵抗変化型メモリ素子の「メモリスタ」を、300℃以上の高温環境で動作させることに成功した。航空宇宙や耐放射線といった極限環境での利用が可能となる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- TSMCが2nmプロセス量産を開始、台湾2工場で

- DRAM契約価格さらに55〜60%上昇へ 2026年1〜3月

- ソニー・ホンダモビリティが次世代「AFEELA」を初公開、28年以降に米国投入へ

- 酸化ガリウムデバイス向け4インチウエハー量産へ

- MicronがPSMCの工場買収を画策? 中国CXMT躍進……メモリ業界の最新動向

- TSMC熊本工場は台湾に並ぶ歩留まり 地下水保全も重視

- 50年前の「初代ダイシングソー」実物と最新製品を展示、ディスコ

- Intel、初の18Aプロセス採用「Core Ultraシリーズ3」を正式発表

- 世界半導体市場、2029年に1兆米ドル規模へ 製造装置も成長継続

- SiCウエハー世界市場は2035年に5724億円規模へ 中国メーカーが攻勢