北海道大、全太陽光を利用できるナノ材料を開発:水中結晶光合成手法を開発

北海道大学は、水と光を用いてナノ結晶を合成する手法「水中結晶光合成(SPsC)」により、光学的臨界相を有するナノ材料の開発に成功した。開発した材料は、赤外領域を含む全太陽光波長域を利用できるため、これまでにない光熱変換特性などが得られるという。

非化学量論的タングステン酸から光学臨界相を誘導

北海道大学大学院工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センターの渡辺精一教授と張麗華准教授らによる研究グループは2023年8月、水と光を用いてナノ結晶を合成する手法「水中結晶光合成(SPsC)」により、光学的臨界相を有するナノ材料の開発に成功したと発表した。開発した材料は、赤外領域を含む全太陽光波長域を利用できるため、これまでにない光熱変換特性などが得られるという。

光応答性ナノ粒子を均一に分散させた材料は、太陽光を利用した太陽電池や光触媒などに応用されている。しかし、従来の方法だと利用できた光波長は紫外線と可視光までであった。つまり、太陽光の約40%以上を占める赤外域は利用されておらず、光電変換効率をさらに高めるには、新たな材料開発が必要となっていた。

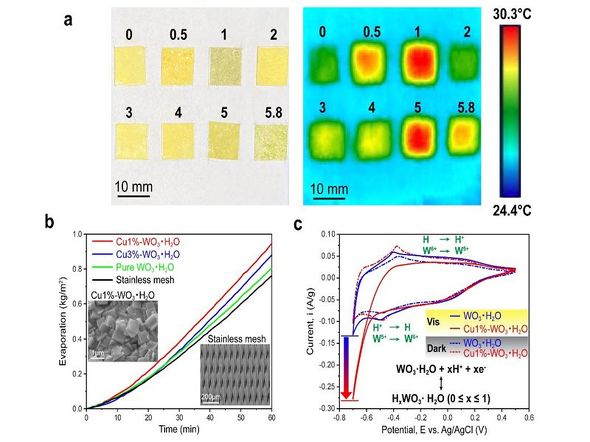

研究グループは今回、SPsC手法を活用し銅と酸素の空孔を添加することで、非化学量論的タングステン酸(WO3・H2O)から光学臨界相を誘導できるようにした。これにより、ナノ結晶を合成する過程で欠陥の調節を行い、広範囲の太陽光スペクトルを利用することが可能となった。

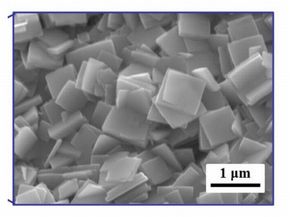

具体的には、過酸化水素に溶かしたタングステン溶液中で銅元素の濃度を変えながらドーピングをした。これにより、非化学量論的WO3・H2Oの半導体ナノ構造を作製することに成功した。そして、この材料を用いたデバイスが有する、優れた光熱変換特性や光アシスト水蒸発特性および、光電気化学特性を実証した。

透過型電子顕微鏡による原子構造解析(HRTEM)や、電子線損失分光(EELS)による誘電率、光吸収(係数)の評価を行った。さらに、密度汎関数理論に基づく第一原理計算と紫外線−可視光−近赤外分光分析による吸光度の実測値を比較した。これにより、銅添加元素と酸素空孔の欠陥形成機構を明らかにし、光熱変換特性や光電子変換特性といった光機能発現効果について解明した。

関連記事

GaAs系半導体ナノワイヤをウエハー全面に集積

GaAs系半導体ナノワイヤをウエハー全面に集積

北海道大学と愛媛大学、東京大学の研究グループは、光機能性に優れたガリウムヒ素(GaAs)系半導体ナノワイヤを、シリコンウエハー全面に合成することに成功した。直径5cmのシリコンウエハー上に約7億本のナノワイヤを集積できるという。 北海道大ら、光源プラズマの複雑な流れを初観測

北海道大ら、光源プラズマの複雑な流れを初観測

北海道大学は、半導体露光用EUV光源を構成する「プラズマの複雑な流れ」を観測することに成功した。プラズマの流れを制御すれば、EUV光源の高出力化が可能になるという。 東京大学ら、高品質の磁性vdWヘテロ構造を作製

東京大学ら、高品質の磁性vdWヘテロ構造を作製

東京大学らによる研究グループは、二次元金属のNbSe2薄膜と、二次元強磁性体のV5Se8薄膜を重ねた「磁性ファンデルワールス(vdW)ヘテロ構造」を作製することに成功した。ヘテロ構造の界面には「フェロバレー強磁性」という新たな状態が形成されていることも確認した。 NTTら、小型PLC内で光の強度差を自在に補償

NTTら、小型PLC内で光の強度差を自在に補償

NTTと北海道大学は、新たに開発した小型の光導波路デバイスを用い、異なるモードの信号光間で生じる光の強度差を、自在に補償することができることを実証した。このデバイスを用いると、伝送可能な距離を約200km拡張できるという。 ペロブスカイト半導体中の「電子の重さ」を測定

ペロブスカイト半導体中の「電子の重さ」を測定

千葉大学と北海道大学、京都大学の研究チームは、次世代太陽電池や発光デバイスの材料となる、ハロゲン化鉛ペロブスカイト中の「電子の重さ」を測定し、電子が周囲の格子に及ぼす影響を評価することに成功した。 マンガン酸化物を用い3次元構造のナノ材料を開発

マンガン酸化物を用い3次元構造のナノ材料を開発

近畿大学は、マンガン酸化物を用い3次元構造のナノ材料を合成することに成功した。合成した3次元構造のナノ材料が、光を熱に変換する触媒として高い効率で機能することも明らかにした。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか