平面構造のケイ素系ディラック物質を理論設計:大気中でも取り扱える材料に

東北大学は、スパコンを用いた第一原理計算により、安定な平面構造のケイ素系ディラック物質(BeSi2)を理論設計することに初めて成功した。

スマホやPC向け超高速電子デバイスなどへの応用に期待

東北大学大学院理学研究科物理学専攻の高橋まさえ特任研究員は2023年8月、スパコンを用いた第一原理計算により、安定な平面構造のケイ素系ディラック物質(BeSi2)を理論設計することに初めて成功したと発表した。

グラフェンに代表されるディラック物質のバンド構造は、ディラック錐と呼ばれる2つの円すいが、ディラック点で連結した形となっている。この電子構造によって、ディラック物質中の電子は、光速に近い速度で運動しているという。こうした特長を生かし、スマートフォンやPCに向けた超高速電子デバイスなどへの応用が期待されている。ところが、グラフェンを構成する炭素をケイ素に置き換えた「シリセン」は、凹凸構造のため大気中において酸化分解し、実用化には適さないという。

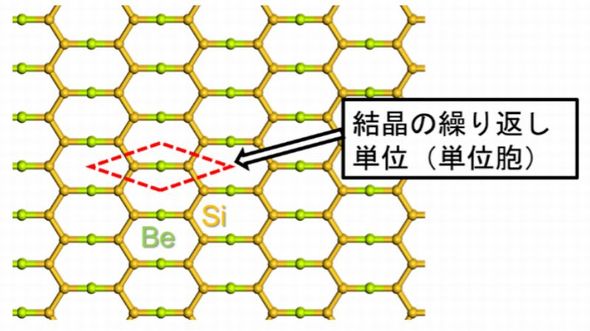

今回の研究では、シリセンにベリリウム(Be)を結合させることで平面構造とし、大気中でも取り扱える材料とした。設計したBeSi2は、ひし形の単位胞にベリリウムテトラニトリド(BeN4)と同じ数の電子(32個/単位胞)を有し、グラフェンのハニカム構造に似た六角形の構造をしている。

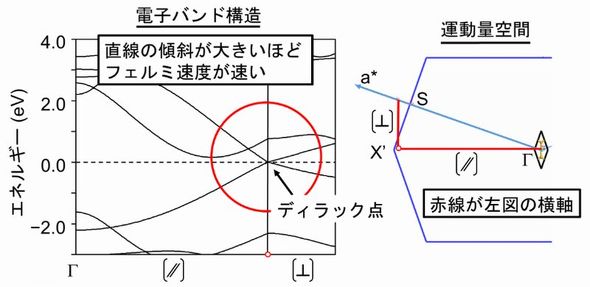

得られた平面構造の二次元結晶は、安定に存在できるという。弾性率テンソルはBorn-Huangの基準を満たし、機械的作用による衝撃に対しても安定である。電子バンド構造は、グラフェンなど多くの二次元物質と異なり、異方性ディラック物質であることを明らかにした。

しかもBeSi2は、ケイ素一次元鎖がBeで架橋された構造であり、「鎖方向」と「鎖に垂直な方向」という違いが異方性を生み出しているという。例えば、「ケイ素鎖方向」における電子のフェルミ速度は、「鎖に垂直な方向」より速い。ヤング率でみると「ケイ素鎖方向」が「鎖に垂直な方向」よりも柔らかいことが分かった。さらに、ケイ素一次元鎖はケイ素結合長に長短がなく、電気伝導を担う電子は一次元鎖全体わたって非局在化していることを明らかにした。

関連記事

車体や建物自体に蓄電できる3Dカーボン材料を開発

車体や建物自体に蓄電できる3Dカーボン材料を開発

東北大学らの研究チームは、自動車のボディや建物自体にエネルギーを貯蔵できるようにする「3次元(3D)カーボン材料」を開発した。荷重を支える構造部分に蓄電機能を持たせることで、「構造的エネルギー貯蔵」が可能となる。 薄膜型全固体電池内の化学反応を“丸ごと”可視化、東北大ら

薄膜型全固体電池内の化学反応を“丸ごと”可視化、東北大ら

東北大学、名古屋大学、ファインセラミックスセンター、高輝度光科学研究センターらの研究グループは2023年8月4日、充放電中の薄膜型全固体電池における化学状態変化を“丸ごと”可視化することに成功したと発表した。 透過型偏向器を開発、テラヘルツ波を広角に制御

透過型偏向器を開発、テラヘルツ波を広角に制御

東北大学の研究グループは、テラヘルツ波において広がる方向を広角制御できる「透過型偏向器」を開発した。0.3〜0.5THzの周波数帯で74°という広角の偏向走査を実現した。 超伝導状態にある物質の電子状態や磁性状態を制御

超伝導状態にある物質の電子状態や磁性状態を制御

東北大学らによる研究グループは、超伝導体である2セレン化ニオブ(NbSe2)の劈開表面に、コバルト(Co)原子を層間挿入することで、超伝導状態にある物質の電子状態や磁性状態を制御することに成功した。 CNTの近赤外発光、これまで以上の長波長域で発現

CNTの近赤外発光、これまで以上の長波長域で発現

東京学芸大学の研究グループは、分子科学研究所や東北大学、長崎大学と共同で、カーボンナノチューブ(CNT)に適切な化学修飾を行い、これまで以上の長波長域に近赤外発光を発現させることに成功した。 蓄電池電極内で容量が劣化する情報を非破壊で取得

蓄電池電極内で容量が劣化する情報を非破壊で取得

東北大学を中心とする共同研究グループは、充放電による蓄電池電極内の容量劣化に関する情報を、定量的かつ非破壊で取得できる手法を開発した。この技術を用いると、蓄電池の性能劣化について、迅速かつ効率的にその要因を特定することができ、長寿命の蓄電池開発につながるとみている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか