超極低温動作トランジスタのスイッチング特性を解明:0.015Kまでの電気特性を測定

産業技術総合研究所(産総研)は、0.015K(−273.135℃)という超極低温におけるトランジスタのスイッチング特性を解明した。研究成果は量子コンピュータ用制御回路の設計などに適用できるとみられている。

スイッチング特性は「界面の欠陥に捕獲される電子の量」で決まる

産業技術総合研究所(産総研)先端半導体研究センター新原理シリコンデバイス研究チームの岡博史主任研究員と浅井栄大主任研究員、森貴洋研究チーム長らは2023年12月、0.015K(−273.135℃)という超極低温におけるトランジスタのスイッチング特性を解明したと発表した。研究成果は量子コンピュータ用制御回路の設計などに適用できるとみられている。

ICを構成するトランジスタの特性は温度環境によって変化する。宇宙・航空産業など特殊な動作環境で用いられるケースもあるが、一般的なICは室温(約300K)環境で動作させることが多い。

こうした中で、量子ビットに超伝導量子ビットやシリコン半導体量子ビットを用いる量子コンピュータは、制御回路を4K(−269.15℃)という低温環境で動作させる。このため、回路設計に当たっては実際の動作温度に依存するトランジスタの特性を正確に把握しておく必要がある。ところが、従来の半導体物理の理論では、特性を説明できなかったという。

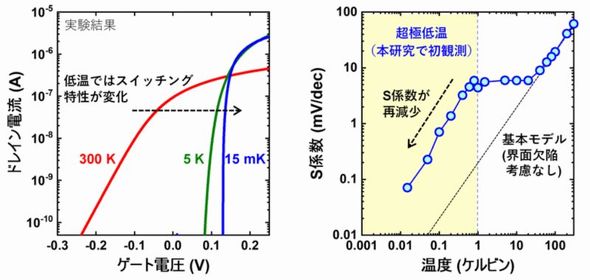

研究チームは今回、0.015Kまでの超極低温における電気特性を測定した。トランジスタのスイッチング特性は、サブスレッショルド係数(S係数)で評価される。一般には低温になればS係数の値が小さくなり、スイッチング特性は向上する。ところが、S係数の温度依存性は50Kから1Kの温度帯で、半導体物理に基づく基本モデルを用いた予測とは異なることが分かっていたものの、その原因までは解明されていなかった。

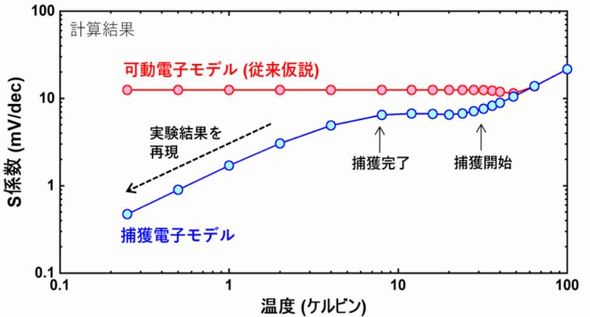

そこで今回は、界面の欠陥に電子が捕らえられる「捕獲電子モデル」を理論計算に用いた。そうしたところ、実験結果と同じS係数の再減少を再現できた。S係数は電子の捕獲が始まると温度に対して一定となり、ほぼ満杯に捕獲されると再び減少を始めた。このモデルはこれまで提唱されてきた「可動電子モデル」とは逆の考え方だという。研究成果より、スイッチング特性は「界面の欠陥に捕獲される電子の量」によって決まることが分かった。

関連記事

次世代燃料電池「PCFC」の発電性能を大幅に向上、内部短絡を抑制

次世代燃料電池「PCFC」の発電性能を大幅に向上、内部短絡を抑制

横浜国立大学と産業技術総合研究所(産総研)および、宮崎大学の研究グループは、プロトン伝導セラミック燃料電池(PCFC)の内部短絡を抑えることで、発電性能を大幅に向上させた。実験データを再現できる計算モデルも構築した。 さまざまな組成のTMD単層ナノチューブを合成

さまざまな組成のTMD単層ナノチューブを合成

東京都立大学らの研究チームは、窒化ホウ素(BN)ナノチューブの外壁や内壁をテンプレート(基板)に用い、さまざまな組成の「TMD(遷移金属ダイカルコゲナイド)単層ナノチューブ」を合成することに成功し、その構造的な特徴も解明した。効率が高い太陽電池などに向けた材料設計の指針になるとみられる。 数理モデルから画像領域分割AIを自動で学習

数理モデルから画像領域分割AIを自動で学習

産業技術総合研究所(産総研)は、数理モデルから画像領域分割AIを自動学習する技術を開発したと発表した。大量の実画像収集や人手で行っていた教師ラベル付けなど、これまで行っていた膨大な作業が不要となる。 レドックスフロー電池、二酸化炭素を活物質化

レドックスフロー電池、二酸化炭素を活物質化

産業技術総合研究所(産総研)は、触媒により二酸化炭素を活物質化し、これを利用した「レドックスフロー電池」を、京都大学と共同で開発した。さまざまな化合物に触媒技術を応用すれば、新たな材料開発につながる可能性が高いとみている。 パワーセンサー用テラヘルツ波吸収体、産総研が開発

パワーセンサー用テラヘルツ波吸収体、産総研が開発

産業技術総合研究所(産総研)は、6G(第6世代移動通信)などで用いられるテラヘルツ波を99%以上吸収しながら、熱応答性も従来の2倍以上とした「テラヘルツ波吸収体」を開発した。吸収体はパワーセンサーの要素技術となるもので、吸収体の作製には3Dプリンターを用いた。 産総研、MLCC内部の誘電層と電極層を薄層化

産総研、MLCC内部の誘電層と電極層を薄層化

産業技術総合研究所(産総研)は、誘電層に用いるチタン酸バリウム(BTO)の立方体単結晶(ナノキューブ)単層膜と、電極層として用いる多層グラフェン膜を、交互に積層するプロセス技術を開発した。積層セラミックコンデンサー(MLCC)内部の誘電層と電極層を大幅に薄層化できるという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか