産総研、MLCC内部の誘電層と電極層を薄層化:交互積層プロセス技術を開発

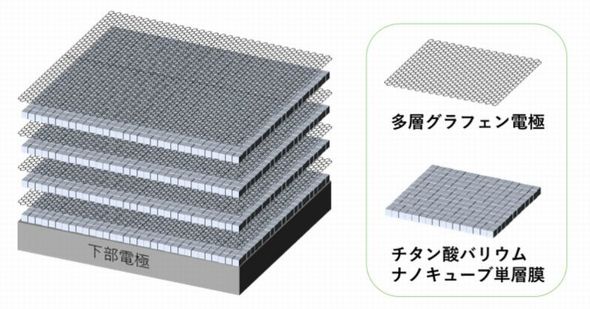

産業技術総合研究所(産総研)は、誘電層に用いるチタン酸バリウム(BTO)の立方体単結晶(ナノキューブ)単層膜と、電極層として用いる多層グラフェン膜を、交互に積層するプロセス技術を開発した。積層セラミックコンデンサー(MLCC)内部の誘電層と電極層を大幅に薄層化できるという。

誘電層にBTOナノキューブを、電極層に多層グラフェンを採用

産業技術総合研究所(産総研)極限機能材料研究部門の板坂浩樹研究員、劉崢上級主任研究員、三村憲一主任研究員、濱本孝一研究グループ長は2023年9月、誘電層に用いるチタン酸バリウム(BTO)の立方体単結晶(ナノキューブ)単層膜と、電極層として用いる多層グラフェン膜を、交互に積層するプロセス技術を開発したと発表した。積層セラミックコンデンサー(MLCC)内部の誘電層と電極層を大幅に薄層化できるという。

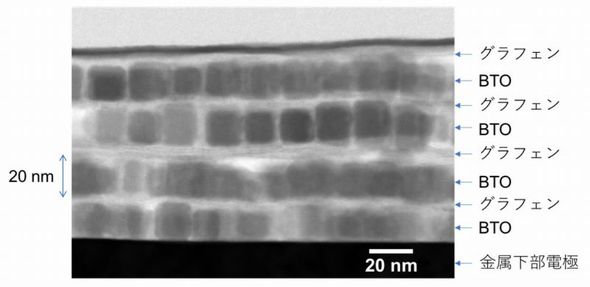

産総研はこれまで、水熱法を用いBTOナノキューブの合成に成功し、厚み約20nmの単層膜を作製してきた。今回は、BTOナノキューブ単層膜を、MLCC内部の誘電層として応用できるよう、電極層との交互積層化技術を開発することにした。

今回の研究では、約20nmサイズのBTOナノキューブを二次元的に規則配列させた単層膜と、厚みが2〜3nmの多層グラフェンを交互に重ね合わせるためのプロセス技術を開発した。具体的には、BTOナノキューブ単層膜を下部電極基板に転写し、その上にシート状の多層グラフェンを転写する工程を繰り返し行った。これにより、グラフェン/BTOナノチューブ単層膜を交互に積層した構造を作製することが可能となった。

従来プロセスでは、BTO粉末と金属粉末を交互に積層し、1000℃を超える高温で焼き固めていた。この方式で作製したMLCC内部の積層構造に比べ、新たに開発した交互積層プロセス技術を用いると、その厚みは誘電層で10分の1以下、電極層で100分の1以下に、それぞれ薄層化できるという。

関連記事

極低温動作のトランジスタ、ノイズ発生源を特定

極低温動作のトランジスタ、ノイズ発生源を特定

産業技術総合研究所(産総研)は、極低温で動作する量子ビット制御用集積回路におけるノイズ発生の起源を特定した。量子コンピュータの高集積化や高性能化につながるものとみられる。 同一面内で接合した構造のTMDC多層結晶を作製

同一面内で接合した構造のTMDC多層結晶を作製

トンネルFETに適した材料として注目されている「遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)」。東京都立大学などの研究チームはTMDCの結晶について、同一面内で接合した構造を作製することに成功した。接合界面ではトンネル電流も観測した。 理研ら、量子計算クラウドサービスを提供開始

理研ら、量子計算クラウドサービスを提供開始

理化学研究所、大阪大学らの研究グループは2023年3月27日、超伝導方式による量子コンピュータ初号機を開発し、同技術を活用した「量子計算クラウドサービス」を提供開始したと発表した。 大阪大学ら、ハイブリッドガスセンサーを開発

大阪大学ら、ハイブリッドガスセンサーを開発

京都工芸繊維大学と大阪大学、金沢大学の研究グループは、日本触媒や産業技術総合研究所(産総研)の協力を得て、複数のガス種を1種類の材料で検出できる「ハイブリッドガスセンサー」を開発した。 AIチップ設計拠点が23年4月に本格始動

AIチップ設計拠点が23年4月に本格始動

新エネルギー・産業技術総合開発機構は2023年3月17日、中小/ベンチャー企業などのAIチップ開発を加速するため、2019年から試験運転していた「AIチップ設計拠点」(東京都文京区)を2023年4月1日から本格運用すると発表した。 曲面にも配線形成、IoT機器の設計をより自由に

曲面にも配線形成、IoT機器の設計をより自由に

産業総合研究所は、「MEMSセンシング&ネットワークシステム展 2023」で、複雑形状にも対応可能な配線形成技術や3次元位置/姿勢計測が可能な高精度マーカーなどを展示した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか