ナノ構造化シリコンを用いた熱電発電素子を開発:従来型に比べ発電性能は10倍以上

東京大学は、ナノ構造化シリコン薄膜を用いた熱電発電素子を開発、シリコン薄膜を用いた従来型の発電素子に比べ、10倍以上の発電性能を実現した。膨大な数の設置が予想されるセンサー向け自立電源としての活用を見込む。

大量生産が可能で「トリリオンセンサー社会」に貢献

東京大学生産技術研究所の柳澤亮人特任助教や野村政宏教授らによる研究グループは2024年5月、ナノ構造化シリコン薄膜を用いた熱電発電素子を開発、シリコン薄膜を用いた従来型の発電素子に比べ、10倍以上の発電性能を実現したと発表した。膨大な数の設置が予想されるセンサー向け自立電源としての活用を見込む。

年間1億個規模のセンサーが消費される社会「トリリオンセンサー社会」の実現に向け、環境中の未利用エネルギーから発電する「エナジーハーベスト」技術の応用が注目されている。その一つがゼーベック効果を利用した熱電発電である。既に熱電発電素子として実用化はされているが、より安価で環境に優しく、膨大な需要にも応えられるデバイスとして、シリコンを用いた素子が注目されている。

ただ、熱を通しやすいシリコンは、熱電材料としての性能に課題があった。この課題に対し、シリコンをナノ構造化すれば、熱電材料としての性能が飛躍的に向上することも分かっていた。しかし、その素子構造を作製するまでには至っていなかったという。

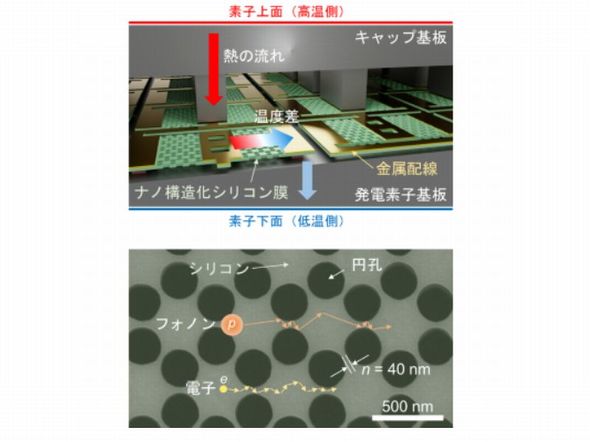

研究グループが開発した熱電発電素子は、ナノ構造を含む全ての構造を半導体プロセスで作り込んだ。発電素子は、ナノ構造を形成した発電素子基板に、マイクロスケールの熱流制御構造が作り込まれたシリコンキャップ基板を張り合わせた。半導体プロセスを用いて製造できるため、大量生産が可能である。

発電部となる厚み約1μmのナノ構造化シリコン膜には、直径が約260nmの円孔を設けた。円孔壁面の間隔は最小40nmとした。この値は、電気を運ぶ「電子」の平均自由行程よりも大きく、熱を運ぶ「フォノン」の平均自由行程よりも小さい。これによって、電気の流れを保ちながら、熱の流れを抑制することが可能となり、熱電発電素子の性能を向上できたという。

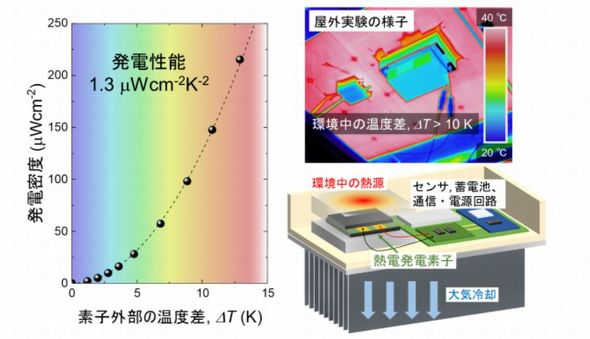

研究グループは、開発した熱電発電素子について、面積当たりの発電密度を測定した。素子の上下面間に与える温度差を大きくしていくと、発電密度は2乗で増加し温度差9Kでは100μWcm-2に達した。この値は、シリコン薄膜を用いた従来型の熱電発電素子と比べ10倍以上も高い性能だという。

さらに、熱電発電素子とセンサーや通信回路を一体化したセンサーモジュールを開発し、屋外環境における評価試験を行った。この結果、モジュールに対して最大10K以上、4日間平均で3K以上の温度差が得られることが分かった。素子面積を10cm2程度にすれば、平均して100μW以上の発電が可能になるという。

今回の研究は柳澤氏らを中心に、物質・材料研究機構の森孝雄分野長、ドイツフライブルク大学のオリバー・ポール教授および、セイコーフューチャークリエーション、TOPPAN、前田建設工業らが共同で行った。

関連記事

東京大ら、有機半導体の電子ドーピング手法を開発

東京大ら、有機半導体の電子ドーピング手法を開発

東京大学と物質・材料研究機構(NIMS)、ジョージア工科大学、コロラド大学ボルダー校からなる国際共同研究グループは、還元剤と分子性カチオンが協奏的に作用する有機半導体の電子ドーピング手法を開発した。同手法を用いて分子性カチオンを導入した材料は、大気下においてドーピング状態の寿命を従来手法より約100倍も長くできることが分かった。 超伝導の性質を示す岩塩型酸化ニオブを合成、転移温度は最高7.4Kに

超伝導の性質を示す岩塩型酸化ニオブを合成、転移温度は最高7.4Kに

東北大学の研究グループは、東京大学と共同で岩塩型NbO(酸化ニオブ)の合成に成功した。得られた岩塩型NbOは超伝導の性質を示し、転移温度は最高7.4Kであった。 室温で強磁性を示す希土類酸化物を発見、スピントロニクス材料として期待

室温で強磁性を示す希土類酸化物を発見、スピントロニクス材料として期待

東北大学や東京都立大学、東京大学らによる研究グループは、準安定で高純度の酸化ガドリニウム(GdO)薄膜の合成に成功。このGdOが強磁性体で、キュリー温度は最高303K(30℃)であることを確認した。 超高速/超省電力メモリ開発へ「大きな一歩」、ワイル反強磁性体の磁気状態を交換バイアスで制御

超高速/超省電力メモリ開発へ「大きな一歩」、ワイル反強磁性体の磁気状態を交換バイアスで制御

東京大学は、交換バイアスによりワイル反強磁性体「Mn▽▽3▽▽Sn」の磁気状態を室温で制御可能なことを発見した。反強磁性体を用いた超高速、超省電力の次世代メモリを開発するための重要な技術と位置付ける。 「ニボシの中身がよく見える」 直接変換型X線イメージセンサーの作製技術を確立

「ニボシの中身がよく見える」 直接変換型X線イメージセンサーの作製技術を確立

東京大学と東北大学はジャパンディスプレイ(JDI)と協力し、臭化タリウム(TlBr)を用いて、高精細・高感度の「直接変換型X線イメージセンサー」を作製する手法を確立した。超大型X線イメージセンサーやフレキシブルセンサーなどに適用していく。 シリコン膜表面をわずかに酸化させ、熱放射を倍増

シリコン膜表面をわずかに酸化させ、熱放射を倍増

東京大学の研究グループは、シリコン膜の表面をわずかに酸化させるだけで、シリコン膜からの熱放射を倍増させることに成功した。半導体デバイスにおける放熱、排熱対策として期待される。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング