量子中継による「量子もつれ」の生成手法を発明:量子インターネットの基盤技術に

横浜国立大学とLQUOMは共同研究により、量子通信の長距離化に必要な、量子中継による「量子もつれ」の生成手法を発明した。量子インターネット基盤技術として期待される。

多値化技術で位相制御の難易度を大幅に緩和

横浜国立大学とLQUOMは2024年11月、量子通信の長距離化に必要な、量子中継による「量子もつれ」の生成手法を発明したと発表した。量子インターネット基盤技術として期待される。

量子通信は、量子を利用することで安全な暗号通信を可能にする通信方式。量子インターネットを始め、クラウド量子計算の安全な運用などにおいて重要な技術といわれている。ただ、数百kmを超える長距離の量子通信には、量子中継の技術が必要となる。

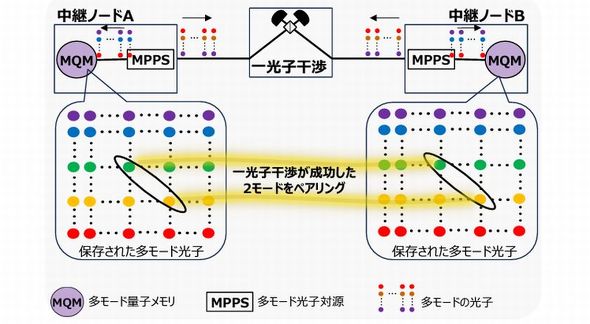

そこで今回、「一光子干渉」と呼ばれる技術を用いた量子中継の新しい手法を提案した。従来の一光子干渉を利用した手法とは異なり、多値化技術を活用することによって位相制御の難易度を大幅に軽減している。例えば、光路の位相や遠隔地間のレーザー位相を厳密に合わせる必要がなく、遠隔地での利用を容易にした。

新たな手法では、複数のモードを用いて位相に敏感な量子もつれを生成する。この時、2つ以上のモードで量子もつれを生成するよう、数多くのモードで行う必要がある。一光子干渉が成功した2つのモードをペアにすれば位相の類似した部分を打ち消すことができる。このペアリングによって、これまでよりも位相制御の難易度が緩和できたという。条件によっては、従来の一光子干渉を利用した手法に比べ、高いもつれ配送率を達成できることも確認している。

今回の研究成果は、横浜国立大学大学院工学研究院/総合学術高等研究院の堀切智之教授と、同研究室の吉田大輔氏(理工学府大学院生)および、LQUOMによるものである。

関連記事

横浜国大、液体金属で導電性の高い微細配線を実現

横浜国大、液体金属で導電性の高い微細配線を実現

横浜国立大学は、「バブルプリント法」を用い液体金属コロイド粒子をガラス基板上にパターニングし、導電性の高い微細な配線を作製することに成功した。柔軟性や伸縮性に優れたウェアラブルセンサーや医療用デバイスなどへの応用を見込む。 横浜国大、リチウムマンガン酸化物正極材料を合成

横浜国大、リチウムマンガン酸化物正極材料を合成

横浜国立大学や名古屋工業大学、島根大学らの研究グループは、高いエネルギー密度で長寿命の電池正極材料となりうる「リチウムマンガン酸化物材料」の合成に成功した。急速充電にも対応できる材料で、電気自動車(EV)の高性能化、低価格化が可能となる。 量子ビット制御超伝導回路を提案、原理実証に成功

量子ビット制御超伝導回路を提案、原理実証に成功

産業技術総合研究所(産総研)は、横浜国立大学や東北大学、NECと共同で、大規模量子コンピュータに向けた量子ビット制御超伝導回路を提案し、原理実証に成功した。1本のマイクロ波ケーブルで1000個以上の量子ビットを制御することが可能となる。 「セレン化タングステン」で新たなコヒーレント振動励起過程を発見

「セレン化タングステン」で新たなコヒーレント振動励起過程を発見

横浜国立大学とカリフォルニア工科大学の研究グループは、遷移金属ダイカルコゲナイド半導体の一種である「セレン化タングステン(WSe2)」に、広帯域テラヘルツパルスを照射したところ、コヒーレントな振動が励起されることを発見した。 「コバルトフリー」を実現する新たなニッケル系層状材料、横浜国大らが開発

「コバルトフリー」を実現する新たなニッケル系層状材料、横浜国大らが開発

横浜国立大学と総合科学研究機構、物質・材料研究機構(NIMS)、住友金属鉱山らの研究グループは、リチウムイオン電池の正極材料に向けて、新しいニッケル系層状材料を開発した。高いエネルギー密度とコバルトフリーを実現できるという。 3Dプリンターを用いて2層構造のチタン製水電解電極を開発

3Dプリンターを用いて2層構造のチタン製水電解電極を開発

三菱マテリアル(MMC)と横浜国立大学は、3Dプリンター技術を用いて「2層構造のチタン製水電解電極」を開発した。これを活用すると高電流密度の条件下でも、水素を効率よく製造することが可能となる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(前編)

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(後編)

- 3nmチップ搭載の最新スマホ3機種を分解 三者三様の設計思想とは

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- Infineon、AI電源事業が驚異的成長 「売り上げ3年で10倍に」

- ルネサス「R-Car V4H」、トヨタ新型「RAV4」に採用

- 半導体ウエハーの厚みばらつき改善、リンテックが新装置

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- ローム、TSMCライセンス受けGaN一貫生産へ 27年目標

- 「AIの進化」に追い付けない半導体開発 解決の道筋は