パワー半導体のスイッチング損失を自動低減する駆動IC 対応品種が1万超に:SiCにも対応可能(1/2 ページ)

東京大学は2023年に、パワー半導体のスイッチング損失を自動低減するゲート駆動ICチップを開発した。今回、同技術を4端子パッケージと3端子パッケージの両方に適用できるようにした。これにより、対応する品種の数は2390品種から1万種以上に、大幅に増加した。

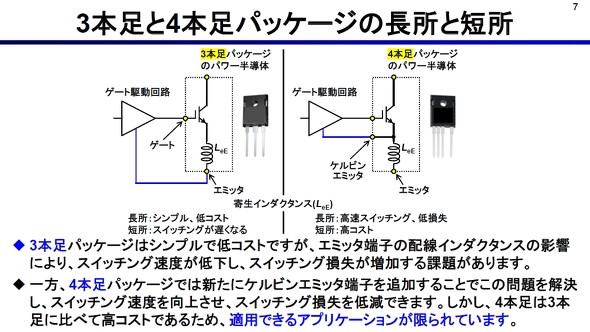

東京大学 生産技術研究所を中心とする研究グループは2025年3月、パワー半導体のスイッチング損失を自動低減するゲート駆動ICチップの適用範囲を大幅に拡大したと発表した。従来はパワーデバイスの4端子パッケージのみに対応していた技術を、3端子パッケージにも適用できるようになったことで、対応する品種の数が約5倍と大幅に増加した。具体的には、2390品種から1万1124品種に増えた。

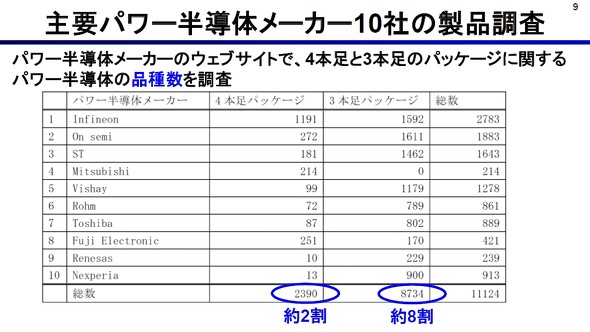

同研究グループは2023年3月、パワー半導体のゲート端子を駆動する電流波形を自動で制御する「自動波形変化ゲート駆動ICチップ」を開発したと発表した。「駆動回路」「センサー回路」「制御回路」を1チップに集積したもので、このICを用いると、パワー半導体のスイッチング損失を49%自動的に低減できることを確認した。

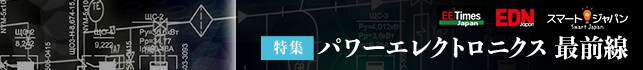

ただ、同技術の適用範囲は4端子パッケージに限られていた。パワー半導体(IGBTやパワーMOSFET)のパッケージには3端子と4端子がある。4端子パッケージは、ソース側の配線の抵抗成分/インダクタンス成分の影響を受けないケルビンエミッタ端子が追加されているため、ノイズの影響を受けにくいという利点があるものの、高コストでアプリケーションが限られている。より安価な3端子パッケージの方が圧倒的に品種が多いのが現状だ。東京大学 生産技術研究所 教授の高宮真氏によれば、パワー半導体全体の品種のうち、3端子パッケージは約8割を占めるという。

一方で3端子パッケージには、エミッタ端子の寄生インダクタンスの影響によりスイッチング速度が低下し、スイッチング損失が増加するという課題がある。こうした状況を受け、研究グループは、2023年3月に発表した技術を3端子パッケージにも適用するための開発を進めてきた。

今回、IC内のセンサー回路を改良し、ゲート駆動電流をセンシングする方式を採用。この方式では、ゲート端子に挿入されたセンス抵抗の両端電圧をセンサー回路で検知するので、ケルビンエミッタ端子のない3端子パッケージにも対応できるようになる。なお、挿入するセンス抵抗の抵抗値は1Ωに設定している。

高宮氏は、先に4端子パッケージに対応させた背景について「電流をセンシングするにはケルビンエミッタ端子を使うことが技術的には自然だった」と説明した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか