Linux搭載の腕時計型コンピュータ「WatchPad」(2/2 ページ)

今回発表されたWatchPadは、画面にタッチパネルを内蔵した反射型のモノクロ液晶を採用しており、解像度はQVGA(320×240ピクセル)となっている。昨年10月のLinuxWorldや今年3月のCeBITで出展されたものは、液晶に有機ELを使い、VGA(640×480ピクセル)の解像度を持っていた。

液晶が変更されたことについて、日本IBM東京基礎研究所の上條昇氏は「昨年のLinuxウォッチは、展示会用に輝度や明るさを稼ぐために実験的に有機ELを使った。あれでは、バッテリがすぐに無くなってしまう。解像度の変更は、腕時計にVGAは過剰スペックということが分かったため」と語る。モノクロLCDへの変更など省電力設計によって、「稼働時間は約1日半と実用レベルに近づいた」(同氏)。

32ビットのRISCプロセッサを採用しており、8MバイトDRAMと16MバイトのフラッシュROMを搭載する。プロセッサはIBMのPowerPCではなく、第1世代モデルと同じくARM系のプロセッサを使っているという。「将来的にはPowerPCの採用も検討している」(日本IBM)。

入力はタッチパネルやボタンのほか、親指でコントロールできる時計のリューズを応用した入力装置を持つ。「時計のリューズ方式のメリットは、感覚的な操作ができるほかボタン方式に比べて防水性に優れている点がある」(シチズン時計)。

また、腕の動きに反応する加速度センサーも装備している。発表会場では、WatchPadを上下に振ると、液晶に表示されたLinuxペンギンが手を振るというデモンストレーションが行われた。

本体の下部には、指紋センサーを装備している。この部分に指を当てることで指紋による本人認証ができ、PCの所有者照合などに利用できる。

気になるのは、製品化の見通しと価格だが、まだ研究段階ということで、価格や発売時期は未定とのコメントだった。だが、「コストは、WorkPadの最上位モデルと同じぐらいかかっている」(日本IBM)というから、材料費だけで5万円前後というところだろうか。

| 製品名 | WatchPad 1.5 |

|---|---|

| サイズ | 46(幅)×65(奥行き)×16(高さ)ミリ |

| 重さ | 43グラム(本体のみ) |

| CPU | 32ビットRISCプロセッサ(ARM系18〜74MHz) |

| 表示装置 | モノクロLCD(320×240ピクセル) |

| メモリ | DRAM(8Mバイト)、フラッシュメモリ(16Mバイト) |

| 入力機能 | タッチパネル、リューズ・スイッチ、ボタン |

| 通信機能 | Bluetooth(Ver 1.1音声対応)、IrDA(Ver1.2)RS-232C(クレードル経由) |

| 電源 | 充電式リチウムイオン電池 |

| 駆動電圧 | 2.5〜3ボルト |

| 稼働時間 | 約1.5日 |

| その他 | スピーカー、マイク、バイブレーター、指紋センサー、加速度センサー |

| OS | Linux カーネル・Ver 2.4 |

| GUI | Microwindows |

| Bluetoothスタック | IBM BlueDrekar |

関連記事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- パワー半導体受託生産のJSファンダリが破産申請、負債総額約161億円

- 二極化した半導体市場――日本はどうするべきか?

- TSMCがGaN事業撤退へ、ロームは「さまざまな可能性を協議」

- 富士フイルムが後工程材料に攻勢 「PFASフリー」レジストを発表

- 半導体製造工程に「量子技術」を本格導入、ロームなど

- ルネサス、Transphorm買収後初のGaN新製品を発売 AIデータセンター向け

- 買収で市場機会拡大、SiC JFET技術獲得でonsemiが狙う新市場

- 低温動作で高出力発電、日立が次世代燃料電池技術を開発

- 2025年3月期通期 国内半導体商社 業績まとめ

- 「ニコン初」後工程向け露光装置の概要を公開 L/S 1μmで50パネル/時

液晶はモノクロLCDを採用。省電力に貢献している

液晶はモノクロLCDを採用。省電力に貢献している 親指で感覚的な操作ができるリューズ。本体下部の指紋センサー

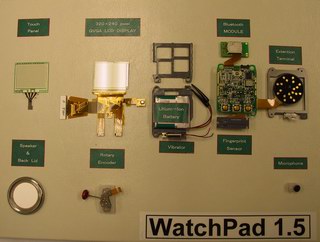

親指で感覚的な操作ができるリューズ。本体下部の指紋センサー WatchPadの分解写真。腕時計の大きさに実にさまざまなパーツが組み込まれていることが分かる

WatchPadの分解写真。腕時計の大きさに実にさまざまなパーツが組み込まれていることが分かる