第10回 エミッタ接地回路のサプリメント 〜 ベース接地回路 〜:Analog ABC(アナログ技術基礎講座)(2/2 ページ)

高域遮断フィルタを形成

エミッタ接地回路は反転増幅回路ですから、上述のミラー効果が発生してしまいます。図3(a)に示した入出力間のキャパシタンスに相当するのは、トランジスタのパラメータの1つであるCjc(ベース-コレクタ間のキャパシタンス成分)です。大抵の場合、このパラメータが高周波領域での利得特性を決めてしまいます。

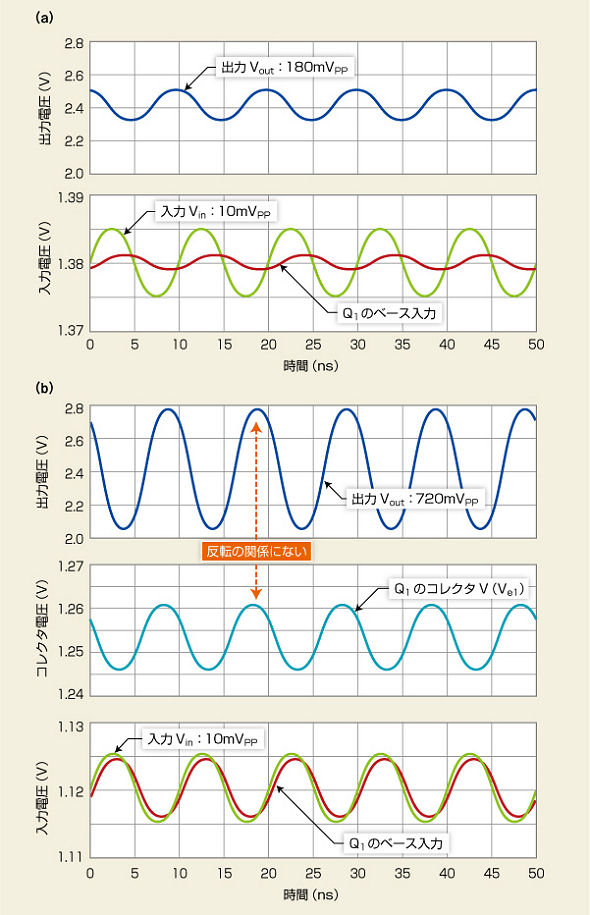

Cjcが実際にどのような悪影響を与えるのかシミュレーションで確認しました(図4)。信号源の出力インピーダンスを10Ωと仮定したときの、入力信号Vin(緑)と、実際にベースに入力される信号(赤)を計算しました。ベース接地回路を組み込まないエミッタ接地回路の場合では、トランジスタQ1のコレクタに入力の電圧利得倍の反転電圧が発生します。

図4 ベース接地回路でミラー効果を抑制 ミラー効果の影響でトランジスタのベースに入力される信号(赤)は、信号源の入力信号(緑)に比べて小さくなってしまいます(a)。ベース接地回路でミラー効果を抑制します(b)。

図4 ベース接地回路でミラー効果を抑制 ミラー効果の影響でトランジスタのベースに入力される信号(赤)は、信号源の入力信号(緑)に比べて小さくなってしまいます(a)。ベース接地回路でミラー効果を抑制します(b)。このため前述のように、ミラー効果が働いてCjcの電圧利得倍のキャパシタンスがベースとGNDに挿入されたのと同じ効果を生みます。Cjcの電圧利得倍のキャパシタンスと信号源の出力インピーダンスが低域通過フィルタを形成した結果、10mVppの入力信号がおよそ1/4のレベルに減衰し、これがトランジスタのベースに入力されることになります(図4(a)中の赤線)。

利得を下げずに悪影響抑止

ベース-コレクタ間のキャパシタンス成分Cjcの悪影響を減らすためには、利得を下げるのが一番良いのですが、これでは目標仕様を満足できません。ベース接地回路を使えば、実際の利得を下げずに、利得が低下したような効果が得られます。その結果、ミラー効果の悪影響を抑止できるのです。

ベース接地回路の働きを簡単に説明しましょう。ベース接地回路をエミッタ接地回路に組み込んだ図1では、トランジスタQ1の負荷はトランジスタQ2のエミッタ部分にある小さな熱抵抗(26mV/Ie)のみです。そのため、コレクタ電圧Ve1は、ベース接地回路を組み込まないときよりも十分小さくなります。従って、ミラー効果の影響は小さくなり、入力信号をほとんど低下させずに、Q1のベースに入力できます(図4(b)の赤線)。

図1のQ1のコレクタ電流はすべてQ2から流れてきたものです。このQ2のコレクタ電流とQ2のコレクタ抵抗(Rc)の積を出力電圧として取り出します。Q2のベースは増幅回路の入力端子ではないですし、しかもQ2の入力であるVe1と出力Voutは反転の関係にないので、Q2の部分でミラー効果は発生しません。

前回と今回に分けて、エミッタ接地回路を多段接続した際に利得が低下してしまうのを防ぐエミッタ・フォロアと、高周波特性を改善するベース接地回路を説明しました。次回は、オペアンプなどで広く使われている「差動対」を紹介します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、デンソーによる買収提案は「事実」

- ロームとデンソー、東芝、三菱電機……国内パワー半導体再編の行方

- 25年Q4の半導体企業ランキング、キオクシアが13位に上昇

- 村田製作所に不正アクセス 社内外情報が流出の可能性

- 法的責任も調査、ニデック不正会計の衝撃 減損2500億円の恐れ

- ニデック、至るところに会計不正「最も責めを負うべきは永守氏」

- ミニダイ(チップレット)間接続におけるSTCO

- IntelとSambaNova、提携の行く末――「最もあり得るシナリオ」は?

- 25年4QのDRAM市場、SamsungがSKから首位奪還

- MATSim実践編――「あなた」というエージェントを作って散歩させてみよう