Intelモバイル撤退の真相――“ARMに敗北”よりも“異端児SoFIA”に原因か:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(7)(3/3 ページ)

28nm版SoFIAのCPUコアは何者か?

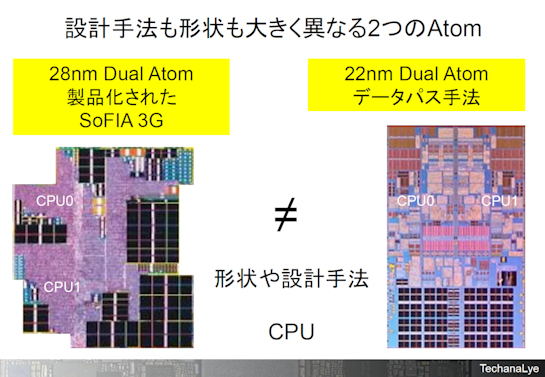

では、実際に発売された28nm版SoFIAのCPUコアは、何なのだろうか? Bay Trail と同じAtomコアを搭載する22nm版SoFIAと、28nm版SoFIAのCPUコア部を拡大して、見比べていこう(図5)。

図5右の22nm版のAtomコアは手の込んだデータパスという手法を用いたコア形状となっている。一方、製品化された28nm版SoFIAのCPUコア部は「シンセシス設計」と呼ばれる論理合成&自動レイアウト手法を用いた結果になっている。Atomコアを機能記述にして、シンセシス設計で作った可能性が高い。だが、ひょっとすると「Atomではない別のコア」が使われている可能性さえも思い浮かんでしまう……。なぜかというと、シンセシス設計こそが、ARMコアの成長の原点だった。そのシンセシス設計に合わせて、IntelがAtomコアを作り直した可能性は十分にありうる話だろう。

自社に製造ラインがない28nmプロセスの採用に加え、それまでのAtomとは異なるシンセシス設計のCPUコアを用いたSoFIAは、それまでのIntel製品とは全く異質のものになっている。いわば、競合のARMコアと全く同じフィールドで開発されたわけだ。

そして、SoFIAは、ARMコアで動作するAndroid 5.0以上のOSに対応した――。

“SoFIA”の末路

しかしながら結果的にSoFIAは、ARMコアを採用するQualcommやMediaTekを追撃し、キャッチアップするには至らなかった。この事実こそが撤退の最大の理由といえるだろう。しかし同時に、従来のインテルの開発手法と異なり、かつ、自社工場の回転率を上げるわけでもないSoFIAプラットフォームを「異物」として扱い始めていたのではないだろうか。だからこそ、2015年のRockchipなどとの提携に及んだのではなかろうか。Intelは最初、中国メーカーに事業売却を持ちかけていたかもしれない。そう、“異物であるSoFIA”を中国に押し付けてしまえと……。

Intelは今なお巨大なIDMである。自社工場の稼働率を高め、その上で価値を創生し、売り上げを確保する製品こそが、“正統的なインテル・チップ”である(ファブレス以外のメーカーにとってこの考え方は当然のこと!!)。

そうした中で、Intelが2000年以降、何度もトライした通信チップの獲得はあくまでも、“正統的なインテルプロセッサ”という「主役」の売り上げを拡大するための「脇役」にすぎなかったのではなかろうか。ゆえに、買収した事業部門に自社工場の活用を強要しなかったと、思えてならない。

以上は、Intelの発表資料やチップ観察から得た情報をつなぎ合わせた仮説である。しかし、この仮説が正しいと言わんばかりに、Intelは、まるで「異端児」を追い払うかのようにSoFIAプロセッサからの撤退を宣言した。

そう考えると、SoFIAからの撤退理由は「ARMやQualcommに敗北したから」ではなく、正統なインテル・チップとは呼べない「異端児」「異質の厄介者」を追い払っただけなのかもしれない。

次回(2016年9月下旬掲載予定)はIntelのボードPC「Edison」と、AppleとともにIntelが開発したインタフェース「Thunderbolt」について言及したい。これもIntelにとって「異質」の存在であったからだ。

⇒「この10年で起こったこと、次の10年で起こること」連載バックナンバーは、こちら

筆者Profile

清水洋治(しみず ひろはる)/技術コンサルタント

ルネサス エレクトロニクスや米国のスタートアップなど半導体メーカーにて2015年まで30年間にわたって半導体開発やマーケット活動に従事した。さまざまな応用の中で求められる半導体について、豊富な知見と経験を持っている。現在は、半導体、基板および、それらを搭載する電気製品、工業製品、装置類などの調査・解析、修復・再生などを手掛けるテカナリエの代表取締役兼上席アナリスト。テカナリエは設計コンサルタントや人材育成なども行っている。

関連記事

携帯電話用半導体を巡って繰り広げられた「ババ抜き」

携帯電話用半導体を巡って繰り広げられた「ババ抜き」

2000年代後半から2010年代前半にかけて、携帯電話機用半導体事業の売買が企業間で繰り返された。今、思えば本格的なスマートフォン、チップセット時代の到来を目前に控え、携帯電話機用半導体事業という「ジョーカー」を巡る「ババ抜き」だったのかもしれない――。 ソフトバンク史上最大の賭けに出た孫氏の思惑

ソフトバンク史上最大の賭けに出た孫氏の思惑

なぜ、ソフトバンクはARMを買収したのか? 狙いはどこにあるのか? いろいろな見方が広がっている中で、いま一度、ソフトバンクが行ってきた大きな投資を振り返りながら、ARM買収の意味を考えた。![2015年半導体業界再編を振り返る[上半期編]](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/1512/24/news030.jpg) 2015年半導体業界再編を振り返る[上半期編]

2015年半導体業界再編を振り返る[上半期編]

2015年、半導体業界に“M&Aの嵐”が吹き荒れ、その勢いは収る気配さえない。2015年を1月から主な半導体業界の買収/合併劇を振り返っていく。 必要ならばデグレードも、中国メーカーの柔軟さ

必要ならばデグレードも、中国メーカーの柔軟さ

今回焦点を当てるのはBaidu(百度)である。“中国のGoogle”とも呼ばれる同社の製品では、ネットワークメディアプレーヤー「影棒」が話題だ。その影棒を分解し、チップの性能を見てみると、中国メーカーの臨機応変さが浮かび上がってくる。 デジタル化の中で浮沈を決めた“半導体設計の本質”

デジタル化の中で浮沈を決めた“半導体設計の本質”

デジタル家電市場で、なぜ台湾のMediaTekは、日本や欧州の名だたる競合半導体メーカーを蹴散らせたのか――。今回も、この10年で大きな成長を遂げた台湾MediaTekの強さに迫る。 中国中堅タブレットにみたIntelの執念

中国中堅タブレットにみたIntelの執念

“グローバル競争の主戦場・アジア”に出回るスマートフォンやタブレット端末などエレクトロニクス製品の分解を通じ、アジアから発信される新たなテクノロジートレンドを探っていく新連載「製品分解で探るアジアの新トレンド」。第1回は中国のスマートフォン/タブレット市場で「シェア第2グループ」に属するメーカーのタブレット端末2機種を分解して見えてきたトレンドを紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか