土に直接埋め込むセンサーが農業のIoT化を支える:IoTデバイスの開発秘話(5)(2/2 ページ)

前例のない取り組みに対する不安

同社が新規事業として、土壌環境センサーの開発を行った背景にはIoTの存在がある。2013年4月に新規事業開拓室が発足し、進む方向性として「ソリューション」と「IoT」の2つを決めた。同社はLSIメーカーとして部品の提供を行ってきたが、IoTの普及に伴い顧客のニーズが“モノ”から“コト”へと変化してきた。つまり、部品単体だけでなく、エンド製品までサポートするソリューションとして提案を行う必要が出てきたという。

同社が持つ技術と社会のニーズを掛け合わせたときに、インフラ分野や農業に展開することが新たなビジネスチャンスにつながると考えた。そこで、静岡大学工学部で准教授を務める二川准氏と共同で、2014年4月から土壌環境センサーの開発を始めた。

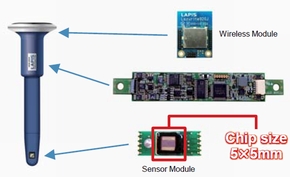

二川氏とは、センサーの検出部を共同で開発。土や水の中でも精度良く計測するため、材料の構成やプロセスの工夫を行った。また、農業分野では東京農工大学、土木分野では岡山大学の知見を得ながら、開発や実証実験を進めてきたとする。

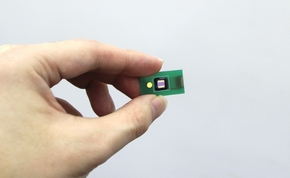

渡辺氏は「土や水に直接入れる半導体を開発するのは、大きな挑戦だった」と苦労を語る。一般的な半導体は、水や土に直接さらすことは考えられない。信頼性の担保、寿命の判断、生産担当者の抵抗感など前例のない取り組みに対する不安が多くあった。同社では、開発当初から生産担当者に参画してもらい、現場からの改良項目を製造現場へ一気にフィードバックすることで、開発期間を短縮できたとしている。

2017年12月の製品化へ

2015年10月に発表後、土壌環境センサーは「Embedded Technology 2015(ET2015)」「IoT Technology 2015」で「IoT Technology優秀賞」を受賞。「CEATEC AWARD 2016」でも「グリーンイノベーション部門」でグランプリを受賞した。予想を超える問い合わせがきており、現在実証実験を進めている最中だ。

同社はマイコンなどの制御部や無線通信部を提供しているため、実証実験で得られたフィードバックを基に、それらを組み合わせた最終製品の形も決めていく。農業以外にも土砂崩れ検知への応用も検討しており、2017年12月の製品化を目指すとした。

関連記事

“IoTの勝者 ARM”買収でソフトバンクが狙うもの

“IoTの勝者 ARM”買収でソフトバンクが狙うもの

ソフトバンクグループが2016年7月18日、半導体設計用IPベンダー大手のARMを買収した。ソフトバンクとARMとは直接的な関係性はなく、買収による相乗効果は見えにくい。なぜ、ソフトバンクはARMを買収するのかを考えたい。 Intel、IoTを巡ってARMと対決

Intel、IoTを巡ってARMと対決

Intelがこのほど、自動車、産業機器市場向けのリアルタイム性能を備えた新SoCを発表したことで、ARMとのIoT(モノのインターネット)の市場を巡る戦いが激化しつつある。 IoT市場の鍵は「シェアリングエコノミー」にある

IoT市場の鍵は「シェアリングエコノミー」にある

Advantechは2016年10月27〜29日、台湾・林口キャンパスで、顧客やパートナーを対象としたカンファレンスを開催した。同社CEOのKC Liu氏は、成長するIoT市場に向けて「クローズな組織ではなく、“シェアリングプラットフォームカンパニー”へと変革している」と語る。 オムロン、画像認識の“オープン化”で広がる可能性

オムロン、画像認識の“オープン化”で広がる可能性

オムロンは2016年8月、組み込み機器に取り付けるだけで人の状態を認識する画像センサー「HVC-P2」を発表した。HVC-P2は、独自の画像センシング技術「OKAO Vision」の10種類のアルゴリズムと、カメラモジュールを一体化した「HVC(Human Vision Components)シリーズ」の1つ。HVCシリーズに共通するのは、“オープンイノベーション”を掲げていることにある。 ソニーの低消費ICはウェアラブルの希望になるか

ソニーの低消費ICはウェアラブルの希望になるか

ソニーは、ウェアラブル端末向けにGPS(全地球測位システム)受信IC「CXD5602」を新しく展開した。28nmのFD-SOIを採用し、従来製品より大幅に消費電力を低減。パワーマネジメントICと無線通信用LSIを組み合わせたシステムでの展開も進める。その見据える先はIoTという。 IoT実用化における7つの課題

IoT実用化における7つの課題

IoT(モノのインターネット)の実用化については、さまざまな課題が既に挙げられている。今回は、主にネットワークプロバイダ側から見た問題点を7つ、紹介しよう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか