光誘起により強誘電分極を高速に制御:ピコ秒単位で分極が変化

高エネルギー加速器研究機構と東京大学、産業技術総合研究所(産総研)らの研究ループは、クロコン酸結晶にフェムト秒パルス光を照射すると、強誘電分極が1ピコ秒以内に減少し、10ピコ秒後には回復する現象を見出した。

有機強誘電体を用いた高速光スイッチなどの開発に道筋

高エネルギー加速器研究機構と東京大学、産業技術総合研究所(産総研)らの研究ループは2017年3月、クロコン酸結晶にフェムト秒パルス光を照射すると、強誘電分極が1ピコ秒以内に減少し、10ピコ秒後には回復する現象を見出したと発表した。さらに、この現象が水素原子の移動とクロコン酸分子のπ電子系の変化による微視的な分極反転に基づいたものであることも明らかにした。

今回の研究は、高エネルギー加速器研究機構の物質構造科学研究所で研究機関講師を務める岩野薫氏や、東京大学大学院新領域創成科学研究科の岡本博教授(産業技術総合研究所先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリー有機デバイス分光チームのラボチーム長を兼務)と宮本辰也助教、産業技術総合研究所(産総研)機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センターの下位幸弘研究チーム長らによる研究グループが行った。

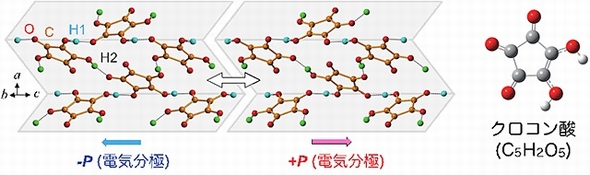

有機強誘電体の一種であるクロコン酸結晶は、常誘電から強誘電への転移温度が400K以上と高いことや、強誘電分極の値が大きいことから、キャパシターなど有機デバイスの材料として注目されている。ところが、通常の強誘電体は、電場による電気分極の変化や反転にマイクロ秒程度の時間を必要とするため、これまでは高速に分極制御することが難しいと考えられていた。

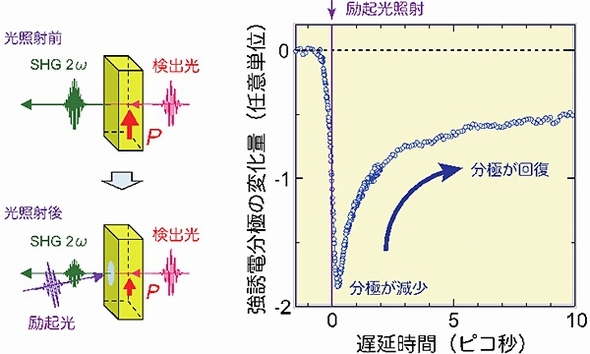

研究グループは今回、フェムト秒単位で持続するパルス光を強誘電体に照射し、第二高調波発生(SHG)という手法を用いて分極の時間的変化を観測した。その結果、光子エネルギーが3.2eVのパルス光を照射した時に、強誘電分極が1ピコ秒以内という極めて短い時間で減少することが分かった。そして、約10ピコ秒後には回復することを確認したという。

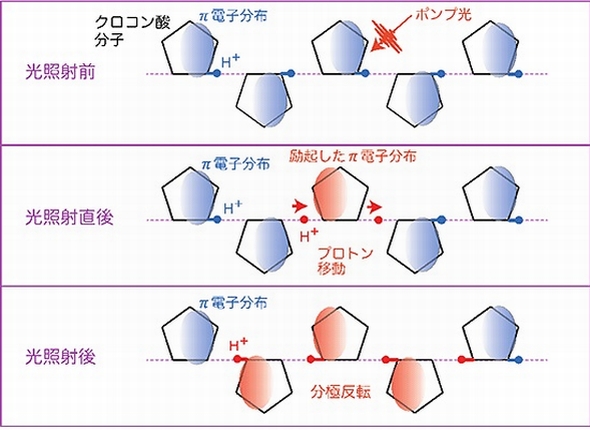

研究グループは、分極変化の現象について理論的な解析も行った。密度汎関数理論に基づいたクラスター計算を行い、光が照射される前の電子状態(基底状態)と光が照射されたあとの電子状態(励起状態)を調べた。

この結果、光照射によって、まずクロコン酸分子中のπ電子が励起され、続いてそのπ電子励起が引き金となりプロトンが動き始める。これが次々と連鎖し、1光子あたり10分子以上にわたる領域でプロトンが直線的に連なって移動することが分かった。その方向は、元々の強誘電分極とは逆の方向となるため、全体として分極値が減少することになった。

研究グループは今回、光誘起による強誘電分極反転を実験と理論の両面から解明した。この成果を応用することで、有機強誘電体を用いた高速光スイッチ、光変調素子、光メモリなどの開発につながるとみている。

関連記事

多結晶並みの生産性で単結晶シリコン作製に成功

多結晶並みの生産性で単結晶シリコン作製に成功

科学技術振興機構(JST)は、多結晶シリコンインゴットに用いられるキャスト成長炉で、結晶性に優れる単結晶シリコンインゴットを作製する製造法を開発したと発表した。新製造法によるシリコンウエハーで、従来の単結晶シリコンと同等の変換効率で太陽電池を実現できることも確認したとする。 光格子時計を応用、高精度に標高差を測定

光格子時計を応用、高精度に標高差を測定

東京大学の香取秀俊教授らによる研究グループは、光格子時計を用い直線距離で約15km離れた2地点間の標高差を精度5cmで測定することに成功した。将来は、火山活動やプレート運動など、地殻変動(標高変化)を精密に監視することも可能になるという。 「縮環チオフェン」を簡便かつ短工程で合成

「縮環チオフェン」を簡便かつ短工程で合成

名古屋大学の伊丹健一郎教授らによる研究グループは、有機半導体に欠かせない分子群である「縮環チオフェン」を簡便に、かつ短い工程で合成できる新反応を開発した。 共有結合性有機ナノチューブ、簡便な合成法開発

共有結合性有機ナノチューブ、簡便な合成法開発

名古屋大学の伊丹健一郎教授らによる研究グループは、カーボンナノチューブに類似した筒状の新しい有機ナノチューブを簡便に合成する方法を開発した。 タムロンが新しく狙うのは“人の眼を超える”技術

タムロンが新しく狙うのは“人の眼を超える”技術

タムロンが2016年11月に発表したのは“人の目を超える”とうたう技術だ。「超高感度」と「広ダイナミックレンジ」を両立し、次の成長を担う一事業として展開を進めるという。 脳波の状態から自動で作曲を行うAI、大阪大学など

脳波の状態から自動で作曲を行うAI、大阪大学など

大阪大学の沼尾正行氏らの研究チームは、楽曲に対する脳の反応に基づき自動で作曲を行う人工知能の開発に成功した。音楽で手軽に脳の活性化に結びつけることが期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

クロコン酸結晶の強誘電分極の概念図とクロコン酸分子 出典:高エネルギー加速器研究機構他

クロコン酸結晶の強誘電分極の概念図とクロコン酸分子 出典:高エネルギー加速器研究機構他 光子エネルギーが3.2eVのパルス光を照射した時の、第二高調波発生(SHG)強度の時間的変化 出典:高エネルギー加速器研究機構他

光子エネルギーが3.2eVのパルス光を照射した時の、第二高調波発生(SHG)強度の時間的変化 出典:高エネルギー加速器研究機構他 理論計算で得た、クロコン酸結晶における光励起後の変化の模式図 出典:高エネルギー加速器研究機構他

理論計算で得た、クロコン酸結晶における光励起後の変化の模式図 出典:高エネルギー加速器研究機構他