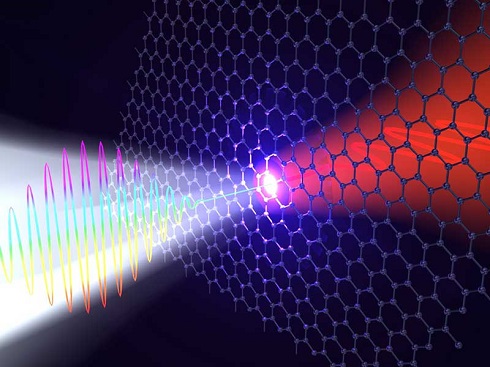

赤外光を可視光に、グラフェンの新特性が判明:波長1桁の可視光が生成

京都大学大学院理学研究科の研究チームが、炭素の単一原子層薄膜であるグラフェンを通じて赤外光を1桁波長の可視光に変換できることを発見した。楕円(だえん)偏光の赤外光を用ると、可視光への変換効率が最大になったという。

グラフェンを介した初の高次高調波発生

京都大学大学院理学研究科は2017年5月22日、炭素の単一原子層薄膜であるグラフェンに赤外光パルスを照射すると、5分の1、7分の1、9分の1といった“奇数分の1”の短い波長を持つ可視光が生成されることを発見したと発表した。これは高次高調波発生という現象であり、グラフェンで実現したのは初めてだという。

高次高調波発生は、1980年代に初めて発見された現象だ。当時行われた研究では、100フェムト秒(100兆分の1秒)の高強度パルスレーザーを希ガス原子気体に照射し、波長が数十分の1(周波数が数十倍)の高次高調波を発生させることに成功した。

それ以来、固体でも高次高調波を起こす実験が続けられたが、なかなか成功には結び付かなかった。というのも、固体は気体と違って密度が高いため、高強度のパルスレーザーを当てると壊れてしまうからだ。しかし、波長が赤外領域のレーザーを照射すれば、固体を破壊せずに高次高調波を発生できることが近年報告されるようになった。

固体への照射による高次高調波発生の研究は、その報告がきっかけで盛んになった。だが、そのほとんどは厚い固体の結晶を用いたものだ。そこで京都大学大学院理学研究科の研究チームは、厚さ0.335nmの超薄膜グラフェンで高次高調波を発生させる実験を行った。

楕円(だえん)偏光の赤外光で、可視光の生成効率が最大に

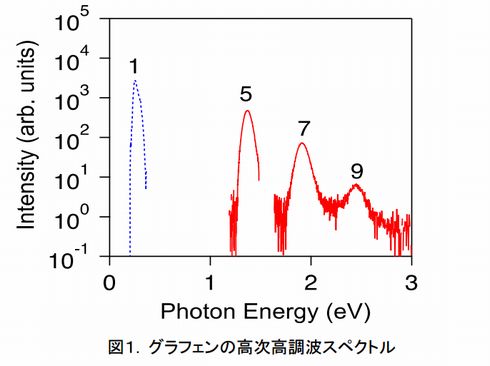

今回の研究では、35フェムト秒のパルスレーザーを用い、4500〜6000nm波長の赤外パルス光をグラフェンに照射し、それにより発生した高調波のスペクトルを計測した。その結果、5次、7次、9次の高次高調波の発生が確認できた。

また、直線偏光ではなく楕円偏光の赤外光を用いると、可視光の生成効率が最大になることも明らかになった。その際に生成された可視光の偏光状態は、元の赤外光に対してほぼ垂直だったという。一方、同じ条件でMoS2(二硫化モリブデン)の単一原子層膜で高次高調波発生を試みたところ、楕円偏光による生成効率の最大化は生じなかった。

京都大学大学院理学研究科の研究チームはこの研究結果について、「楕円偏光依存性を偶然にも見いだしたことが、世界中の研究者に驚きを与えている」と語る。さらに研究を進めると、電子状態が線形分散を持ちバンドギャップを持たないというディラック電子状態に、楕円偏光依存性が起因することが明らかになったという。

研究チームによると、今回の生成された可視光の強度はまだ弱いが、グラフェンの積み重ねをうまく制御すれば、積層分だけ生成される可視光の強度を強くできるという。これが実現すれば、赤外から可視に至る幅広い周波数範囲をカバーする新しい光源が誕生する可能性がある。

また、赤外光の波長を長くしテラヘルツ光にすることで、コンピュータの動作周波数(1GHz)や車載レーダー(数十GHz)よりも高速に動作する超高速エレクトロニクスへの展開も期待できるという。今回の高次高調波発生のメカニズム解明は、テラヘルツ光領域のデバイスとしてグラフェンが使える可能性も示している。

関連記事

干渉少ない多重ビーム生成技術、60GHz機で実証

干渉少ない多重ビーム生成技術、60GHz機で実証

富士通研究所は、多数のアンテナを搭載したサブアレイ間のビームの干渉をキャンセルする技術を、60GHz帯対応の無線装置に実装し、複数の端末に同時に電波を送信する実験に成功したと発表した。5G(第5世代移動通信)の要素技術の1つとされるミリ波帯高速通信の実用化を促進するとしている。 複雑な高周波モジュールやアンテナ設計を効率化

複雑な高周波モジュールやアンテナ設計を効率化

AWR Japanは、「MWE 2016」で、RF/マイクロ波回路設計ソフトウェア「NI AWR設計環境」を用いた「マルチテクノロジーモジュールと増幅器設計」や「5G/レーダー向けフェーズドアレイアンテナ設計」などについて紹介した。 端末間2cmでも干渉しないビーム形成技術

端末間2cmでも干渉しないビーム形成技術

三菱電機は、5G(第5世代移動通信)用アンテナ向けのマルチビームフォーミング技術として、近接ビーム間での干渉が起こしにくくする「マルチビーム多重技術」を開発したという。従来端末同士の距離が数メートル以内であればビーム間の干渉により通信速度低下を招いたが、新技術では端末同士が2cm程度しか離れていない場合にも通信速度を維持できるという。 NEDO、容量5Ah級の革新型蓄電池の実用化に着手

NEDO、容量5Ah級の革新型蓄電池の実用化に着手

NEDOは2016年5月18日、リチウムイオン電池に代わる革新型蓄電池に関する新たな開発プロジェクトを開始したと発表した。2030年にガソリン並みの走行性能を実現する普及価格帯電気自動車を実現するため、産学と連携し、2020年度中までに容量5Ah級の新型蓄電池を試作、検証するという。 高温では剥がれず、光で剥がせる接着材

高温では剥がれず、光で剥がせる接着材

京都大学大学院理学研究科の齊藤尚平准教授らは、高温でも十分な接着力を示し、紫外光を照射すると粘着力が減少する液晶接着材料の開発に成功した。 屋外で20Gbps超える5Gマルチユーザー通信に成功

屋外で20Gbps超える5Gマルチユーザー通信に成功

NTTドコモとエリクソン・ジャパンは15GHz帯を用いた屋外環境での5Gの通信実験を行い、受信時最大10Gビット/秒を超える通信速度の無線データ通信に成功したと発表した。2台の移動局装置を同時接続する実験では、20Gビット/秒を超える通信容量の無線データ通信に成功したという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- 「何でもできるが誰にも使えない」――自作MASが突きつけた現実

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- ソニー半導体、3Qは過去最高 通期予想もさらに上方修正

- InfineonのSiC、トヨタの新型「bZ4X」に採用

- ミネベアミツミ、初の通期営業利益1000億円超え視野に

- ルネサスが6年ぶり最終赤字 Wolfspeed再建支援響く

- HDD大手WDの四半期業績、売上高が3四半期連続で前期を超える

グラフェンの高次高調波スペクトル。縦軸が強度、横軸が光子エネルギー(周波数に相当) 出典:京都大学

グラフェンの高次高調波スペクトル。縦軸が強度、横軸が光子エネルギー(周波数に相当) 出典:京都大学