代表的な強誘電体材料(前編)〜圧電セラミックス系材料:福田昭のストレージ通信(62) 強誘電体メモリの再発見(6)(2/2 ページ)

» 2017年07月20日 09時30分 公開

[福田昭,EE Times Japan]

PZTの対抗馬として名乗りを上げたSBT

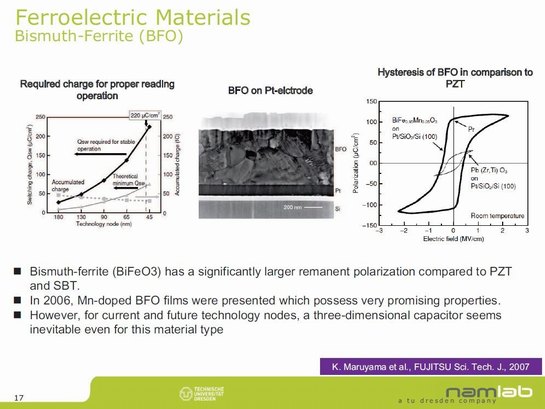

PZTの後に発見され、強誘電体メモリに応用された材料が、「タンタル酸ビスマス酸ストロンチウム(SBT:SrBi2Ta2O9)」である。SBTの結晶は、「層状ペロブスカイト(layered perovskite)構造」と呼ぶ、特殊なペロブスカイト構造をとる。具体的には、ビスマス酸化物の層が、2つのタンタル酸化物の層(ペロブスカイト構造)によって挟まれている。

SBTの強誘電体メモリ応用を想定したときにPZTに比べると有利な点は、動作電圧が低いことと、劣化が少ないこと、リーク電流が少ないことである。一方でPZTに比べると残留分極が小さい、結晶の作成温度が高い、という弱点があった。

SBTはPZTの限界を超えるメモリ材料という期待の下で、1990年代に盛んに研究された。しかし実際の製品応用例は、ごく一部にとどまっている。

タンタル酸ビスマス酸ストロンチウム(SBT:SrBi2Ta2O9)の概要。左はPZTとSBTの特性を比較した表、右はSBTの結晶構造である。出典:NaMLabおよびドレスデン工科大学(クリックで拡大)

タンタル酸ビスマス酸ストロンチウム(SBT:SrBi2Ta2O9)の概要。左はPZTとSBTの特性を比較した表、右はSBTの結晶構造である。出典:NaMLabおよびドレスデン工科大学(クリックで拡大)PZTの5倍と大きな残留分極を実現したBFO

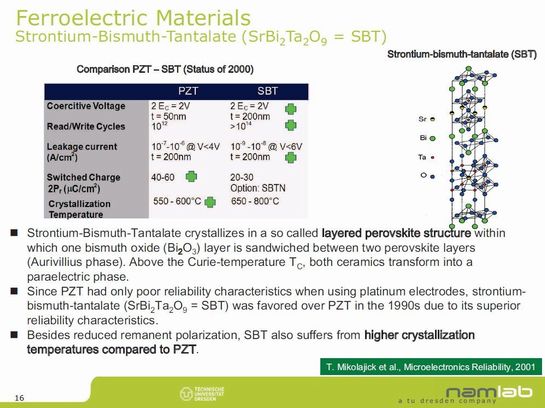

2000年代に入ると、残留分極がPZTよりも大きな強誘電体材料としてビスマスフェライト(BFO:BiFeO3)が登場する。2006年3月に東京工業大学と富士通研究所、富士通の共同研究グループが、ビスマスフェライトにマンガン(Mn)を添加した強誘電性薄膜で、PZTの5倍と大きな残留分極を確認したと発表したのだ。

富士通は2006年の発表当時、90nm製造技術によるメモリを2011年までに実用化すると表明したものの、残念ながら実用化には至っていない。

(後編に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

誘電体の比誘電率(k)は、一定とは限らない

誘電体の比誘電率(k)は、一定とは限らない

外部電界の強さと分極の大きさの関係は、強誘電体を含めた誘電体全体ではどうなっているのだろうか。「ヒステリシス・ループ」を使って解説していこう。 SSDをクルマに載せる

SSDをクルマに載せる

今回は、SSDをクルマに搭載する時の課題を取り上げたい。クルマ用SSDにおいて、信頼性を向上したり、温度変化によるしきい値電圧の変動に対応したりするには、どうすればよいのだろうか。 電圧トルクMRAM、書き込みエラー率を低減

電圧トルクMRAM、書き込みエラー率を低減

産業技術総合研究所(産総研)は、電圧書込み方式磁気メモリ(電圧トルクMRAM)の書込みエラー率を従来の200分の1に低減する技術を開発した。 東芝、TSVを採用した1Tバイトの3D NANDを試作

東芝、TSVを採用した1Tバイトの3D NANDを試作

東芝メモリが、複数の半導体チップを1つのパッケージ内で積層する「TSV(Through Silicon Via)」を活用し、総容量1Tバイトの3次元フラッシュメモリのプロトタイプを開発した。 Micronの台湾DRAM工場が稼働停止、供給に影響か

Micronの台湾DRAM工場が稼働停止、供給に影響か

Micron Technologyの子会社であるInotera MemoriesのDRAM製造工場の稼働が停止したことで、DRAMの世界供給量が低下する可能性が出てきた。それにより、価格の上昇も懸念されている。 阪大ら、省エネ磁気メモリを実現する新原理発見

阪大ら、省エネ磁気メモリを実現する新原理発見

大阪大学の三輪真嗣准教授らは、電気的に原子の形を変えることで、発熱を抑えた超省エネ磁気メモリを実現できる新しい原理を発見した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- 「何でもできるが誰にも使えない」――自作MASが突きつけた現実

- ソニー半導体、3Qは過去最高 通期予想もさらに上方修正

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR