強誘電体メモリ研究の歴史(前編)〜1950年代の強誘電体メモリ:福田昭のストレージ通信(64) 強誘電体メモリの再発見(8)(2/2 ページ)

» 2017年07月26日 09時30分 公開

[福田昭,EE Times Japan]

初期の強誘電体不揮発性メモリ

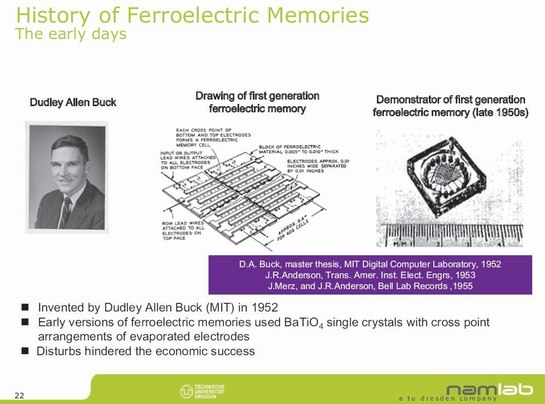

強誘電体材料を使った不揮発性メモリ(FeRAM)が世界で初めて提案されたのは、1952年4月のことである。米国マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology)の大学院に在籍していたダドレイ・アレン・バック(Dudley Allen Buck)が執筆した修士論文で、強誘電体キャパシターが不揮発性メモリに応用できること、強誘電体のスイッチがロジックに応用できること、などを指摘した。

1953年1月には、ベル電話研究所(Bell Telephone Laboratories)のアンダーソン(J. R. Anderson)を中心とする研究チームがチタン酸バリウム(BaTiO3)の強誘電体結晶でキャパシターを試作し、不揮発性メモリとしての基本動作を確認している。メモリ動作を確認したことを報告したこの論文でアンダーソンは、大きさが1インチ角(25.4mm角)、厚みが0.005インチ(0.127mm)の強誘電体結晶に4000ビットのデータを格納できると述べている。メモリセルアレイはクロスポイント構造である。

チタン酸バリウム(BaTiO3)を利用した強誘電体メモリは、動作が安定しないという問題を抱えていた。この問題は解決されることがなかった。さらに当時、電気システム用メモリの研究開発は、強磁性体を使った磁気コアメモリが主流となってきていた。磁気コアメモリは商品化され、メインフレームの主記憶に使われた。このため、強誘電体メモリの研究は下火になり、消滅していった。

初期(第1世代)の強誘電体メモリ。左は強誘電体による不揮発性メモリ考案したダドレイ・アレン・バック(Dudley Allen Buck)。中央は強誘電体キャパシターを記憶素子とするクロスポイント構造メモリのアイデアスケッチ(ベル電話研究所)。右は試作された強誘電体メモリの外観。出典:NaMLabおよびドレスデン工科大学(クリックで拡大)

初期(第1世代)の強誘電体メモリ。左は強誘電体による不揮発性メモリ考案したダドレイ・アレン・バック(Dudley Allen Buck)。中央は強誘電体キャパシターを記憶素子とするクロスポイント構造メモリのアイデアスケッチ(ベル電話研究所)。右は試作された強誘電体メモリの外観。出典:NaMLabおよびドレスデン工科大学(クリックで拡大)(後編に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

強誘電体メモリが再び注目を集めている、その理由

強誘電体メモリが再び注目を集めている、その理由

FeRAM(強誘電体不揮発性メモリ)の研究開発の熱気は、2000年代に入ると急速に衰えていった。だが2011年、その状況が一変し、FeRAMへの関心が再び高まっている。そのきっかけとは何だったのだろうか。 主流になり得た技術、わずかな開発の遅れが命取りに

主流になり得た技術、わずかな開発の遅れが命取りに

分野によっては、技術が確立されるには、長い年月が必要になる。その一方で、わずかな開発の遅れが命取りとなり、ビジネスのチャンスを逃してしまうケースがあるのもまた、事実なのである。 SanDiskが語る、半導体不揮発性メモリの開発史

SanDiskが語る、半導体不揮発性メモリの開発史

今回からは、国際学会で語られたSanDiskの抵抗変化メモリ(ReRAM)の研究開発動向について紹介していく。まずは、約60年に及ぶ「不揮発性メモリの歴史」を振り返る。 東芝、TSVを採用した1Tバイトの3D NANDを試作

東芝、TSVを採用した1Tバイトの3D NANDを試作

東芝メモリが、複数の半導体チップを1つのパッケージ内で積層する「TSV(Through Silicon Via)」を活用し、総容量1Tバイトの3次元フラッシュメモリのプロトタイプを開発した。 システム設計者を悩ませる制約条件

システム設計者を悩ませる制約条件

システム設計において、CPUコアはもはやそれほど重要ではない。大切なのは、メモリ、相互接続(配線)、消費電力、ソフトウェアである。ディスプレイを例に挙げ、最適なシステム・アーキテクチャの構築について説明しよう。 ARMから見た7nm CMOS時代のCPU設計(1)

ARMから見た7nm CMOS時代のCPU設計(1)

ARMにとって「IEDM」は非常に重要だ。この会議で議論されるトランジスタ技術が同社のCPUアーキテクチャの行方を左右するからである。ARMは「IEDM 2014」で、CPU設計とデバイス・プロセス技術の関わりを解説する講義を行った。今回から、その内容を複数回にわたってお届けする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR