有機半導体の電荷移動度、極低温でSi並みに:−270℃で650cm2/Vsに達する

産業技術総合研究所(産総研)と東京大学が、フォノン散乱で高移動度有機半導体の電荷移動度やスピン緩和時間が定まることを明らかにした。−270℃の極低温で分子の揺らぎを抑えれば、高移動度有機半導体の電荷移動度は650cm2/Vsに達するという。

スピン拡散長は室温で860nm

産業技術総合研究所(産総研)と東京大学は2017年8月1日、単結晶有機半導体トランジスタの動作下でホール効果測定と電子スピン共鳴(operando-ESR)測定を行い、高移動度有機半導体のスピン緩和機構を解明したと発表した。研究の結果、低温で分子振動を抑制した場合、同有機半導体の電荷移動度が650cm2/Vsに達することが明らかになったという。

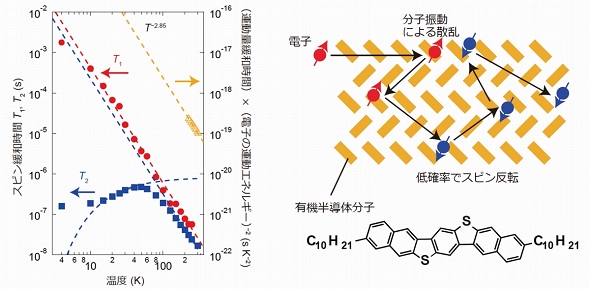

東京大学大学院教授の竹谷純一氏らの研究グループは今回、高移動度有機半導体「C10-DNBDT-NW」を合成し、溶液法で大面積単結晶の電界効果トランジスタを作成。ローレンツ力を評価するホール効果測定と、有機半導体をトランジスタとして駆動させた状態で電子スピン共鳴を測るoperando-ESR測定により、有機半導体でも無機半導体と同様に分子の振動による電子の散乱(フォノン散乱)で電荷の移動度やスピンの寿命が定まることを示した。

ホール効果測定の結果、高移動度有機半導体では電子が結晶中を連続的に伝導し、無機半導体と同程度にローレンツ力を受けることが分かった。一方、operando-ESR測定では、アップスピン状態とダウンスピン状態の遷移をマイクロ波吸収によって測定。スピンの情報が失われる過程(スピン緩和の過程)を調べることで、高移動度有機半導体が1ミリ秒以上の長スピン緩和時間を持つことが明らかになった。

研究グループはホール効果測定の結果から、高移動度有機半導体における電子の運動量緩和時間を見積もった。次に、運動量緩和時間の温度依存性を、operando-ESR測定で得たスピン緩和時間の温度依存性と比較した。その結果、高移動度有機半導体のスピン緩和時間が運動量緩和時間に比例し、電子運動エネルギーの2乗に反比例することが明らかになり、フォノン散乱でスピンの情報が失われることが示された。

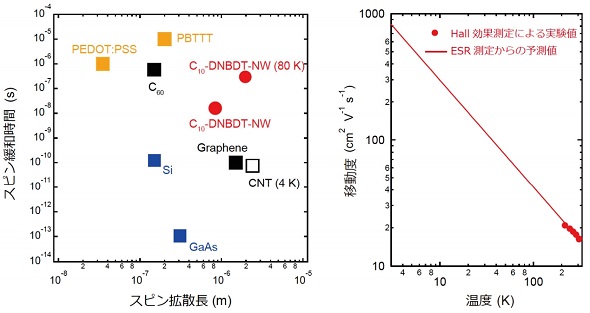

有機半導体の単結晶は、低温で割れが生じるなどの理由で、低温における移動度の測定が困難だった。そのため、研究グループは移動度の温度依存性をスピンの緩和時間から逆算した。その結果、分子の熱揺らぎが大幅に抑制される−270℃の極低温では、高移動度有機半導体の移動度が単結晶p型シリコン並みの650cm2/Vsに達するとの結果を得た。

また、スピン拡散長が室温で860nmに達することも、移動度とスピン緩和時間から見積もった。このことから、高移動度有機半導体がグラフェンや無機半導体以上のスピン輸送能(スピン情報を保存したまま伝える距離)を持つことが判明した。

産総研と東京大学の発表によると、振動を抑制する分子設計を高移動度有機半導体に施せば、単結晶シリコン並みの高速エレクトロニクスデバイスの実現が見込める。有機半導体を用いた次世代の演算素子が、既存のシリコンベースの演算素子を上回る可能性もあるという。

また、高移動度有機半導体を溶かしたインクを作製し、電力消費のないスピンによる情報処理(スピントロニクス)を、同インクを用いた印刷技術で低コストに実現できる可能性があるとしている。

関連記事

有機両極性半導体回路の消費電力を大幅に削減

有機両極性半導体回路の消費電力を大幅に削減

理化学研究所(理研)の瀧宮和男氏らによる研究チームは、有機両極性半導体を用いたデジタル回路で、消費電力を大幅に削減できる手法を開発した。 印刷によるセンサー付き電子タグ 商用化へ前進

印刷によるセンサー付き電子タグ 商用化へ前進

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2016年1月25日、商用ICカード規格のスピードで動作する有機半導体を用いた温度センシング回路を開発したと発表した。印刷/塗布だけで製造できる回路であり、温度管理が必要な食品などに用いる温度センサー付き電子タグを低コストで製造できる。 東大ら、単一ナノチューブで超伝導特性を初観測

東大ら、単一ナノチューブで超伝導特性を初観測

東京大学らの研究グループは、二硫化タングステンナノチューブがトランジスタに動作し、超伝導特性が発現することを発見した。 有機ELの電子注入層と輸送層に向けた新物質

有機ELの電子注入層と輸送層に向けた新物質

東京工業大学の細野秀雄教授らは、有機ELディスプレイの電子注入層と輸送層に用いる透明酸化物半導体を開発した。新物質は従来の材料に比べて、同等の仕事関数と3桁以上も大きい移動度を持つ。 解像度1μmで回路を印刷、移動度も実用レベル

解像度1μmで回路を印刷、移動度も実用レベル

物質・材料研究機構(NIMS)の三成剛生氏らによる研究チームは、線幅/線間1μmの解像度で金属配線および薄膜トランジスター(TFT)を形成する印刷技術を開発した。フレキシブル基板上に素子を形成し、移動度が実用レベルであることも確認した。 国内も積極展開を進めるLGの有機ELサイネージ

国内も積極展開を進めるLGの有機ELサイネージ

LGエレクトロニクス・ジャパンは2017年2月2日、有機ELデジタルサイネージの新製品説明会を都内で開催した。同社の斎藤秀稔実氏は「日本市場への積極参入を図る」と語る。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか