超電導人工原子で巨大光シフトを観測、量子計算に進展:新たな量子もつれ生成へ展開

情報通信研究機構(NICT)らの研究グループは、超電導人工原子と光子の相互作用によって生じる、極めて大きなエネルギー変化(光シフト)を、実験によって初めて観測した。

情報通信研究機構(NICT)未来ICT研究所の吉原文樹主任研究員と仙場浩一上席研究員らの研究グループは2018年5月、NTTやカタール環境エネルギー研究所(QEERI)、東京医科歯科大学および、早稲田大学と共同で、超電導人工原子と光子の相互作用によって生じる、極めて大きなエネルギー変化(光シフト)を実験によって初めて観測したと発表した。

超電導人工原子のエネルギー制御も自在に

吉原氏らの研究グループはこれまで、共振回路中の電磁場と極めて強く相互作用できる超電導人工原子の研究を行ってきた。2016年には、物質と光の相互作用が極めて強い「深強結合領域」と呼ばれる領域を実現し、分子のように安定した状態が存在することを明らかにしてきた。

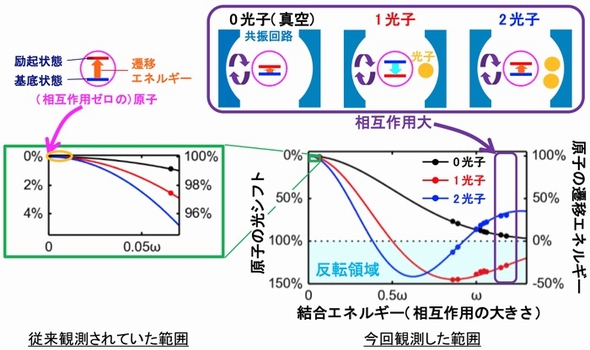

ただし、深強結合領域で生じるLamb(ラム)シフトやStark(シュタルク)シフトといった光シフトの大きさについては、これまで系統的な実験結果が報告されておらず、共同研究したQEERIのSahel Ashhab氏らによる理論的な研究にとどまっていたという。

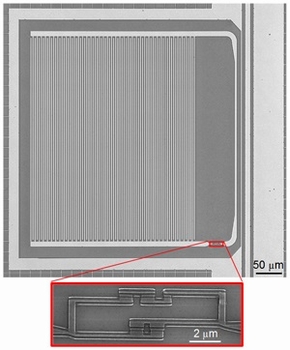

研究グループは今回、アルミニウム製超電導人工原子とLC共振回路の深強結合回路を作製し、二重共鳴分光法を用いて実験を行った。この結果、人工原子でこれまで知られているシフト量の約100倍となる光シフトを観測することに初めて成功した。これらの観測値は、Ashhab氏らが導出した論理曲線とほぼ一致しているという。

特に、Lambシフトの大きさは、最初に水素原子で確認されたエネルギーシフト量に比べ6桁(約218万倍)も大きいことが分かった。Starkシフトも、共振回路中に光子が1個あるだけで超電導人工原子の励起状態と基底状態が反転するほど、桁違いに大きいという。

今回の測定結果は、相互作用の強さや光子数を制御すれば、超電導人工原子のエネルギーを自在にコントロールできることを示したものだという。これらの成果をベースに、量子状態の精密制御や量子通信の長距離化につながるノード技術への応用などに取り組む予定だ。

今後、この状態を用いた新たな量子もつれ生成方法などの研究を展開する予定とする。なお、今回の共同研究では、NICTと早稲田大学が実験と解析を、NTTは試料作製を、QEERIと東京医科歯科大学が理論解釈を、それぞれ担当した。

関連記事

NICTが5G実証試験、端末約2万台の同時接続を確認

NICTが5G実証試験、端末約2万台の同時接続を確認

情報通信研究機構(NICT)ワイヤレスネットワーク総合研究センターは、5G(第5世代移動通信)の実証試験を行い、端末機器約2万台を同時に接続して通信できることを確認した。 スマホにも実装できる、超小型の原子時計

スマホにも実装できる、超小型の原子時計

情報通信研究機構(NICT)は、東北大学や東京工業大学と共同で、極めて小さい原子時計システムの開発に成功した。既存の原子時計に比べ、1桁以上優れた周波数安定性を得られるという。 NICT、超小型衛星で量子通信の実証実験に成功

NICT、超小型衛星で量子通信の実証実験に成功

情報通信研究機構(NICT)は、超小型衛星による量子通信の実証実験に世界で初めて成功した。実験に使用した衛星は重さ50kgで大きさは50cm角と、衛星量子通信用途では最も軽量かつ小型だという。 NICT、53.3Tbpsの光信号高速スイッチングに成功

NICT、53.3Tbpsの光信号高速スイッチングに成功

情報通信研究機構(NICT)ネットワークシステム研究所は、光ファイバーで伝送されたパケット信号の経路を切り替える光交換技術において、従来の世界記録を4倍以上更新し、53.3Tbpsの光信号スイッチング実験に成功した。 SSPDが支える将来のIT、量子暗号や衛星光通信へ活用

SSPDが支える将来のIT、量子暗号や衛星光通信へ活用

情報通信研究機構(NICT)は、「NICT オープンハウス 2017」で、高性能超伝導単一光子検出(SSPD)システムの技術要素について展示を行った。 開発が進むテラヘルツ波無線用トランジスタ

開発が進むテラヘルツ波無線用トランジスタ

NICT(情報通信研究機構)は、テラヘルツ波無線通信向け電子デバイスを開発中だ。ミリ波よりもさらに周波数が高いテラヘルツ波は、より高速、大容量の無線通信を実現できる可能性があるが、これまで、信号を扱うための技術開発があまり進んでいなかった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- 2nm世代以降のGAAチップの性能向上へ、AMATの新装置

- IntelがTowerとの製造契約撤回を表明

- インターポーザに複数のシリコンダイを近接して並べる2.5次元集積化

- NORフラッシュにもAI需要の波、迫る供給危機

- WD、2029年に100TB HDD実現へ 「SSDとの差」縮小も狙う

- 「AIの進化」に追い付けない半導体開発 解決の道筋は

- TELが掲げる「半導体製造のDX」 最大の課題は何か

- ルネサスがGFと協業、米国での半導体製造を加速

実験に用いたアルミニウム製超電導人工原子(赤枠内)とLC共振回路の深強結合回路 出典:NICT

実験に用いたアルミニウム製超電導人工原子(赤枠内)とLC共振回路の深強結合回路 出典:NICT LC共振回路中の光子数が「0個」「1個」「2個」の時に観測された人工原子の遷移エネルギー 出典:NICT

LC共振回路中の光子数が「0個」「1個」「2個」の時に観測された人工原子の遷移エネルギー 出典:NICT