有機化合物でスピン流を生み出す新機構を発見:従来法に匹敵する変換効率を実現

早稲田大学らの研究グループは、有機化合物を用い、高い効率でスピン流を生み出すことができる機構を発見した。希少な重金属を用いた従来方法に匹敵する変換効率を実現できるという。

重要な役割果たす「分子の配向」

早稲田大学高等研究所の中惇講師は2019年9月、北海道大学や明治大学、東北大学金属材料研究所、東京大学、理化学研究所と共同で、有機化合物を用い、高い効率でスピン流を生み出すことができる機構を発見したと発表した。大きなスピンホール効果が期待できるプラチナ(Pt)を用いた従来方法に匹敵する変換効率を実現できるという。

電子機器のほとんどが、電荷の流れ(電流)で動作する。これを、エネルギー損失が少ないスピンの流れ(スピン流)に置き換えることで、機器の省エネ化を実現することが可能となる。

これまでは、スピンホール効果と呼ばれる現象を活用して、スピン流を効率よく作り出してきた。ところが、大きなスピンホール効率を得ようとすると、Ptなど希少な重金属を用いる必要があった。スピン流が物質中を伝わる距離を著しく縮めるという課題もあった。

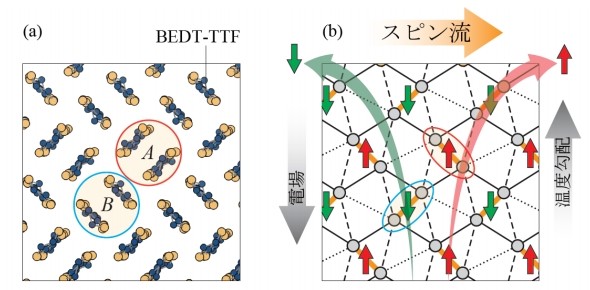

研究グループは今回、水素や炭素などの原子で構成される有機化合物を用い、スピン軌道結合に頼らず、スピン流を作り出す方法を理論的に発見した。注目した有機化合物は「κ‐(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl」である。板状の分子「BEDT-TTF」が、2個ずつ向きのそろったペアを組んで結晶化する。この時に重要なのは、ペアの方向が2種類あることだという。

研究グループは、この配向パターンに注目し、スピン流を理論的に計算した。この結果、2種類のペアに電子スピンがそれぞれ逆向きに整列した反強磁性の状態において、電場や温度勾配を加えると、それと垂直の方向にスピン流が発生することが分かった。

この生成機構は、向きがそろった分子ペア上の反強磁性が、電子の流れをそのスピンの向きに応じて振り分ける役割を果たしており、従来のスピンホール効果によるものとは本質的に異なるものだという。つまり、スピン流生成に必須とされてきたスピン軌道結合を必要としないため、有機化合物でも効率よくスピン流を生成することが可能となる。

研究グループは、分子ペアを1つの「丸い原子」ではなく、「形を持った分子」として捉え、シミュレーションモデルの構築や特性の解析を行ったことが、新しいスピン流生成機構の発見につながった、とみている。今回は分子の配向が重要な役割を果たした。類似した現象は、無機化合物でも現れることがあるという。

関連記事

銅に色素を塗るだけでスピン流−電流変換が発現

銅に色素を塗るだけでスピン流−電流変換が発現

東京大学、理化学研究所なんどの研究グループは2019年9月、色素を銅の表面に塗るだけでスピン流を電流に変換する機能が発現したと発表した。 トポロジカル絶縁体に光照射でスピン電流生成

トポロジカル絶縁体に光照射でスピン電流生成

大阪府立大学と情報通信研究機構(NICT)らの研究グループは、トポロジカル絶縁体薄膜に光を照射するだけで、スピン電流を生成させることに成功した。 NEC、MI活用で熱電変換材料の出力密度を向上

NEC、MI活用で熱電変換材料の出力密度を向上

NECは、「nano tech 2019」で、AI(人工知能)技術を駆使して新材料を探索する「マテリアルズインフォマティクス(MI)」や、極めて高速に組み合わせ最適化を実現する「量子コンピュータ」などの研究成果を紹介した。 横型スピン注入素子、長距離核スピン偏極を観測

横型スピン注入素子、長距離核スピン偏極を観測

東北大学金属材料研究所の塩貝純一助教らによる研究グループは、強磁性体半導体「(Ga,Mn)As(ガリウムマンガンヒ素)」を用いた横型スピン注入素子を作製し、核スピンが20μmの長距離にわたり偏極していることを明らかにした。 5Gのその次へ、日欧共同プロジェクト「ThoR」とは?

5Gのその次へ、日欧共同プロジェクト「ThoR」とは?

5G(第5世代移動通信システム)の商用サービス実現が2020年に迫る中、5Gのさらに次の世代となる「Beyond 5G」の研究も始まっている。日本と欧州の産学官が共同で研究を進めるプロジェクト「ThoR(ソー)」について、プロジェクトリーダーを務める早稲田大学理工学術院教授の川西哲也氏が、2019年5月29〜31日に東京ビッグサイトで開催された「ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)2019」で、その研究内容について説明した。 2つの共振器量子電気力学系を光ファイバーで結合

2つの共振器量子電気力学系を光ファイバーで結合

早稲田大学らの研究グループは、2つの共振器量子電気力学系を光ファイバーで効率よく結合した「結合共振器量子電気力学系」を実現することに成功した。光量子コンピュータや分散型量子コンピュータ、量子ネットワークへの応用が期待される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

「κ‐(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl」の分子配列と、反強磁性状態の電子スピン配列とスピン流生成の様子 出典:早稲田大学、東京大学他

「κ‐(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl」の分子配列と、反強磁性状態の電子スピン配列とスピン流生成の様子 出典:早稲田大学、東京大学他