トポロジカル絶縁体に光照射でスピン電流生成:光の偏光操作で方向も制御可能

大阪府立大学と情報通信研究機構(NICT)らの研究グループは、トポロジカル絶縁体薄膜に光を照射するだけで、スピン電流を生成させることに成功した。

サファイア基板上にBi2Te3の結晶軸をそろえた薄膜を作製

大阪府立大学大学院理学系研究科の竹野広晃氏と溝口幸司教授および、情報通信研究機構(NICT)の齋藤伸吾主任研究員らによる研究グループは2018年10月、トポロジカル絶縁体薄膜に光を照射するだけで、スピン電流を生成させることに成功したと発表した。照射する光の偏光を操作すると、スピン電流の方向を制御できることも分かった。

研究グループは今回、サファイア基板上にトポロジカル絶縁体の一種であるBi2Te3を成膜させた試料を作製した。この薄膜は膜厚が約25nmで、Bi2Te3の結晶軸をそろえた。

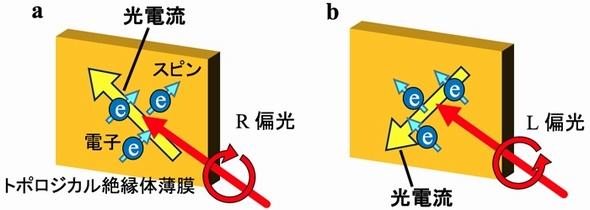

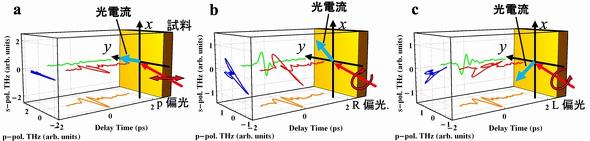

作製したトポロジカル絶縁体薄膜に、直線偏光(p)、右回り円偏光(R)、左回り円偏光(L)の光(波長800nm)を照射した。その上で、表面の光電流によって放射されるテラヘルツ波を検出した。

3タイプの偏光でテラヘルツ波を観測したところ、全てにおいて電場や磁場などの外場がなくても、光電流が試料の表面を流れていることを確認した。また、光の偏光によってその向きが変化していることも分かった。テラヘルツ波の方向に対する光電流の向きは、照射光がp偏光のときに光電流の方向はy軸に沿う。RやL偏光の場合は、そこから±45度方向に傾いていることが分かった。これらの結果から、照射光を偏光させるだけで、試料表面を流れる光電流の方向を選択的に制御できることを実証したことになる。

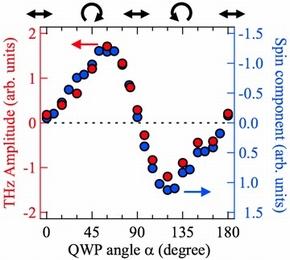

研究グループは、照射光を任意の楕円偏光にした場合の光電流についても検証した。照射光側に挿入した光学素子「λ/4板(QWP)」を回転させ、照射角の偏光の楕円率を変えて、x方向のテラヘルツ波を測定した。照射角の偏光はQWPの回転角が0度と90度、180度でp偏光、45度でR偏光、135度でL偏光となる。それ以外の角度では楕円偏光になるという。測定結果から、照射光の偏光の楕円率を細かく変化させることで、光電流の大きさや向きを精密かつ選択的に制御できることが分かった。

試料表面を流れる光電流のスピン偏極についても調査した。テラヘルツ波と同様に、照射光の偏光の楕円率を変化させ、光電流のy方向のスピン偏極を測定した。この結果、スピン偏極の大きさや向きは、テラヘルツ波(光電流の大きさ)と同様の振る舞いをすることが分かった。このことは、光電流がスピン偏極していることを示すもので、照射光の偏光により光電流とスピン偏極の方向が変化するためだという。

研究グループによれば、「光電流の緩和時間は数十フェムト秒と極めて短く、高速応答を示す。今回の成果はトポロジカル絶縁体を用いた次世代のオプトエレクトロニクスデバイスやスピントロニクスデバイスの発展に重要な役割を果たす」とみている。

関連記事

NICTら、毎秒1.2ペタビットの伝送実験に成功

NICTら、毎秒1.2ペタビットの伝送実験に成功

情報通信研究機構(NICT)ネットワークシステム研究所とフジクラなどの研究グループは、直径0.16mmの4コア・3モード光ファイバーを用い、毎秒1.2ペタビットの伝送実験に成功した。 NICTが5G実証試験、端末約2万台の同時接続を確認

NICTが5G実証試験、端末約2万台の同時接続を確認

情報通信研究機構(NICT)ワイヤレスネットワーク総合研究センターは、5G(第5世代移動通信)の実証試験を行い、端末機器約2万台を同時に接続して通信できることを確認した。 超電導人工原子で巨大光シフトを観測、量子計算に進展

超電導人工原子で巨大光シフトを観測、量子計算に進展

情報通信研究機構(NICT)らの研究グループは、超電導人工原子と光子の相互作用によって生じる、極めて大きなエネルギー変化(光シフト)を、実験によって初めて観測した。 カーブミラーと5Gで道路状況を把握、次世代交通インフラ

カーブミラーと5Gで道路状況を把握、次世代交通インフラ

情報通信研究機構(NICT)は2018年5月16日、5G(第5世代移動通信)を活用する交通インフラの構築に向け、センサーを内蔵した電子カーブミラーを用いて道路環境を把握する技術を発表した。 5台の端末を同時接続、周波数利用効率がLTEの2.5倍に

5台の端末を同時接続、周波数利用効率がLTEの2.5倍に

情報通信研究機構(NICT)ワイヤレスネットワーク総合研究センターは2018年8月20日、周波数利用効率を大幅に向上する新たな無線アクセス技術「STABLE」を開発。横須賀リサーチパーク(YRP)にて屋外伝送実験を行った結果、周波数利用効率を従来の2.5倍に向上できることを確認したと発表した。 量子コンピュータでも解読困難、新暗号技術開発

量子コンピュータでも解読困難、新暗号技術開発

情報通信研究機構(NICT)サイバーセキュリティ研究所セキュリティ基盤研究室は、量子コンピュータでも解読が困難な、格子理論に基づく新たな公開鍵暗号「LOTUS(ロータス)」を開発した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ロームとデンソー、東芝、三菱電機……国内パワー半導体再編の行方

- AIの競争軸は半導体から電力へ――日本の戦略の「死角」に

- ローム、デンソーによる買収提案は「事実」

- 村田製作所に不正アクセス 社内外情報が流出の可能性

- 25年Q4の半導体企業ランキング、キオクシアが13位に上昇

- IntelとSambaNova、提携の行く末――「最もあり得るシナリオ」は?

- ニデック、至るところに会計不正「最も責めを負うべきは永守氏」

- 「NVIDIAとGroqの取引」がAI新興にもたらした2つの効果

- 目指すは500nm RDL 太陽HDがimecと挑む次世代パッケージング材料

- 法的責任も調査、ニデック不正会計の衝撃 減損2500億円の恐れ

ポロジカル絶縁体薄膜に右回り円偏光(R偏光)および、左回り円偏光(L偏光)の光を照射したときに表面を流れるスピン電流の模式図 出典:大阪府立大学、NICT

ポロジカル絶縁体薄膜に右回り円偏光(R偏光)および、左回り円偏光(L偏光)の光を照射したときに表面を流れるスピン電流の模式図 出典:大阪府立大学、NICT

照射光を任意の楕円偏光にした場合の光電流を検証した例 出典:大阪府立大学、NICT

照射光を任意の楕円偏光にした場合の光電流を検証した例 出典:大阪府立大学、NICT